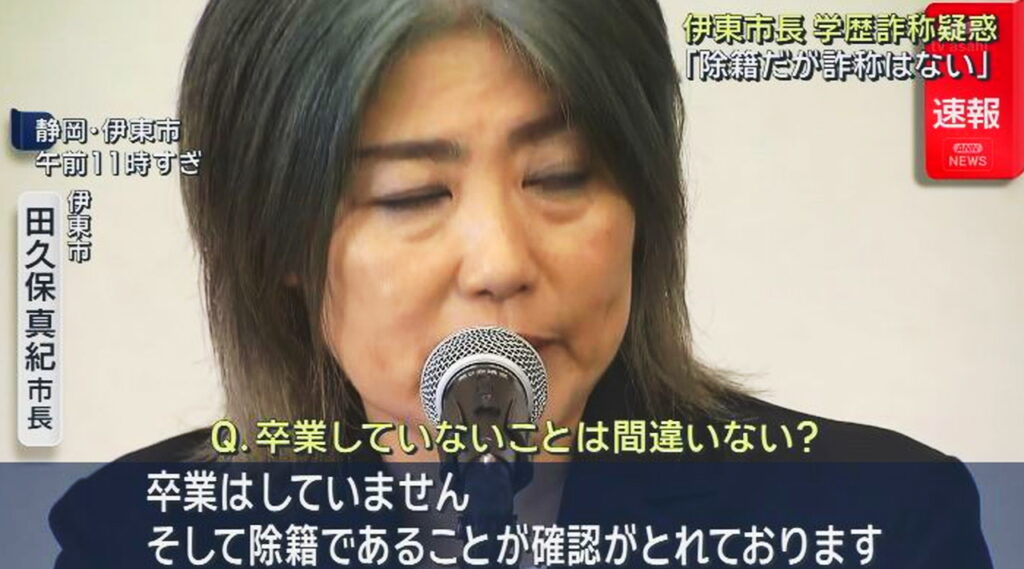

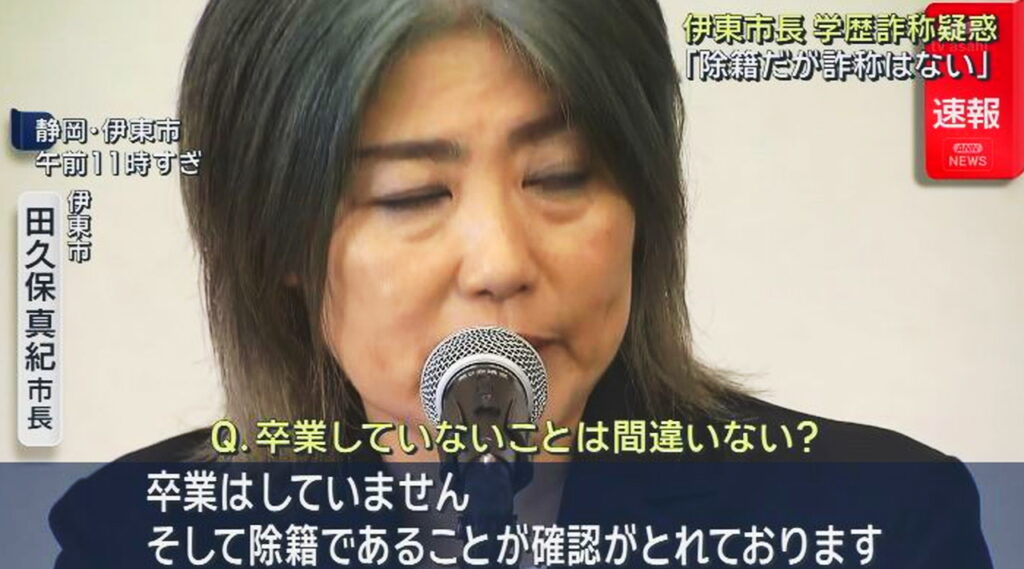

2025年5月、静岡県伊東市に初の女性市長として誕生した田久保眞紀氏。市民の期待を背負ってのスタートからわずか1ヶ月、その経歴に投じられた一つの疑惑が、市政を根底から揺るがす巨大なスキャンダルへと発展しました。「東洋大学卒業」という公表されていた学歴が、実は「除籍」だったのではないか。当初「怪文書」と一蹴したこの疑惑は、やがて本人の口から「除籍」の事実が認められるという衝撃の展開を迎え、伊東市のみならず全国的な注目を集める事態となっています。

事態はもはや単なる「学歴詐称疑惑」に留まりません。市議会は満場一致で辞職勧告決議案の可決に動き、市民からは公職選挙法違反での刑事告発も検討されるなど、田久保市長は法廷と議会の両面から、その責任を厳しく問われる立場に追い込まれました。この一連の騒動を目の当たりにし、多くの方が様々な疑問を抱いているのではないでしょうか。

- 田久保市長は公職選挙法違反で本当に逮捕されてしまうのか?法律の専門家はどう見ているの?

- 市長は今後どうなるの?辞職はもう避けられない状況なのか、それとも市長を続ける道は残されている?

- 記者会見で市長の隣にいた福島正洋弁護士とは一体何者で、なぜ「問題ない」と主張できるのか?

- なぜ市長は、疑惑を晴らす場であるはずの百条委員会の設置を拒否するような行動に出たのか、その真意は?

- 過去にもあったラサール石井さんや小池百合子都知事の学歴問題と、今回のケースは何がどう違うのか、具体的に比較して深く理解したい。

本記事では、これらの尽きない疑問に答えるべく、現在までに報じられた全ての情報を網羅し、法的、政治的、そして倫理的な観点から、この問題の本質を圧倒的なボリュームで徹底的に解き明かしていきます。法律の条文や過去の判例といった専門的な内容から、関係者の証言、市民の生の声まで、どこよりも深く、そして分かりやすく解説することで、皆さまがこのニュースの全体像を正確に把握するための一助となることを目指します。

1. 田久保真紀市長は公選法違反で逮捕される?弁護士の見解は?

今回の騒動における最大の核心、それは田久保眞紀市長の行為が法的に罪に問われるのか、そして「逮捕」という最悪の事態に至る可能性があるのかという点です。市長の「勘違いだった」という釈明は、果たして法の下で通用するのでしょうか。ここでは、公職選挙法の条文、そして類似事件の過去の判例を丹念に紐解きながら、専門家たちの見解を交え、田久保市長が直面する法的リスクの深刻度を徹底的に分析します。

1-1. 公職選挙法違反(虚偽事項公表罪)とは?成立するための厳格な4つの要件

政治家の経歴詐称が刑事事件として扱われる際に、その根拠となるのが

この「虚偽事項公表罪」が成立するためには、検察側が以下の4つの要件をすべて立証する必要があります。一つでも欠ければ、罪に問うことはできません。

| 要件 | 法的な内容 | 田久保市長のケースへの具体的な当てはめ |

|---|---|---|

| ① 虚偽性 | 公に示された情報が、客観的な事実と異なっていること。 | これは最も明確な点です。伊東市の広報誌や、市長選挙前に報道各社に提出された経歴調査票には「東洋大学法学部卒業」と記載されていました。しかし、2025年7月2日の記者会見で田久保市長自身が「(大学に確認したところ)除籍であることが判明した」と認めたため、公表された経歴が事実と異なっていたことは確定しており、この要件は完全に満たされています。 |

| ② 当選を得る目的 | その虚偽の情報を公表することが、自身の当選を有利にしたり、あるいは競争相手を不利にしたりする意図で行われたこと。 | これも認められる可能性が高い要件です。学歴は、有権者が候補者の人物像や能力を判断する上での重要な情報の一つです。「高卒」よりも「大卒」、特に有名大学の卒業という経歴は、一般的に信頼性や知的なイメージを与え、選挙戦において有利に働く可能性があります。そのため、裁判所は「当選を得る目的があった」と認定する傾向にあります。 |

| ③ 公表性 | 虚偽の情報を、不特定または多数の人が知ることができる状態に置くこと。 | 田久保市長側の弁護士は「選挙公報や法定ビラには記載していない」ことを理由に、この要件を否定しようとしています。しかし、過去の判例では「公表」の範囲は非常に広く解釈されています。報道機関への経歴調査票の提出、それに基づく新聞・テレビでの報道、さらには市の公式サイトや広報誌への掲載も、不特定多数の市民が閲覧可能な状態に置いたとして「公表」にあたると判断される公算が極めて大きいです。 |

| ④ 故意 | それが虚偽であると認識しながら、あえて公表する意思があったこと。 | これが最大の争点です。田久保市長は「卒業したものと勘違いしていた」「除籍とは知らなかった」と述べ、故意を真っ向から否定しています。しかし、卒業証書を受け取っていない、卒業式に出ていないといった状況で「卒業したと信じ込んでいた」という主張が、客観的に見て不自然であることは否めません。捜査機関は、在学時の状況や除籍通知の有無、そして後述する知人の証言などから、市長が「除籍の事実を認識していた可能性」を徹底的に追及することになります。 |

このように、4つの要件のうち「虚偽性」は確定しており、「目的性」「公表性」も認められる可能性が非常に高い状況です。残るは「故意」の立証ですが、これが今後の捜査の行方を決定づける、最も重要な鍵となります。

1-2. 過去の判例ではどう判断された?新間正次氏・古賀潤一郎氏らの重い結末

学歴詐称を巡る公職選挙法違反事件は、過去にも世間を騒がせました。これらの先例は、裁判所がこの問題をいかに厳しく判断しているかを示しており、田久保市長の未来を占う上で避けては通れないものです。

- 新間正次 参議院議員のケース(1992年)

タレント出身の新間氏は、参院選で「明治大学中退」との経歴を公表しましたが、実際には入学すらしていなかったことが後に発覚しました。新間氏側は「新聞社に提出した略歴が勝手に記事になっただけ」と公表性を否定し、「中退と思い込んでいた」と故意も否定しましたが、裁判所はこれらの主張をことごとく退けました。特に、新聞社への資料提供を「公表」と認定した点は画期的であり、メディアを通じて情報が拡散される現代において極めて重要な判例となっています。最高裁まで争ったものの、最終的に有罪(禁錮6ヶ月・執行猶予4年)が確定し、国会議員の職を失いました。 - 古賀潤一郎 衆議院議員のケース(2004年)

「アメリカのペパーダイン大学卒業」という華々しい経歴を掲げて当選した古賀氏。しかし、実際には単位不足で卒業していなかったことが発覚します。彼は後援会が作成したビラや選挙演説でこの経歴を繰り返しアピールしており、これが「公表」にあたるとして市民団体から告発されました。東京地検特捜部による強制捜査という事態にまで発展し、古賀氏は在宅起訴を待たずして議員辞職に追い込まれました(最終的には起訴猶予処分)。この事件は、選挙運動における幅広い活動が「公表」と見なされることを示しています。 - 野村沙知代氏のケース(1996年)

「サッチー」の愛称で知られた野村沙知代氏も、衆院選出馬時に「米コロンビア大学留学」という経歴が虚偽であるとして告発されました。しかし、このケースでは東京地検が捜査したものの、詐称を裏付ける十分な証拠が得られず、不起訴処分となりました。これは、立件するためには客観的な証拠がいかに重要であるかを示す事例と言えます。田久保市長のケースでは「除籍」という大学側の客観的な記録が存在する点で、野村氏のケースとは状況が大きく異なります。

これらの判例を総合すると、田久保市長側の「選挙公報に書いていないからセーフ」「勘違いだった」という主張は、法廷闘争になった場合、極めて厳しい判断が下される可能性が高いことを物語っています。

1-3. 田久保市長のケースは公選法違反にあたるのか?専門家たちの厳しい視線

今回の疑惑に対し、メディアに登場する多くの法律専門家は、公職選挙法違反が成立する可能性が非常に高いという見解で一致しています。

元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、テレビ番組で「選挙公報やビラに書くことだけでなく、マスコミの取材で学歴を言うこともこの(公表の)要件に該当する」と明確に指摘。田久保市長が選挙前に報道各社に提出した経歴調査票に「卒業」と記載した行為は、まさにこの「公表」に該当するという見方です。「犯罪が成立する可能性は高い」と断言しています。

また、カルト問題などに詳しい紀藤正樹弁護士も、自身のSNSで「政治家として論外です。卒業か除籍かが本人にわからないこと自体がありえない」と、市長の「勘違い」という釈明を一刀両断。その上で「強制捜査もありうる事態です」と、捜査機関が本格的に動く可能性を示唆しています。

一方で、会見に同席した福島正洋弁護士は、「学歴を重視せず選挙に出ていて、大学卒業を自らは公表していないので公職選挙法違反の構成要件に当てはまらない」と市長を擁護しました。しかし、この主張は、報道機関への情報提供も「公表」とみなした過去の判例と明らかに矛盾しており、法曹界の一般的な見解とは乖離があると言わざるを得ません。

さらに、「故意」の認定を決定づけるかもしれないのが、「10年来の知人」による「本人から『卒業していない』と直接聞いた」という証言です。この証言が事実であれば、市長が除籍の事実を長年認識していたことの強力な証拠となり、「勘違いだった」という主張は根底から覆されます。警察・検察は、この知人からの事情聴取を慎重に行い、証言の裏付けを進めるものと考えられます。

1-4. 逮捕の可能性はどれくらいある?「卒業証書らしきもの」が鍵を握る

では、市民が最も注目する「逮捕」の可能性についてはどうでしょうか。結論から言えば、現状の公職選挙法違反の容疑だけでは、逮捕(身柄拘束)に至る可能性は低いと考えられます。

刑事事件における逮捕は、被疑者に「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」がある場合に限られます。学歴詐称のような事件では、証拠となる書類(大学の記録など)はすでに大学側にあり、市長がそれを改ざんすることは不可能です。また、現職の市長という立場上、逃亡のおそれも低いと判断されるのが一般的です。そのため、新間氏や古賀氏のケースと同様に、在宅のまま捜査が進められ、検察が起訴・不起訴を判断する「在宅事件」として扱われる公算が大きいです。

しかし、このシナリオを一変させる可能性を秘めた時限爆弾が存在します。それが、田久保市長が市議会の正副議長に「チラ見せ」したとされる、あの“卒業証書らしきもの”の正体です。

もし、あの書類が市長自身によって作成された、あるいは偽造されたものであると立証された場合、事態は全く新しい局面を迎えます。その場合、公職選挙法違反に加え、刑法第159条・第161条に定められる「有印私文書偽造罪・同行使罪」という、より悪質な罪状が加わることになります。偽造文書の行使は、証拠隠滅行為そのものと見なされる可能性があり、逮捕の必要性が一気に高まります。そうなれば、警察が市長の身柄を拘束し、市役所や関係各所の家宅捜索に踏み切るという「強制捜査」のシナリオが、俄然、現実味を帯びてくるのです。

この“卒業証書らしきもの”が、本物の卒業証書なのか、何らかの別の書類なのか、それとも偽造されたものなのか。この一点の解明が、今後の捜査の展開、そして「逮捕」の有無を左右する最大の分岐点となるでしょう。

2. 田久保真紀市長は今後どうなる?は辞職する?

法的な追及と並行して、田久保市長は政治家として、そして伊東市のトップとしての資質を厳しく問われています。すでに市議会は市長に対して「NO」を突きつける具体的な行動を開始しており、市長はまさに四面楚歌の状態です。彼女は今後、どのような道をたどるのでしょうか。辞職という選択は避けられないのでしょうか。

2-1. 辞職勧告決議案が可決される見通しだが、これに法的拘束力はない

2025年7月4日、伊東市議会は田久保市長に対する「辞職勧告決議案」を7日の本会議で採決することを全会一致で決定しました。これは、市議会が組織として「市長には辞職してほしい」という意思を公式に示す、極めて重い決議です。

実際に提出された決議案には、「市民を欺き、議会を冒涜し、市政を混乱させた責任は万死に値する」「無責任かつ卑劣な人物が市長であり続けることを市議会としては到底容認できるものではない」といった、およそ公式文書では見られないほど痛烈な言葉で市長の対応が非難されており、議会の怒りが尋常ではないことがうかがえます。

この決議案は、7日の本会議で賛成多数で可決されることが確実視されています。しかし、ここで理解しておくべき重要な点があります。それは、この「辞職勧告決議」には、法的な拘束力が一切ないということです。あくまで議会の「勧告」であり、市長に対して辞職を強制する力はありません。そのため、市長自身が「辞めません」と突っぱねれば、その職に留まり続けることが法的には可能です。田久保市長は会見で続投の意向を強く示していることから、この決議が可決されたとしても、それだけで事態が終結することはないでしょう。これは、あくまで政治的な包囲網の第一弾に過ぎないのです。

2-2. 百条委員会で何が調査される?偽証すれば新たな罪に問われる恐怖

辞職勧告と並行して、市議会はより強力な武器の準備を進めています。それが、地方自治法第100条に基づいて設置される調査特別委員会、通称「百条委員会」です。これは、地方議会に与えられた「伝家の宝刀」とも言える非常に強力な調査権限を持っています。

- 強制力のある調査権限:百条委員会は、関係者(この場合は田久保市長や市の職員など)に対して、正当な理由なく出頭や証言、関連資料の提出を拒否できない、強制的な権限を持ちます。これは、通常の委員会とは一線を画す点です。

- 偽証罪の適用:百条委員会で宣誓した証人が、もし虚偽の証言をした場合、地方自治法違反(偽証罪)として告発され、「3ヶ月以上5年以下の禁錮刑」という刑事罰が科される可能性があります。これは、証言に極めて重い責任が伴うことを意味します。

この百条委員会では、以下のような点が徹底的に調査・追及されることになります。

- 学歴を「卒業」としてきた具体的な経緯と、市長の認識。

- 疑惑が浮上してからの市議会での答弁内容の真偽。特に「代理人に任せている」として説明を拒んだ理由。

- 最大の謎である、正副議長に提示した“卒業証書らしきもの”の正体と、その入手経緯。

- 「除籍」の事実をいつ、どのように認識したのか。

田久保市長は、この百条委員会の場で、宣誓の上で、これらの疑問に嘘偽りなく答える義務を負います。もしここで不合理な説明や虚偽の証言をすれば、公職選挙法違反とは別に、偽証罪という新たな刑事罰のリスクを背負うことになり、まさに逃げ場のない状況に追い込まれることになるのです。

2-3. 不信任決議案が可決された場合の「辞職」か「解散」かの二者択一

百条委員会の調査によって、市長の虚偽や不誠実な対応が明らかになった場合、議会が最終手段として繰り出すのが「不信任決議案」です。これは、辞職勧告とは比較にならないほど強力な法的効力を持ち、市長の進退に直接影響を与えます。

議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の賛成という非常に高いハードルがありますが、現在の市議会の雰囲気からすれば、可決される可能性も十分に考えられます。不信任決議が可決された場合、田久保市長に残された道は、10日以内に以下の2つのうち、どちらかを選ぶことだけです。

- 市長を辞職する。

この選択をすれば、市長の座を失い、市長選挙が再び行われることになります。 - 市議会を解散する。

市長が自らの信任を市民に問うとして、議会を解散し、市議会議員選挙を実施する選択です。いわば「市民の判断に委ねる」という対抗措置です。

しかし、市長が議会を解散したとしても、それで終わりではありません。その後の市議選で選ばれた新しい議会において、再び不信任決議が可決された場合、市長は今度こそ弁解の余地なく、自動的に失職します。現状、市民の厳しい批判に晒されている田久保市長が、解散総選挙で自らを支持する議員を多数当選させることは、極めて困難な挑戦と言えるでしょう。不信任決議は、市長にとって事実上の「詰み」の一手となる可能性が高いのです。

2-4. 市長本人の意向と、取り返しのつかない市民・知人の信頼失墜

法と議会からの厳しい圧力に晒される中、田久保市長本人は「困難な状況だからといって、逃げ出すようなことはしたくない」「しっかりとした仕事で返す」と、あくまで続投する意向を繰り返し表明しています。その言葉からは、自らの正当性を信じ、職を全うしたいという強い意志が感じられます。

しかし、その言動には大きな矛盾も生じています。県市長会の定例会議や地元のイベントなど、重要な公務を「他の市長に迷惑がかかる」などの理由で相次いでキャンセル。この行動は、市議会議長から「逃げ出さないと言っているが、逃げ出しているじゃないか!」と痛烈に批判されており、「仕事で返す」という言葉の信頼性を自ら損なう結果となっています。

市民の反応は、もはや怒りを通り越して呆れに近いものがあります。伊東市役所には、全国から1日で数百件を超える苦情や抗議の電話・メールが殺到。「伊東市の恥だ」「一刻も早く辞任してほしい」といった声が大多数を占め、市役所の業務が麻痺するほどの事態となっています。

決定打となったのは、市長の10年来の知人とされる人物がメディアの取材に応じ、「(市長本人から)『卒業していない』と直接聞いた」「彼女は話を盛るところがあった」と証言したことです。この証言は、市長が苦し紛れに主張する「卒業したと勘違いしていた」という最後の砦を、内側から破壊するに等しいものでした。長年、自身の経歴の真実を知りながら偽ってきたのだとすれば、それはもはや「過ち」ではなく、有権者に対する明確な「裏切り行為」です。失われた信頼を取り戻すことは、ほぼ不可能と言えるでしょう。

3. 田久保真紀市長の代理人弁護士・福島正洋弁護士は何を言った?誰で何者?

2025年7月2日の注目の記者会見。混乱と涙に包まれる田久保市長の隣で、冷静に法的な見解を述べ続けた代理人、福島正洋弁護士。彼は一体どのような人物で、なぜ「公選法上問題ない」という、他の専門家とは一線を画す主張を展開したのでしょうか。この騒動のもう一人のキーパーソンの素顔と、その主張の背景に迫ります。

3-1. 会見で「公選法上問題ない」と主張した福島正洋弁護士の意外な経歴とプロフィール

福島正洋(ふくしま まさひろ)弁護士は、2009年に弁護士登録(62期)した、東京弁護士会所属の中堅弁護士です。彼の経歴で特筆すべきは、コピー機などのセールスマンやフリーターといった社会人経験を経て、法曹の道に進んだ点です。杏林大学を卒業後、東洋大学の法科大学院を修了しており、奇しくも田久保市長が在籍していた東洋大学の後輩にあたります。

現在の所属は、企業法務や会計に強い「阿部・吉田・三瓶法律会計事務所」(東京都港区虎ノ門)。専門分野は一般民事、家事事件、労働問題から企業法務、破産管財までと幅広く、多様な案件に対応できる実務家として知られています。

注目の会見では、田久保市長の代理人として、主に以下の法的見解を述べ、市長を擁護しました。

- 田久保市長は、選挙運動期間中に配布される選挙公報や法定ビラといった公式な選挙ツールにおいて、自ら「大学卒業」という経歴を記載・公表していない。

- 市長自身、学歴をアピールして票を得ようという意識はなく、当選を得る目的で虚偽の事項を公表したわけではない。

- 以上の2点から、公職選挙法第235条「虚偽事項公表罪」が成立するための構成要件を満たしておらず、法的に問題はない。

この主張は、法律の条文を厳格に解釈し、市長の「意図」を重視したものです。しかし、前述の通り、報道機関への情報提供を「公表」と認定した過去の判例とは相容れない部分があり、多くの法律専門家からその妥当性に疑問が呈されています。

3-2. 過去にはどんな事件を担当?法テラス出身でメガソーラー訴訟にも関与

福島弁護士のキャリアで特徴的なのは、弁護士としての第一歩を、国が設立した法的支援機関「法テラス」のスタッフ弁護士として踏み出している点です。彼は自身のプロフィールで「活動の原点は、あくまで『弱者の側の目線に立つ』ということ」と明言しており、法テラス時代にはDV、離婚、多重債務、労働災害といった、経済的・社会的に弱い立場にある人々のための弁護活動に数多く従事してきました。

そして、今回の騒動との関連で非常に興味深いのが、彼が「伊豆高原メガソーラー訴訟」の弁護団の一員であったという事実です。この訴訟は、伊東市の自然環境を守るため、大規模な太陽光発電所の建設計画に反対する市民団体が起こしたものでした。そして、この市民団体の代表を務めていたのが、他ならぬ田久保眞紀氏(当時は市議)だったのです。

この訴訟を通じて、二人は弁護士と依頼者(あるいは活動の同志)としてすでに関係を築いていた可能性が極めて高いと考えられます。福島弁護士が、今回、世間の厳しい批判を覚悟の上で田久保市長の代理人を引き受けた背景には、このメガソーラー問題で共に戦ったという経緯と、市民活動家としての田久保氏への共感が影響しているのかもしれません。

3-3. 市長が見せた“卒業証書”に「偽物とは思わない」と発言した真意と矛盾

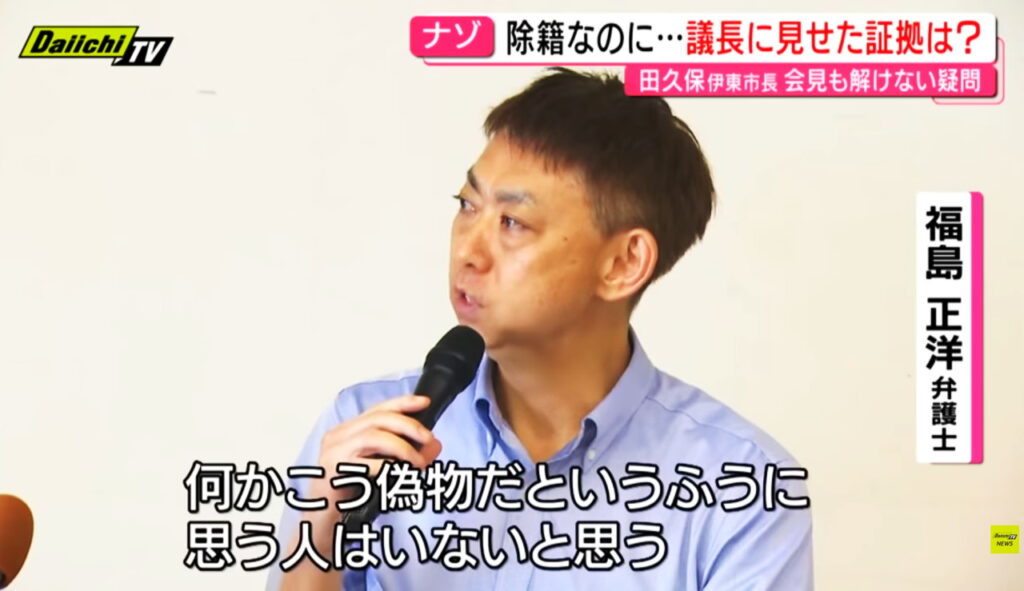

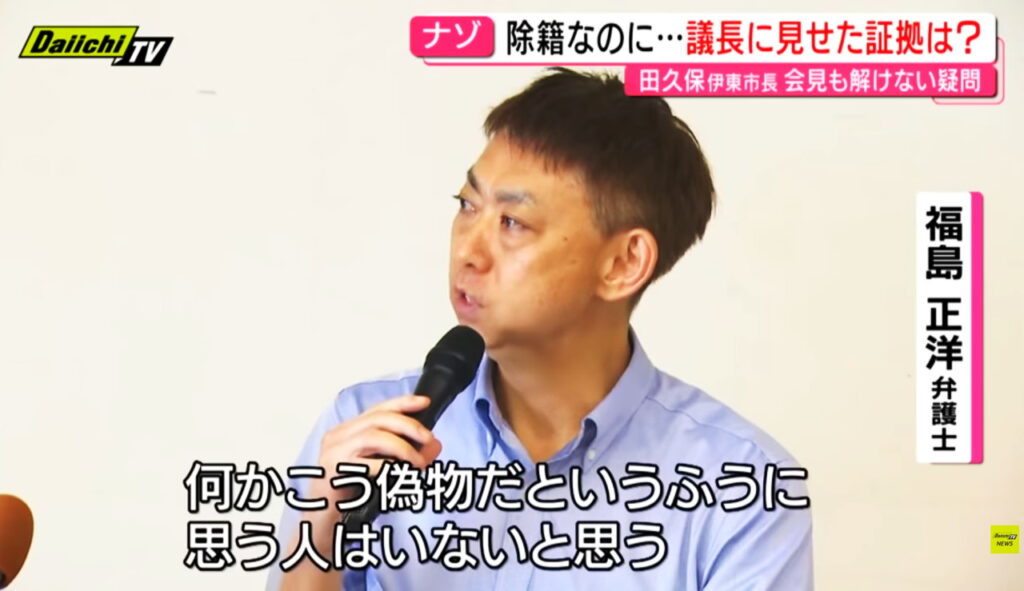

記者会見における最大の謎、それは「除籍」されているはずの市長が、なぜ「卒業証書」を持っているのか、という点でした。この点について記者から厳しい追及がなされた際、福島弁護士は「(私もその書類を)見ました。普通に考えて偽物とは思わない」と、市長を擁護する発言をしました。

この発言は、その真意を巡って大きな波紋を広げました。

- もし本当に「本物」だと認識していたなら:なぜ大学側の「除籍」という事実と矛盾するのか。弁護士として、その矛盾点をどう説明するのか。市長が「一度卒業扱いになった後に除籍された」という不可解な主張を繰り返したのは、この弁護士の発言が影響した可能性もあります。

- もし「偽物」の可能性を認識していたなら:なぜ会見の場で「偽物とは思わない」と断言したのか。それは弁護士倫理に反するのではないか。

弁護士は依頼人の利益を守るのが職務であり、依頼人から提示された書類を信じるという立場は理解できます。しかし、客観的な事実(除籍)が判明した後も、この“卒業証書らしきもの”の正体について明確な説明を避けたことは、かえって疑惑を深め、市長をさらに苦しい立場に追い込む結果となりました。この発言が、結果的に市長の信頼をさらに失墜させる一因となったことは否めないでしょう。

4. 田久保真紀市長は百条委員会の設置を拒否した?理由はなぜ?

疑惑に直面した政治家に最も求められるのは、誠実な説明責任です。しかし、田久保市長の一連の対応は、その責任から逃れようとしているかのように見え、市民や議会の不信感を決定的にしました。特に、疑惑の真相を明らかにするための強力な手段である「百条委員会」の設置に対し、否定的な姿勢を見せたことは、市長としての資質を根本から問われる行動でした。

4-1. 当初「怪文書」を理由に説明を拒絶した危機管理の致命的失敗

すべての始まりは、市議会議員全員に送られた一枚の差出人不明の文書でした。この文書が「東洋大学卒ではなく除籍」と指摘したことに対し、田久保市長が取った最初の対応は、疑惑を真正面から受け止めるのではなく、文書そのものを「怪文書」と断じて攻撃することでした。

6月25日の市議会本会議では、「このような卑劣な行為を行う人間の要求を満たすことは、さらなる行為を助長させる」「すべて代理人弁護士に任せている」と繰り返し、卒業の有無についての明言を頑なに避けました。この対応は、危機管理の観点から見れば致命的な失敗でした。危機管理の専門家からも「打つ手がすべて真逆に作用している」と指摘されるように、疑惑を否定したいのであれば、卒業証明書を提示するという最も簡単な方法があったにもかかわらず、それを選択しませんでした。結果として、「何か都合の悪いことを隠しているのではないか」という疑念を自ら増幅させ、議会と市民の不信感を煽る最悪のスタートを切ってしまったのです。

4-2. 議長に百条委員会の設置中止を求めた、理解不能な行動の背景

市長の不誠実な対応に業を煮やした市議会が、強力な調査権限を持つ「百条委員会」の設置方針を固めると、田久保市長はさらに不可解な行動に出ます。2025年7月3日、市長は市議会の中島弘道議長と青木敬博副議長と面会し、百条委員会の設置をやめるよう直接求めたのです。

この面会の様子は一部録音されており、その音声も報道されました。市長は「いま百条委員会を開くことは伊東のためになるのか?」と、あたかも市政の将来を憂いているかのような口ぶりで、設置中止を働きかけました。後に市長は「お願いしたわけではない」と釈明しましたが、設置に否定的な考えを伝えたことは認めており、その意図は明らかです。

自らの潔白を証明し、疑惑を払拭するための絶好の機会であるはずの百条委員会。その設置を、当事者である市長自らが阻止しようとする行動は、誰の目にも「追及から逃れたい」という保身の姿勢にしか映りません。この行動によって、市長は自ら疑惑が真実であることを認めているかのような印象を世間に与え、信頼回復への道を完全に閉ざしてしまいました。

4-3. 「百条が始まると辞められない」という発言に潜む深刻な矛盾

この正副議長との面会で、田久保市長の混乱ぶりを象徴する、極めて矛盾した発言が飛び出しました。報道された録音によれば、市長は百条委員会の話になった際、「百条が始まっちゃうと、まぁ結局、やめられないというか」と漏らしたとされています。

この発言は、「百条委員会の調査対象となっている間は、責任を取って辞職することができなくなる」という懸念を示したものと解釈できます。しかし、この理屈は根本的に破綻しています。なぜなら、市長は記者会見や支援者との集会で一貫して「辞めません」「仕事で返します」と続投の意向を明確に表明しているからです。辞職するつもりが全くないのであれば、「辞められなくなる」ことを心配する必要は全くありません。

「続投したい」という表向きの主張と、「辞められなくなるのが困る」という本音。この深刻な自己矛盾は、市長が極度のプレッシャーの中で論理的な思考ができなくなっているか、あるいは「本当は辞めたいが、支援者の手前そう言えない」といった、我々には計り知れない複雑な心理状態にあることを示唆しています。いずれにせよ、この支離滅裂な言動は、一市のトップとしての判断能力に重大な疑問符を投げかけるものとなりました。

5. 比較されるラサール石井氏と小池百合子都知事の例

政治家の学歴を巡る問題は、決して珍しいことではありません。だからこそ、新たな疑惑が浮上するたびに、過去の類似ケースが引き合いに出され、その対応が比較されます。今回の田久保市長の件では、特に対照的な二人の人物、タレントのラサール石井さんと、東京都の小池百合子都知事の事例が頻繁に言及されています。彼らの対応と比べることで、田久保市長の対応のどこに問題があったのかが、より一層鮮明に浮かび上がります。

5-1. ラサール石井氏が自ら「除籍」と公表した、あまりにも潔い対応との違い

タレントのラサール石井さんは、2025年の参議院選挙への出馬を表明した記者会見で、自らの学歴について問われた際、驚くほど正直かつ明確な説明を行いました。これは、危機管理における理想的な対応として、今なお語り継がれています。

記者から最終学歴について「早稲田大学第1文学部?」と質問された彼は、間髪入れずに「違います」と否定。そして、次のように続けたのです。「私は早稲田大学に4年通って、除籍になっています。『中退』と言うと経歴詐称になる。私は(鹿児島の私立)ラ・サール高卒。高卒が本当です。早稲田には行きましたが、『中退』と書いたことはございません。正しく書くなら、『除籍』と書いてください」。

このラサール石井さんの対応の秀逸な点は、以下の3つに集約されます。

- 迅速性:疑惑を向けられたその場で、一切ためらうことなく事実を認めた。

- 正確性:「中退」と「除籍」の違いを自ら説明し、最も正確な情報を伝えようとした。

- 誠実性:事実を隠したり、ごまかしたりせず、ありのままの自分を有権者に見せようとした。

疑惑が浮上してから「怪文書だ」と反発し、弁護士を盾に説明を避け、最終的に追い詰められてから「勘違いだった」と苦しい釈明に終始した田久保市長の対応とは、まさに天と地ほどの差があります。もし田久保市長が、最初の段階でラサール石井さんのように自らの非を認めて真摯に謝罪していれば、市民や議会の反応も全く違ったものになっていた可能性は否定できません。

5-2. 小池百合子都知事のカイロ大学卒業疑惑と今回のケースの決定的相違点

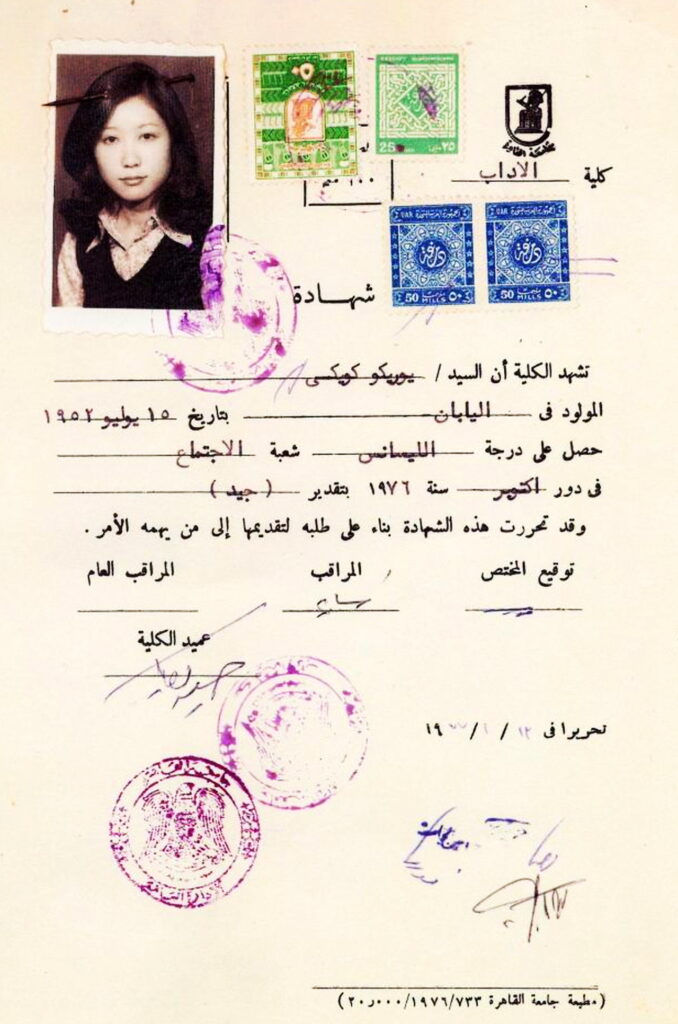

一方で、疑惑が長年にわたってくすぶり続け、今なお完全に払拭されたとは言えないのが、小池百合子東京都知事の「カイロ大学卒業」を巡る問題です。小池都知事は、カイロでの元同居人や元側近から「実際には卒業していない」と繰り返し告発されていますが、このケースと田久保市長のケースには、似ているようで全く異なる、決定的な相違点が複数存在します。

| 比較項目 | 小池百合子 都知事のケース | 田久保眞紀 伊東市長のケース |

|---|---|---|

| 大学側の公式見解 | カイロ大学が学長名で「小池百合子氏は1976年に文学部を卒業した」という公式声明を発表している。 | 東洋大学側が公式記録に基づき「卒業は確認できず、除籍である」と確定している。 |

| 本人の主張の一貫性 | 疑惑が浮上して以来、一貫して「卒業している」と主張。卒業証書や証明書も公表している(ただし、その書類の信憑性には疑問も呈されている)。 | 当初は「怪文書」として説明を拒否。その後「卒業したと認識していたが、確認したら除籍だった」と主張が変遷しており、一貫性がない。 |

| 物証の有無と状況 | 大学発行とされる卒業証書や証明書が存在する。ただし、その様式や署名について専門家から数々の疑問点が指摘されている。 | 大学が卒業を証明する書類は存在しないことが確定している。一方で、市長が議長らに見せた“卒業証書らしきもの”の正体は不明のまま。 |

| 問題の性質 | 大学側も卒業を認めているため、真相が藪の中にある「疑惑」。国際的な問題も絡み、事実認定が極めて困難。 | 大学の記録で「除籍」が確定しているため、もはや「疑惑」ではなく「確定した事実」。市長の認識と公表の経緯が問われる。 |

このように、小池都知事のケースは、大学側が卒業を認めているという「外的要因」によって、疑惑が疑惑のままになっている側面があります。それに対し、田久保市長のケースは、「除籍」という動かぬ事実が確定しており、論点はもっぱら市長自身の「認識(故意)」と「説明責任」という内的な問題に絞られています。もはや「疑惑」の段階は終わり、確定した「虚偽」に対して、一人の政治家として、そして一市の長として、どのように責任を取るのかが問われる、より深刻で厳しいステージに立たされているのです。

6. まとめ:田久保眞紀市長の学歴詐称問題、待つのは辞職か失職か

静岡県伊東市を揺るがす田久保眞紀市長の学歴詐称問題。その経緯、法的リスク、そして今後の政治的展開について、多角的に深く掘り下げてきました。あまりにも多くの情報が錯綜するこの問題の全体像を、最後に改めて整理します。

- 公職選挙法違反と逮捕の可能性:過去の判例から、報道機関への経歴調査票提出は「虚偽事項の公表」と見なされる可能性が極めて高い状況です。市長が主張する「勘違い」という弁明が法廷で認められる見込みは薄く、在宅での立件・起訴のリスクは非常に高いと言えます。ただし、現時点の容疑だけで即座に「逮捕」される可能性は限定的です。しかし、議長らに見せた“卒業証書らしきもの”が偽造であったと立証されれば、事態は一変し、強制捜査に発展するシナリオも現実味を帯びてきます。

- 待ち受ける政治的結末:市議会は7月7日に「辞職勧告決議案」と「百条委員会設置案」を可決する見通しです。辞職勧告に法的拘束力はありませんが、議会の総意として市長に重くのしかかります。その後、百条委員会での調査を経て、より強力な「不信任決議」が可決されれば、市長は「辞職」か「議会解散」かの最終選択を迫られます。現状を鑑みれば、いずれの道を選んでも市長の座を維持することは極めて困難であり、政治生命は風前の灯火です。

- 関係者の動向と失われた信頼:会見に同席した福島正洋弁護士は「公選法違反ではない」と市長を擁護しますが、その主張は他の専門家の見解や過去の判例と乖離しています。また、10年来の知人による「卒業していないと聞いていた」という証言は、市長の「勘違いだった」という主張の信憑性を根底から覆すものでした。一度失われた市民からの信頼を取り戻すのは、もはや不可能です。

- 問題の本質と教訓:この騒動は、田久保市長の初動対応の失敗が事態をここまで悪化させた典型例です。疑惑に対し「怪文書」と反発し、説明責任から逃れようとした姿勢は、政治家として最も避けるべき行動でした。ラサール石井氏の潔い対応と比較することで、有権者に対する「誠実さ」がいかに重要であるかが浮き彫りになります。

コメント