2025年7月、風光明媚な温泉地として知られる静岡県伊東市の市政が、かつてないほどの激震に見舞われています。その震源地にいるのが、同年5月の市長選で現職を破り、伊東市初の女性市長として華々しく当選した田久保眞紀(たくぼ まき)市長、その人です。しかし、市民の期待を背負っての船出からわずか1ヶ月余り、彼女の経歴に投じられた一つの疑惑が、日本中の注目を集める大騒動へと発展しました。

市の広報誌や報道機関向けの資料で公にされてきた「東洋大学法学部卒業」という最終学歴。それが実際には「卒業」ではなく、大学側から学籍を抹消される「除籍」であったという衝撃の事実が発覚したのです。2025年7月2日に行われた記者会見で、田久保市長は涙ながらに「除籍」の事実を認めました。しかし、その説明は「卒業したものと勘違いしていた」「経歴を詐称したことは一切ない」という、多くの国民が首を傾げるものでした。この釈明は疑惑の火消しどころか、むしろ火に油を注ぎ、更なる疑問と憶測の渦を生み出す結果となったのです。

なぜ、これほどまでに単純な事実確認がこじれてしまったのか。なぜ彼女は、疑惑が指摘された当初、「怪文書」と一蹴し、法的手続きをちらつかせる強硬な姿勢を見せたのか。そして、一体何をもって「卒業したと勘違い」していたのか。この不可解な対応の裏には、彼女のどのようなパーソナリティが隠されているのでしょうか。人々の関心は、疑惑の真相究明から、田久保眞紀という人物そのもの、特に彼女が「自由奔放だった」と語る「若い頃」の姿へと急速に移っています。

この記事では、単に事件の経緯を追うだけでなく、その根源にある田久保市長の知られざる過去と人物像を、あらゆる角度から徹底的に解明していきます。

- 異色の経歴の深層:バイク便ライダー、広告代理店経営、カフェオーナー、そして市民活動家。型破りな経歴は、どのような生い立ちと若い頃の経験から生まれたのか、その軌跡を詳細に追います。

- 謎に満ちた大学生活のリアル:10年来の知人が激白した「卒業していないと聞いていた」という衝撃証言と、市長が語る「バイクで住所不定」生活の真相。1990年代という時代背景と共に、彼女の青春時代を再構築します。

- ハードロックボーカリストとしての一面:学生時代に情熱を注いだというバンド活動。その音楽性が、後の彼女の行動原理や政治スタイルにどのような影響を与えたのかを深く考察します。

- 他の学歴詐称事件との徹底比較:小池百合子都知事や新間正次氏など、過去の類似事件と比較分析することで、田久保市長のケースが持つ「特異性」と法的リスクを浮き彫りにします。

本記事は、2025年7月7日時点で入手可能な報道、公的資料、関係者の証言を網羅し、独自の視点と分析を加えることで、どこよりも深く、そして多角的に「田久保眞紀市長の若い頃」と学歴問題の本質に迫ります。この複雑なパズルのピースを一つひとつ丁寧にはめ込み、その全体像を明らかにしていきましょう。

1. 田久保真紀市長の若い頃とは?何をしてた?

今回の学歴詐称疑惑で、田久保眞紀市長の存在は全国区となりました。しかし、多くの人々が抱くのは「一体どんな経歴の持ち主なのか?」という素朴な疑問でしょう。彼女の歩んできた道は、一般的な政治家のエリートコースとは全く異なります。むしろ、波瀾万丈という言葉がふさわしいほど、多彩でユニークな経験を重ねています。その異色の経歴がどのようにして形作られたのか、彼女の若い頃の歩みを丹念に追ってみましょう。

1-1. 父との死別、伊東市への移住という生い立ち

田久保眞紀市長の物語は、1970年2月3日、千葉県船橋市で幕を開けます。しかし、彼女の幼少期は決して穏やかなものではありませんでした。各種報道を総合すると、彼女が10歳という感受性豊かな時期に、父親を病で亡くすという、人生を揺るがす大きな出来事を経験しています。この早すぎる死別が、彼女の精神的な自立を促し、後の人生観に深い影響を与えたことは想像に難くありません。

人生の転機は、中学3年生の時に訪れます。母親と共に、生まれ故郷の千葉を離れ、自然豊かな静岡県伊東市へと移り住むのです。伊東市立北中学校への転校は、思春期の少女にとって大きな環境の変化だったでしょう。都会の喧騒から離れ、伊豆の穏やかな海と緑に囲まれた生活が、彼女の内面に何をもたらしたのか。この伊東での生活が、結果的に彼女のアイデンティティの核となり、後の政治活動における「地元・伊東への強い思い」の源流となっていくのです。

高校は、地元の静岡県立伊東城ヶ崎高等学校に進学。この時期に、彼女の後のキャリアを予感させるような多趣味で活動的な一面が育まれていったのかもしれません。幼少期の苦労や環境の変化は、人を内向的にさせることもあれば、逆に強くさせることもあります。彼女の場合、逆境をバネにし、自身の力で道を切り拓いていこうとする逞しさを身につけていったのではないでしょうか。「庶民の目線を大切にする」という彼女の政治家としての信条は、決して借り物の言葉ではなく、こうした生い立ちの中で培われた実感のこもったものである可能性が高いのです。

1-2. 東洋大学進学と「自由奔放な大学生活」の実態

伊東城ヶ崎高校を卒業後、田久保市長は新たなステージを求めて上京し、東洋大学法学部に籍を置くことになります。しかし、この大学時代こそが、今回の学歴問題の核心であり、彼女の人生における「ブラックボックス」とも言える期間です。2025年7月2日の記者会見で彼女自身の口から語られた大学生活の実態は、多くの人々に衝撃と戸惑いを与えました。

「本当に正直に申し上げますけれども、大学時代後半は特にかなり自由奔放な当時は生活をしていて、いつまできちんと学校に通っていたのかと言われると、正直いつまでとお答えできるような通学の状態ではなかったというのは、これは本当にお恥ずかしい話なんですけど事実です」

「当時は今と違って携帯電話もなく、私自身がバイクに乗っていろいろなところに行ってしまって、住所不定のような状態になっていたり連絡がつかなかったような状況だった」

(2025年7月2日 ABEMA TIMES報道などから引用・再構成)

この「自由奔放」「バイクで住所不定」という言葉から、どのような光景が思い浮かぶでしょうか。彼女が大学に在籍していたのは、1980年代末から1990年代初頭。日本がバブル経済の絶頂期から崩壊へと向かう、まさに激動の時代です。若者文化が花開き、社会全体が浮足立っていた空気の中で、彼女はキャンパスでの勉学よりも、バイクのエンジン音と共に自らのアイデンティティを探す旅に出ていたのかもしれません。

「住所不定のような状態」という言葉は、単にアパートを引き払っていたという物理的な意味だけでなく、社会のレールから外れ、何にも縛られずに生きたいという精神的な欲求の表れだったとも解釈できます。法学部に在籍しながら、法や社会のルールから逸脱するような生き方に惹かれていたのだとすれば、それは非常に興味深い矛盾です。この時に培われた既存の枠組みにとらわれない思考が、後に市民活動家として、あるいは無所属の市長として既成政党と渡り合う際の強さの源になった可能性は否定できません。しかし、その一方で、ルールや手続きを軽んじる姿勢が、今回の「除籍」という結果、そして公人としての説明責任の欠如に繋がったのだとすれば、まさに諸刃の剣であったと言えるでしょう。

1-3. 異色の経歴!バイク便ライダーからカフェ経営者へ

東洋大学を除籍となった後の彼女のキャリアパスは、まさに「異色」の一言に尽きます。多くの人が企業への就職を目指す中、彼女が選んだのは、アスファルトの上を疾走する「バイク便ライダー」という仕事でした。1990年代、まだインターネットが普及する前、バイク便は都心のビジネスにおいて重要な役割を担っていました。彼女はマスコミ関係の原稿や映像フィルムを運んでいたとされ、当時のメディアの最前線の空気感を肌で感じていたはずです。

当時、女性のライダーはまだ少数派であり、この選択自体が彼女のチャレンジ精神と独立心の強さを物語っています。その後、イベントへの人材派遣を行う会社で営業職を経験。ここでは、ビジネスの交渉術や顧客との関係構築といった、全く異なるスキルを磨いたことでしょう。そして、この経験を元に、今度は「広告代理業」で独立を果たします。自らが事業主となり、従業員に給料を払い、税金を納める。この経営者としての経験は、彼女に「現場の苦労」を骨の髄まで叩き込みました。

後に彼女が語る「給料を払って税金も納める苦労も知っている。その苦労に寄り添いたい」という言葉には、バイクのヘルメットの中で感じた風の冷たさや、月末の資金繰りに頭を悩ませた夜の記憶が、リアルな手触りとして込められているのです。

そして2010年頃、彼女は人生の次なるチャプターとして、故郷である伊東市へのUターンを決断します。そこで始めたのが、伊豆高原の豊かな自然に囲まれたカフェ「Botanical Garden Cafe SORA」の経営でした。このカフェは単なる飲食店ではなく、彼女が地域社会と再び深く関わるための拠点となりました。訪れる地元の人々や観光客との対話の中から、彼女は伊東市が抱える課題や可能性を再発見していくことになります。このカフェでの日々が、彼女を市民活動、そして政治の世界へと導く重要な助走期間となったことは間違いありません。

| 時期 | 経歴 | 概要と考察 |

|---|---|---|

| 1980年代後半~1990年代前半 | 東洋大学法学部 在籍 | 「自由奔放」に過ごし、バイクでの放浪生活を送っていたと語る。学業よりも実社会での経験や自己探求に重きを置いていた可能性。この時期の行動が「除籍」に繋がる。 |

| 1990年代 | バイク便ライダー | 都心でマスコミ関係の配送業務に従事。当時の情報流通の最前線を体感。独立心と行動力の象徴的なキャリア。 |

| 1990年代後半 | イベント人材派遣会社 勤務 | 営業職として勤務。コミュニケーション能力や交渉術を磨く。組織人としての経験も積む。 |

| 2000年代 | 広告代理業で独立 | 自ら事業を立ち上げる。経営者として資金繰りや雇用の苦労を実体験。後の政治姿勢の土台となる「現場感覚」を養う。 |

| 2010年頃~ | カフェ「SORA」を開業 | 故郷・伊東市にUターンし、カフェオーナーに。地域住民との直接的な交流を通じて、地元の課題を肌で感じる。後の市民活動の拠点となる。 |

| 2018年〜 | 市民活動家 | 「伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会」の代表として、環境保護運動の先頭に立つ。リーダーシップと実行力を発揮し、市民からの信頼を得る。 |

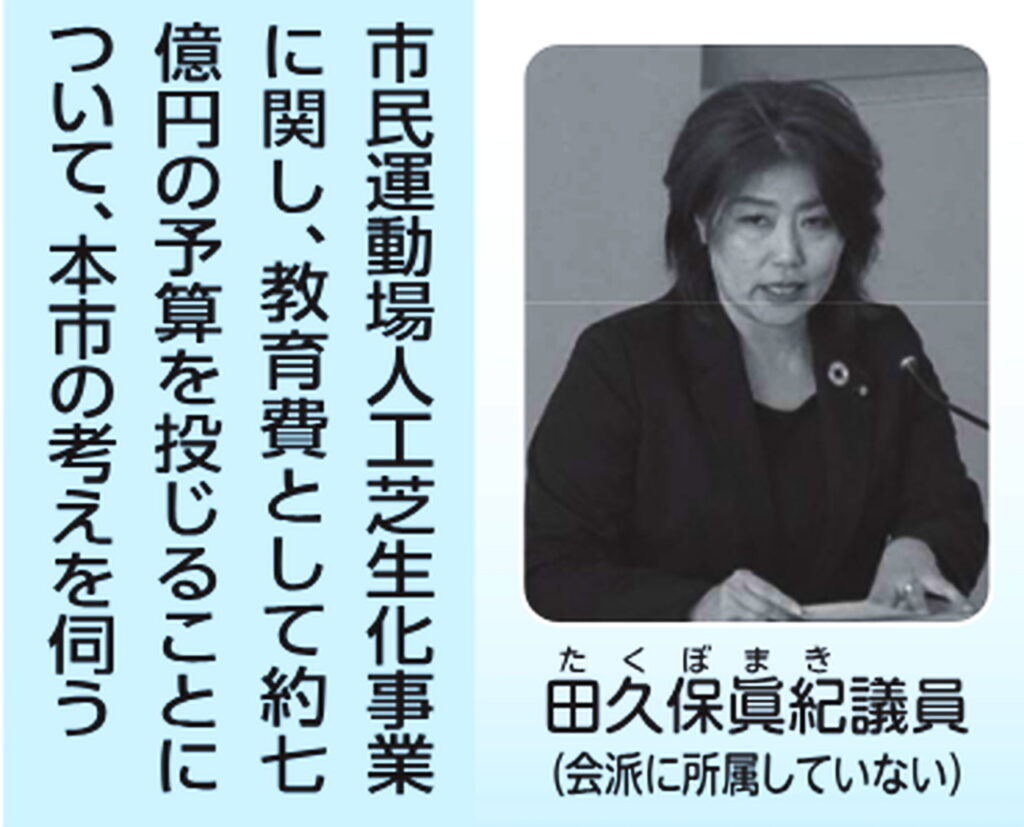

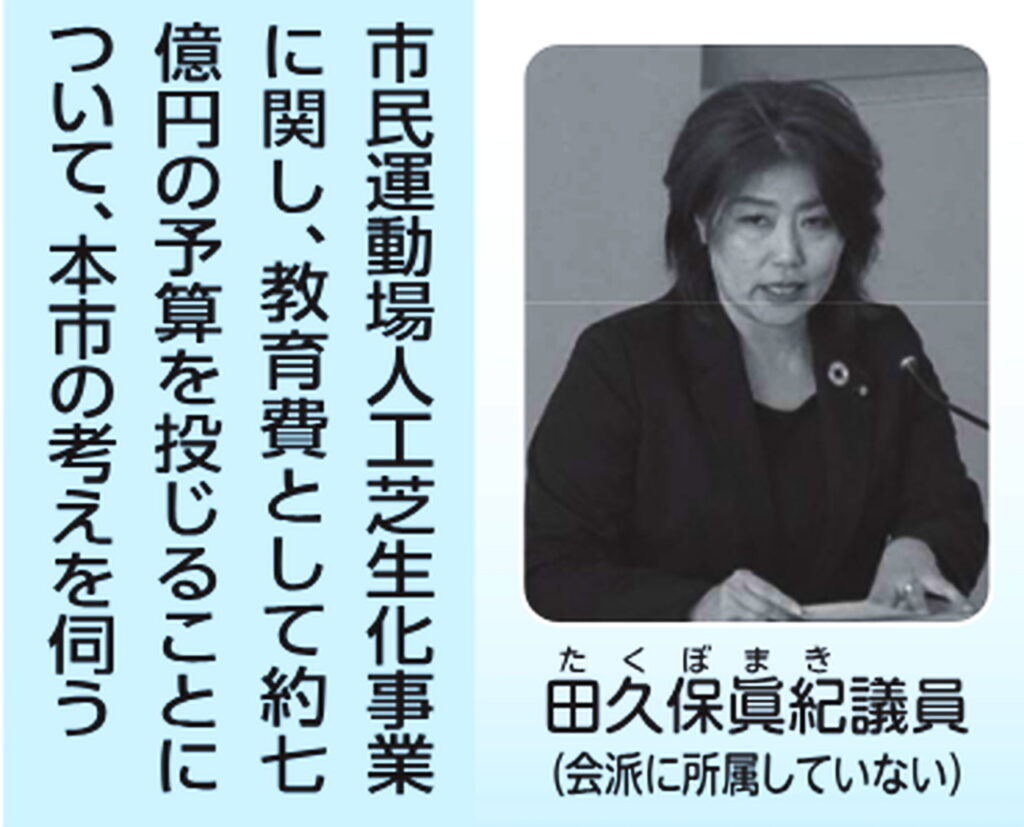

| 2019年〜2025年 | 伊東市議会議員(2期) | 市民運動での実績を基盤に政界へ。是々非々の立場で行政をチェックする姿勢が評価される。 |

| 2025年5月〜 | 伊東市長 | 新図書館計画問題を争点に、自公推薦の現職を破り当選。伊東市初の女性市長となるも、直後に学歴問題が浮上。 |

1-4. 市民活動家としての一面と政界への道

田久保市長のキャリアを決定づけたのは、間違いなく市民活動家としての日々です。2018年、伊豆高原の雄大な自然を脅かす大規模太陽光発電施設(メガソーラー)の建設計画が持ち上がった際、彼女は黙ってはいませんでした。「伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会」の設立に中心メンバーとして関わり、事務局長を経て代表に就任します。

この活動は、単なる反対運動ではありませんでした。彼女は、宅地造成等規制法許可の取り消しを求める行政訴訟や、事業者に対する工事中止を求める民事訴訟など、法的なアプローチを駆使して計画の白紙撤回を目指しました。ここには、かつて法学部に籍を置いた知識の片鱗が見え隠れします。しかし、それ以上に彼女の強みとなったのは、広告代理業やカフェ経営で培った、人を巻き込み、組織を動かす力だったでしょう。

彼女は会のウェブサイトやSNSを通じて情報発信を行い、地元住民だけでなく全国から支援と賛同を集めました。その訴えは、美しい自然を守りたいという純粋な思いと、巨大な事業計画に対する論理的な問題提起が両立した、非常に説得力のあるものでした。この活動を通じて、彼女は「一市民の声が結集すれば、大きな力を動かすことができる」という民主主義の原点を体現し、地域における圧倒的な信頼と知名度を確立したのです。

この市民運動での成功体験が、彼女の目を市政そのものへと向けさせました。2019年、その勢いを駆って伊東市議会議員選挙に立候補し、見事当選。市議として、今度は議会の内側から是々非々の立場で行政と向き合いました。そして2025年、新図書館の建設計画を巡って市政が二分する中、彼女は「市民ファースト」を掲げて市長選への挑戦を決意します。結果は、既成政党の分厚い支援を受ける現職を破るという劇的な勝利でした。まさに、バイク便ライダーから始まった彼女の長い旅路が、伊東市のトップという一つの到達点に辿り着いた瞬間でした。しかし、その頂で彼女を待っていたのは、自らの過去という巨大な壁だったのです。

2. 田久保眞紀市長の知人が話す素顔とは?大学生活とは?

「卒業したと勘違いしていた」—。田久保市長が記者会見で述べたこの言葉は、多くの人にとってにわかには信じがたいものでした。卒業したかどうかを、本人が30年以上も認識していなかったということはあり得るのか。この大きな謎を解く鍵は、彼女を間近で見てきた人物の証言に隠されていました。テレビ静岡がスクープした10年来の知人の告白は、市長の会見内容を根底から覆し、彼女の「素顔」を鮮烈に浮かび上がらせるものでした。

2-1. 10年来の知人が激白「卒業していないと本人から聞いた」衝撃の証言

2025年7月4日、テレビ静岡(及びFNN系列)が報じた内容は、まさにこの騒動の核心を突くものでした。田久保市長と10年来の付き合いがあるという知人が、匿名を条件に重い口を開いたのです。その証言は、市長側の「勘違いだった」という主張を、もろくも崩壊させるに十分な破壊力を持っていました。

「彼女自身(田久保市長)が東洋大学の法学部出身であると、『まぁ卒業はしてないんですよね』ぐらいの軽いノリでの話は聞いた事があります。(その話を聞いたのは)彼女が経営しているカフェの中で、私以外にも複数いましたので…」

(2025年7月4日 FNNプライムオンライン報道より引用・再構成)

この証言の重みは計り知れません。もしこれが事実なら、田久保市長は少なくとも10年前の時点で、自身が大学を卒業していないことを明確に認識し、それを周囲に話していたことになります。つまり、記者会見での「(除籍と知り)驚いた」「戸惑っている」といった反応は、真実とは異なる、市民やメディアに向けられた「演技」であった可能性が極めて高くなります。知人が「それが勘違いで済む話ではまったくない」と語気を強めるのも当然でしょう。

さらに、この知人は田久保市長のパーソナリティについて、今回の騒動を予感させるような重要な指摘をしています。それは、彼女のコミュニケーションスタイルに潜む危うさです。

「やりそうな話だなとは思った。話を盛るところがあった。自分が本当にやってきたのか疑わしいことも『私は専門的な知識を持っている』と平然と言っていたので、そのへんのところを考えると嘘とは言わないまでも、かなり話を大きく持ってしまう傾向のある人。ずっと話していると辻褄が合わなくなってくることが度々あり、話半分で聞いておけばいいかなと付き合っていた」

(同上)

「話を盛る傾向」「話半分で聞いておけばいい」。これは、友人関係においては個性として受け入れられるかもしれませんが、公人、特に市のトップリーダーとしては致命的な欠陥になり得ます。この証言から推測されるのは、田久保市長が自らの経歴や能力を、実際よりも大きく見せることで自己肯定感を得たり、相手を納得させたりするコミュニケーションの癖があったのではないか、ということです。「東洋大学に在籍していた」という事実が、いつしか「東洋大学を卒業した」という虚偽にすり替わり、その小さな嘘を訂正できないまま、市長という大きな立場にまで上り詰めてしまった。知人の証言は、そんな悲劇的なシナリオを想起させます。

2-2. なぜ「除籍」になったのか?東洋大学の学則から理由を考察

田久保市長が「勘違い」と弁明する「除籍」。この言葉の持つ意味を正しく理解することが、問題の本質を見抜く上で不可欠です。学生が自らの意思で学びの場を去る「中退(中途退学)」とは異なり、「除籍」は大学側が学則に基づき、一方的に学生の籍を抹消する、いわば大学からの「破門宣告」です。極めて重い処分であり、本人がその事実を知らないということは、通常では考えられません。

東洋大学の学則には、除籍に至る要件が明確に規定されています。J-CASTニュースなどの取材で明らかになったその内容は以下の通りです。

- 授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者:最も一般的な除籍理由の一つ。大学側は通常、納入期限の超過後、複数回にわたり本人及び保証人(親など)に督促状を送付します。それを無視し続けた場合に除籍処分となります。

- 在学年数を超えた者:東洋大学では、卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数は、休学期間を除き通算8年が限度とされています。この年限を超えても卒業要件を満たせない場合、除籍となります。

- 休学期間を超えた者:休学できる期間も通算で8学期(4年間)までと定められており、この期間を超えて復学しない場合に除籍となります。

- 修学の意思がないと認められる者:新入生が履修登録を行わない場合などがこれに該当します。

- 在留資格の問題:これは外国人留学生に適用される規定です。

田久保市長が「自由奔放な生活」を送り、「いつまで学校に通っていたかお答えできる状態ではなかった」と語っていることを踏まえると、最も可能性が高いのは(1)学費未納、あるいは(2)在学年限超過でしょう。いずれのケースでも、大学側から保証人宛てには「除籍通知書」が送付されるのが大学の正式な手続きです。田久保市長が会見で「卒業したと認識していた」と語った背景には、当時、保証人である母親との間で、この通知に関する情報共有がなされない何らかの事情があったのかもしれません。しかし、そうだとしても、卒業式に出席せず、卒業証書も受け取っていないという事実を、本人が30年以上も「勘違い」し続けることができるのか、という根本的な疑問は残ります。この「勘違い」という主張は、法的・社会的な常識から見て、極めて成立し難いと言わざるを得ません。

2-3. 「卒業証書」の謎…議会に見せた書類は何だったのか?

この一連の騒動の中で、最もミステリアスで、かつ深刻な問題をはらんでいるのが、田久保市長が市議会の正副議長に提示したとされる「卒業証書らしきもの」の存在です。これは単なる「勘違い」では済まされない、市長の資質、さらには法的な責任を問われる重大なポイントです。

中島弘道議長や青木敬博副議長の証言は、その時の異様な状況を克明に伝えています。「サッと出されて、サッと引かれた」「チラ見です」「手に取らせてもらえない状況」。意図的に内容を詳細に確認させないようにする行動は、その書類が正規のものではない、あるいは何かを見せたくないという強い意図の表れと見られても仕方ありません。後に議長は、他の卒業証書のデザインと比較して「偽物以外、何ものでもない」と断じており、疑惑は深まるばかりです。

田久保市長は会見で、この書類について「卒業を証明するものであろうと思った」「残念ながら卒業を証明するものとしては機能しなくなってしまった」などと、主語が曖昧で理解不能な説明を繰り返しました。一体、除籍された人間が、なぜ「卒業を証明するものであろう」書類を所持しているのか。この最も核心的な問いに、彼女は最後まで答えることができませんでした。

この問題は、公職選挙法違反の疑惑だけに留まりません。もし、提示した書類が偽造されたものであった場合、刑法の「有印私文書偽造罪」および「同行使罪」に問われる可能性があります。これは3月以上5年以下の懲役という重い罪です。弁護士の菊地幸夫氏はテレビ番組で、この点について「私文書偽造罪や偽造私文書行使罪に抵触するおそれがある」と明確に指摘しています。今後の百条委員会や刑事捜査において、この「謎の書類」の正体を明らかにすることは、事件の全容解明に向けた最大の焦点となるでしょう。

2-4. 車、バイク、アニメ…意外な趣味から見える人物像

政治家・田久保眞紀を巡る厳しい報道が続く一方で、彼女のプライベートな側面に光を当てると、全く異なる人物像が浮かび上がってきます。それは、非常に現代的で、親しみやすいカルチャーに精通した一人の女性の姿です。

彼女の最大の趣味は、やはり「車」と「バイク」です。自身のX(旧Twitter)には、愛車である「スズキ・スイフト」との日々や、バイクに関する専門的な投稿が散見されます。「人生の後悔として思い浮かぶのは車とバイクのこと」と語るほど、その愛情は深いようです。この機械へのこだわりと、どこへでも一人で走り出す行動力は、彼女の独立心旺盛な性格を象徴していると言えるでしょう。

そしてもう一つ、意外な趣味が「アニメ鑑賞」、特に人気コンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』(うたプリ)への熱中です。市議時代から「推し活」に励む様子をSNSに投稿しており、キャラクターの誕生日を祝ったり、作品の聖地巡礼を計画したりと、そのハマりっぷりは本物です。こうしたサブカルチャーへの深い理解は、従来の保守的な政治家像とは一線を画すものであり、世代や価値観を超えて支持者を集める魅力の一つになっていたことは想像に難くありません。

車、バイク、アニメ、そして後述するロック音楽。これらの趣味に共通するのは、自らの「好き」という感情に忠実で、既存の権威や常識に縛られない自由な精神です。この精神こそが、彼女を市民活動のリーダーに押し上げ、市長選での「下剋上」を可能にした原動力だったのかもしれません。しかし、その「自由さ」が、公人として守るべきルールや説明責任という社会的な要請と衝突したとき、彼女は自らの過去という巨大な壁にぶつかってしまった。今回の騒動は、彼女の持つ強みと弱みが、表裏一体となって噴出した事件であると言えるのかもしれません。

3. 田久保眞紀市長は若い頃にバンドをやっていた?

「バイクで放浪」「異色の経歴」といったキーワードと共に、田久保市長の若い頃を彩るもう一つの鮮烈なイメージ、それが「ハードロックバンドのボーカル」という過去です。この情報は、彼女の人物像に、反骨精神と自己表現への渇望という、新たなレイヤーを加えています。ステージの上でマイクを握り、シャウトしていた若き日の彼女は、一体何を歌い、何を伝えようとしていたのでしょうか。

3-1. 学生時代のハードロックバンドボーカルだったという過去

複数のメディアが報じているプロフィール情報や、市長選立候補時のインタビューなどから、田久保市長が学生時代にハードロックバンドでボーカルを務めていたことは、ほぼ間違いない事実とされています。これは単なる噂話ではなく、彼女自身が認めている経歴の一部です。

彼女が選んだ「ハードロック」というジャンルは、非常に示唆に富んでいます。単なるポップミュージックとは一線を画し、力強いギターリフ、重厚なリズム、そしてしばしば社会や体制へのメッセージを込めた歌詞を特徴とするハードロック。その音楽性は、後に彼女が市民運動の先頭に立ち、巨大な権力と対峙する姿と見事にシンクロします。静かに現状を受け入れるのではなく、自らの声で異議を唱え、世界を変えようとするエネルギー。その萌芽は、すでに学生時代のバンド活動の中にあったのかもしれません。

現在55歳(2025年時点)の田久保市長が学生だった1980年代後半から1990年代前半は、まさに世界の音楽シーンでハードロックとヘヴィメタルが黄金時代を迎えていた時期。その熱狂の渦の中で、彼女がどのような思いでマイクを握っていたのか、想像は膨らむばかりです。

3-2. いつ、どんなバンドだったのか?その音楽性に迫る

現時点で、彼女が在籍していたバンドの具体的な名前や活動規模、オリジナル曲の有無といった詳細な情報は、残念ながら明らかにされていません。それが高校時代の文化祭レベルの活動だったのか、あるいは大学時代にライブハウスで本格的に活動していたのかも不明です。しかし、当時の音楽シーンを紐解くことで、彼女がどのようなサウンドに影響を受けていたかを推測することは可能です。

1980年代後半、世界ではBon Jovi(ボン・ジョヴィ)やGuns N’ Roses(ガンズ・アンド・ローゼズ)、Mötley Crüe(モトリー・クルー)といったLAメタル勢がチャートを席巻し、その華やかでキャッチーなハードロックは日本の若者にも絶大な人気を誇りました。一方で、Metallica(メタリカ)に代表されるような、より攻撃的で重厚なスラッシュメタルも市民権を得ていました。

日本国内に目を向ければ、LOUDNESS(ラウドネス)が世界的な成功を収め、それに続く形でVOW WOW(ヴァウ・ワウ)やEARTHSHAKER(アースシェイカー)といったバンドがシーンを牽引。そして、田久保市長が大学生だったであろう1989年には、X(後のX JAPAN)がメジャーデビューを果たし、ヴィジュアル系という新たな潮流を生み出しながら、日本のロックシーンを根底から変えていきました。「バンドやろうぜ」という雑誌が創刊され、まさに空前の「バンドブーム」が巻き起こっていた時代です。

田久保市長がシャウトしていたのは、こうした日米のバンドのコピー曲だったのか、それとも自らのメッセージを込めたオリジナル曲だったのか。もしオリジナル曲を歌っていたとすれば、その歌詞には、後の彼女の政治信条に繋がるような、社会への問題提起や、自由への渇望が込められていた可能性も考えられます。

3-3. 音楽活動が現在の政治姿勢に与えた影響とは?

一見すると、ロックバンドのボーカリストと市の首長というキャリアは、水と油のように相容れないものに見えるかもしれません。しかし、その根底に流れる精神性には、驚くほどの共通点が存在します。

まず、両者に求められるのは「フロントマン」としての資質です。バンドのボーカリストは、楽曲の世界観を体現し、観客の感情を一つにまとめ上げ、ライブ空間全体を支配するカリスマ性が求められます。一方、政治家もまた、自らのビジョンを熱く語り、聴衆(有権者)の心を掴み、支持の輪を広げていくという点で、同様の能力が必要です。田久保市長が市長選で見せた、支援者との一体感を生み出す「コール&レスポンス」を多用した演説スタイルは、まさにライブハウスで観客を煽るボーカリストの姿そのものと言えるかもしれません。

次に、表現へのこだわりです。バンドは自らのメッセージを歌詞とサウンドに乗せて世界に発信します。それは、時に社会への鋭い批評となり、時に人々の心を鼓舞する応援歌となります。政治家が政策という形で自らの理想を社会に提示する行為も、形は違えど、世界をより良くしたいという表現活動の一種と捉えることができます。

そして最も重要なのが「反骨精神」です。多くのロックミュージックは、権威や既成概念に対するカウンターカルチャーとして生まれました。田久保市長が特定の政党の後ろ盾を持たず、市民の草の根の力だけで選挙を戦い抜いた姿勢は、メジャーレーベルに頼らず、自らの足でライブハウスを回り、ファンを増やしていくインディーズバンドの生き様と重なります。

「自由奔放」と自ら語った大学時代。バイクにまたがり、ハードロックを歌い、社会のレールから外れることを恐れなかった彼女の生き方。その根底には、誰かに指図されるのではなく、自らの信じるやり方で道を切り拓きたいという、強烈なロック・スピリットがあったのではないでしょうか。その精神が、30年以上の時を経て、彼女を市長の座へと押し上げた。しかし皮肉にも、そのあまりに強すぎる「個」が、今、公人としての説明責任という社会的な要請との間で、激しい不協和音を奏でているのです。

4. 他の学歴詐称事件との比較と田久保眞紀市長ケースの特異性

政治家の学歴詐称疑惑は、残念ながら決して珍しいものではありません。過去にも多くの政治家が同様の疑惑で世間を騒がせ、その政治生命に大きな影響を受けてきました。田久保市長のケースをより深く理解するためには、これらの過去の事例と比較し、何が共通し、何が異なるのかを分析することが不可欠です。この比較を通じて、今回の騒動が持つ「特異性」が鮮明に浮かび上がってきます。

4-1. 「カイロ大卒」小池百合子都知事のケースとの比較

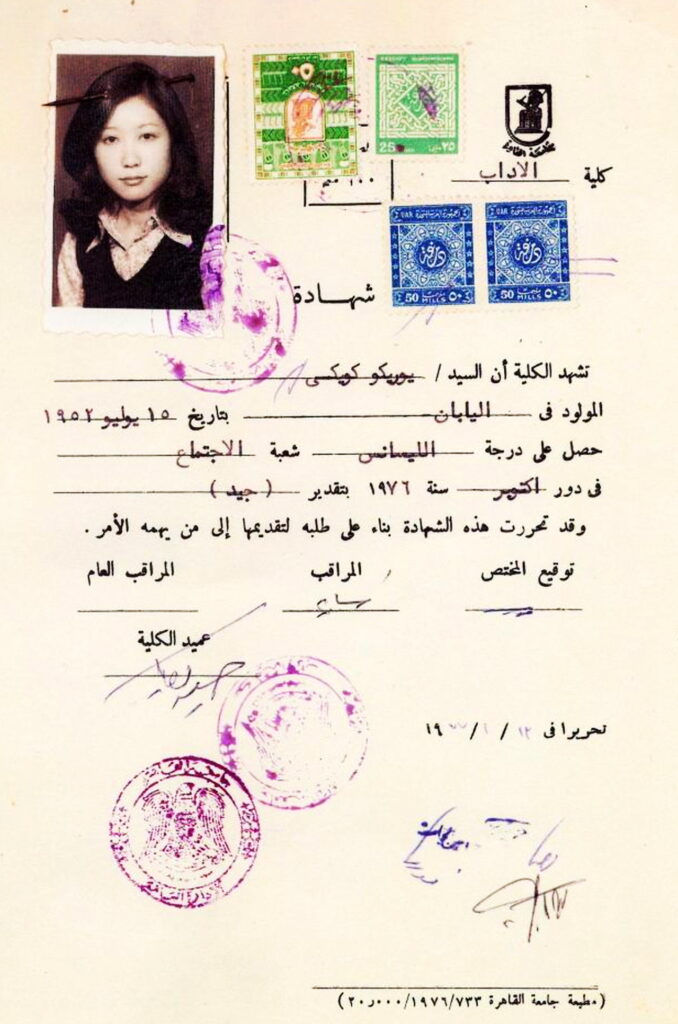

近年の学歴詐称疑惑で最も有名なのは、小池百合子・東京都知事の「カイロ大学卒業」を巡る問題でしょう。この疑惑は、都知事選のたびに蒸し返され、元側近による告発にまで発展しました。しかし、田久保市長のケースとは決定的に異なる点がいくつか存在します。

- 大学側の対応の違い:小池氏の場合、カイロ大学側が一貫して「1976年に卒業した」とする声明を出すなど、大学が卒業を認める姿勢を見せています。これにより、疑惑は「クロ」と断定できないグレーな状態が続いています。一方、田久保市長のケースでは、東洋大学側が明確に「除籍」であると回答しており、卒業していないという事実は確定しています。これは非常に大きな違いです。

- 本人の対応の違い:小池氏は、疑惑を一貫して否定し、卒業証書や証明書を公開することで反論してきました。その証書自体の信憑性が問われるなど、議論は続いていますが、少なくとも表向きは「卒業している」というスタンスを崩していません。対して田久保市長は、当初は疑惑を否定しつつも、最終的には会見で「除籍」の事実を認めました。しかし、その上で「詐称ではない」「勘違いだった」という不可解な弁明に終始した点が特異です。

- 疑惑の性質:小池氏の疑惑は、卒業の「真偽」そのものが争点です。一方、田久保市長の問題は、卒業していないという「事実」が確定した上で、なぜそれを偽っていたのか、そしてその説明責任をどう果たすのかという「公人としての資質」が問われる段階に移行しています。

このように、小池氏のケースと比較すると、田久保市長の問題は事実関係がより明確である分、その後の対応のまずさや説明の非論理性が、より一層際立つ構造になっています。

4-2. 有罪・失職した新間正次氏・古賀潤一郎氏のケース

学歴詐称が公職選挙法違反に問われ、政治家生命を絶たれた深刻な事例も存在します。これらのケースは、田久保市長が直面する法的リスクを具体的に示しています。

- 新間正次・元参議院議員のケース:1992年の参院選で「明治大学中退」と経歴を公表しましたが、実際には入学すらしていなかったことが発覚。選挙時に新聞社へ提出した略歴が「虚偽事項の公表」にあたるとされ、公職選挙法違反で有罪が確定し、議員を失職しました。この判例は、選挙公報だけでなく、報道機関向けの資料も「公表」に含まれることを示した重要な先例です。

- 古賀潤一郎・元衆議院議員のケース:2003年の衆院選で「米国ペパーダイン大学卒業」と公表しましたが、実際には単位不足で卒業していなかったことが発覚。後援会ビラや演説での発言が問題視され、刑事告発を受けて議員辞職に追い込まれました(最終的に起訴猶予処分)。

これらの事例からわかるのは、田久保市長の弁護士が主張する「選挙公報や法定ビラには記載していないから公選法違反には当たらない」という論理が、必ずしも司法の場で通用するとは限らない、ということです。田久保市長も市長選に際し、報道各社の経歴調査票に「東洋大学卒業」と記載して提出しており、これが新間氏のケースと同様に「公表」と見なされる可能性は十分にあります。専門家の間でも、若狭勝弁護士らが「公選法違反になる可能性は極めて高い」と指摘しており、今後の刑事告発の行方が注目されます。

4-3. 田久保市長のケースが持つ「特異性」とは?

過去の事例と比較して、田久保市長のケースはいくつかの点で際立った「特異性」を持っています。それが、この問題を単なる政治スキャンダルに終わらせず、多くの人々の関心を引きつけている理由と言えるでしょう。

- 「勘違い」という弁明の奇妙さ:過去の事例では、疑惑が発覚すると、多くは沈黙するか、あるいは何らかの物証を示して反論するパターンでした。しかし、「卒業したと30年以上も勘違いしていた」という弁明は前代未聞です。これが事実であれ、嘘であれ、公人としての基本的な自己管理能力に深刻な疑問符が付き、多くの人が「そんなことがあるはずがない」と感じた点に、この騒動の異様さがあります。

- 「卒業証書らしきもの」の謎:「除籍」を認めた上で、なお正体が明かされない「卒業証書らしきもの」の存在は、物語にミステリーの要素を加えています。この謎のアイテムが、疑惑をより深く、複雑なものにしています。

- 「怪文書」が発端という皮肉な展開:田久保市長が当初「卑劣な行為」と断じた匿名の告発文、いわゆる「怪文書」の内容が、結果的に真実であったという展開は、非常に皮肉です。正義の在り方や情報の発信源について、人々に多様な問いを投げかけています。

- SNS時代の拡散力:会見での涙や不可解な言動は、瞬く間にSNSで切り取られ、拡散・パロディ化されました。これにより、問題は政治に関心の薄い層にまで広がり、一種の「エンターテインメント」として消費される側面も生まれています。これも現代ならではの現象と言えるでしょう。

これらの特異な要素が複雑に絡み合い、田久保市長の学歴問題は、単なる一地方政治家のスキャンダルを超えて、嘘と真実、公と私、責任と弁明といった、普遍的なテーマを内包する社会的な事象となっているのです。

5. まとめ:田久保市長の若い頃と学歴問題の真相

2025年夏、日本中を駆け巡った静岡県伊東市・田久保眞紀市長の学歴詐称疑惑。その根源を探る旅は、彼女の「若い頃」の異色の経歴と、独特のパーソナリティに行き着きました。バイクにまたがり「自由奔放」に生きた大学時代、ロックを歌い自己を表現した青春、そして市民と共に権力と戦った活動家としての日々。その全てが、良くも悪くも現在の彼女を形作っていることが、今回の取材で明らかになりました。この記事の最後に、複雑に絡み合った情報を整理し、今後の展望を考察します。

- 田久保眞紀市長の異色の経歴と若い頃

10代での父との死別、伊東市への移住という経験を経て、東洋大学法学部に進学。しかし、学業よりもバイクで日本中を旅するような「自由奔放」な生活を送り、結果的に「除籍」処分となっていました。その後、バイク便ライダー、広告代理店経営、伊豆高原でのカフェオーナーといった多彩な職業を経験。この現場での叩き上げの経験が、後の市民運動、そして市長としての彼女の原点となっています。 - 知人証言で覆された「勘違い」の主張

10年来の知人からは「以前から卒業していないと本人から聞いていた」「話を盛る癖があった」という、市長の会見内容と真っ向から対立する証言が飛び出しました。これにより、「卒業したと勘違いしていた」という市長の主張の信憑性は大きく揺らぎ、意図的に経歴を偽っていた可能性が濃厚となっています。 - 学生時代のバンド活動と人物像

学生時代にハードロックバンドのボーカルを務めていたという過去は、彼女の反骨精神と自己表現への強い欲求を物語っています。その音楽活動で培われたであろう、聴衆を巻き込む力や、既存の枠に囚われない姿勢は、彼女の政治家としての強みでもありました。しかし、その「自由さ」が、公人としての説明責任を軽んじる姿勢という弱点にも繋がったのかもしれません。 - 深刻化する法的・政治的責任

過去の判例に照らせば、報道機関への経歴提出も「公表」と見なされ、公職選挙法違反に問われる可能性は否定できません。さらに、議会に提示した「卒業証書らしきもの」の存在は、私文書偽造という、より深刻な法的問題に発展するリスクをはらんでいます。伊東市議会は既に、辞職勧告決議案と百条委員会の設置を可決する方針を固めており、市民による刑事告発も準備されるなど、政治的・法的な包囲網は着実に狭まっています。

コメント