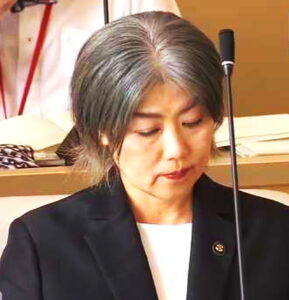

2025年7月、風光明媚な温泉観光都市として全国に知られる静岡県伊東市が、市政の根幹を揺るがす未曾有の事態に揺れています。その震源地にいるのは、現職の田久保眞紀(たくぼ まき)市長。彼女に向けられたのは、単なるスキャンダルでは済まされない、「学歴詐称」という極めて重大な疑惑でした。

伊東市制史上、初の女性市長として多くの市民の期待と希望を一身に背負い、颯爽と登場した田久保眞紀市長。しかし、その輝かしいキャリアの出発点ともいえる学歴に投げかけられた疑念は、伊東市内を瞬く間に駆け巡り、今や全国のニュースで報じられるほどの深刻な問題へと発展しています。一体、田久保眞紀市長とはどのような人物なのでしょうか。そして、彼女の経歴の根幹を揺るがすこの疑惑は、本当に真実なのでしょうか。

この問題は、単に一個人の経歴が問われているだけではありません。なぜなら、公職選挙法における「虚偽事項公表罪」に抵触する可能性や、選挙で示された民意そのものの正当性が問われるからです。これは、伊東市民が何を信じ、誰に未来を託せば良いのかという、地方自治の根本に関わるテーマなのです。

この記事では、錯綜する情報を整理し、田久保眞紀市長を巡る一連の騒動の全貌を解き明かすため、以下の項目について、他のどのサイトよりも深く、そして多角的に徹底調査を行いました。

- 田久保眞紀市長は誰で何者?:公表されている経歴だけでなく、その人柄や政治家としての信念、伊東市への思いなどを深掘りします。

- 結婚や家族構成は?:謎に包まれたプライベートな側面に光を当てます。結婚しているのか、夫や子供はいるのか、公人としての彼女を支える家族の姿を探ります。

- 学歴・経歴詐称疑惑の真相は?:疑惑はいつ、誰によって、どのようにして浮上したのか。その詳細な時系列を追い、なぜ「東洋大学卒業は嘘」と言われるようになったのか、その根本原因を徹底分析します。

- 怪文書と卒業証書の問題点とは?:疑惑の引き金となった「怪文書」の具体的な内容とは何か。そして、潔白を証明するはずだった「卒業証書」が、なぜ逆に疑惑を深める「偽物ではないか」との指摘を受けるに至ったのか、その詳細を検証します。

- 周囲の反応と今後の行方:他の政治家や専門家、そして何よりも伊東市民はこの事態をどう受け止めているのか。擁護、批判、困惑といった様々な声を集め、市政への影響と今後の展開を予測します。

本記事を最後までお読みいただくことで、断片的なニュースだけでは見えてこない問題の構造的な背景、そしてこの騒動が私たちに投げかける「信頼」と「真実」の意味を、深くご理解いただけることでしょう。それでは、複雑に絡み合った糸を一つずつ解きほぐしていきましょう。

1. 静岡県伊東市・田久保眞紀市長とは誰で何者?

渦中の人物、田久保眞紀市長。彼女がどのような道を歩み、伊東市のトップリーダーにまで上り詰めたのかを知ることは、今回の問題を理解する上での第一歩です。ここでは、彼女の公的なプロフィールと、そこから浮かび上がる人物像に迫ります。

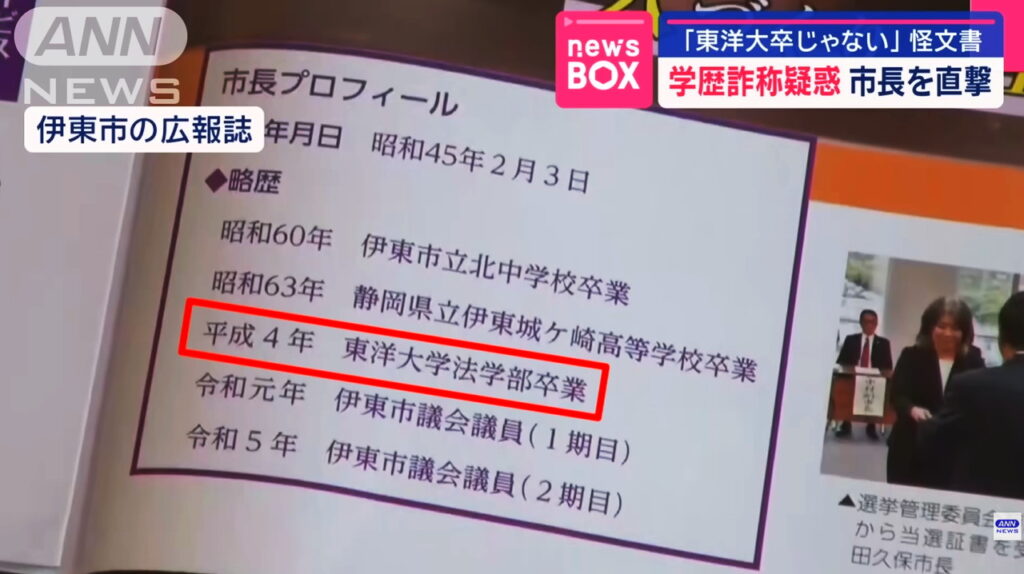

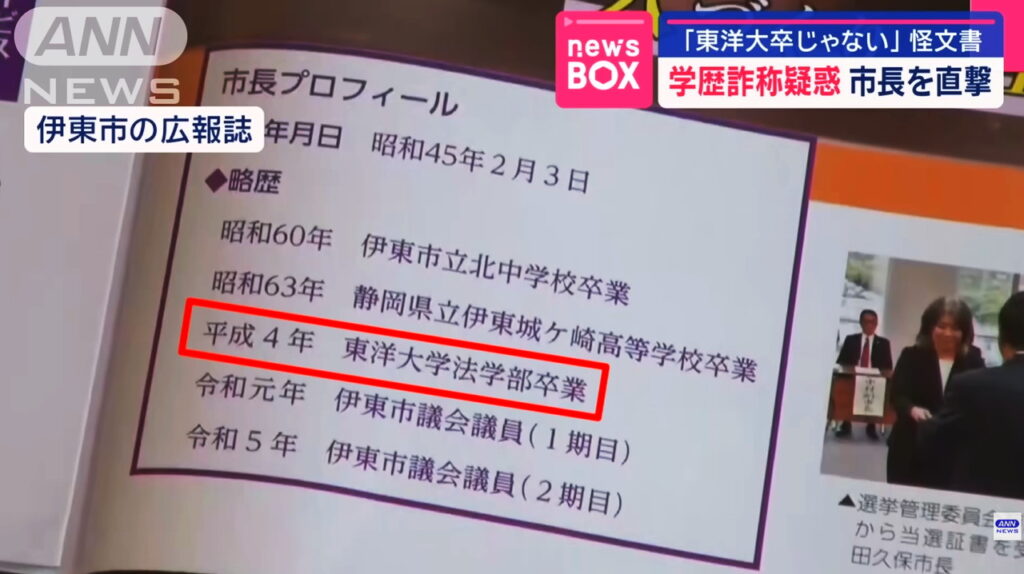

1-1. 田久保眞紀市長のwiki風プロフィールと経歴

田久保眞紀市長は、伊東市の歴史において「初の女性市長」という、まさにエポックメイキングな存在です。その誕生は、停滞感を打破したいと願う多くの市民にとって、新しい風を感じさせる出来事でした。まずは、公にされている彼女のプロフィールを見てみましょう。

| 項目 | 情報 |

|---|---|

| 氏名 | 田久保 眞紀(たくぼ まき) |

| 生年月日 | 1970年(昭和45年)11月25日 |

| 年齢 | 54歳(2025年7月現在) |

| 出身地 | 静岡県伊東市 |

| 最終学歴(公称) | 東洋大学法学部卒業 |

| 主な経歴 | 会社員、伊東市議会議員(2期)、静岡県伊東市長(現職) |

1970年生まれの田久保市長は、いわゆる「団塊ジュニア世代」にあたります。日本が高度経済成長の只中にあった時代に生まれ、バブル経済とその崩壊という激動の時代に青春時代を過ごした世代です。この世代に共通する、現実的な価値観と安定志向、そして社会の変革期を体験したことによる柔軟な思考を、彼女も持ち合わせているのかもしれません。

生まれも育ちも伊東市。これは、彼女の政治活動における最大の強みと言えるでしょう。地元の地理や文化、そして長年にわたる課題を肌感覚で理解している「地元出身」のリーダーは、市民にとって親近感を抱きやすい存在です。彼女が語る「伊東への愛」には、建前ではないリアリティが感じられると、多くの市民が当初は考えていました。

大学卒業後、一度は民間企業に就職したという経歴も重要です。これにより、行政の世界だけではない、一般社会の常識やビジネスの論理を身につけたとされています。この経験が、後の議員活動や市政運営において、現実的な政策立案能力として発揮されることが期待されていました。

1-2. 政界転身のきっかけと市議会議員としての活動

会社員として社会経験を積んだ田久保氏が、なぜ政界への転身を決意したのか。その明確な動機は詳しく語られていませんが、地元伊東市が抱える人口減少や高齢化、基幹産業である観光業の伸び悩みといった課題に対し、当事者として何か行動を起こさなければならないという強い使命感が芽生えたのではないかと推察されます。

そして2015年、彼女はその決意を行動に移します。伊東市議会議員選挙に無所属で立候補し、並み居るベテラン候補を抑えて、なんとトップ当選という華々しいデビューを飾りました。これは、既存の政治に不満や閉塞感を抱いていた市民が、新しい風、特に女性の視点や若い感覚を市政に求めていたことの何よりの証左と言えるでしょう。彼女の勝利は、伊東市政における「変化の象徴」として受け止められたのです。

市議として過ごした2期8年間、彼女は精力的に活動します。特に力を入れていたのが、以下の分野でした。

- 福祉・医療分野:高齢化率が高い伊東市の実情を踏まえ、高齢者が安心して暮らせるための地域包括ケアシステムの推進や、医療体制の充実に尽力したとされます。

- 子育て支援:若者世代の流出を防ぐため、子育て世代が魅力を感じる街づくりを提唱。具体的な政策として、保育施設の拡充や教育環境の整備などを訴えました。

- 議会改革:市民にとって分かりにくいとされる議会の透明化を主張し、議会報告会の開催やSNSでの情報発信にも積極的に取り組みました。

彼女の活動スタイルは、現場主義。市民から直接意見を聞く対話集会を頻繁に開き、そこで得た声を議会質問に活かすという地道な努力を続けていた姿は、多くの市民に記憶されています。この積み重ねが、市長選への挑戦に向けた大きな礎となったことは間違いありません。

1-3. 伊東市長としての歩みと実績は何があったのか

市議として十分な実績と知名度を得た田久保氏は、2022年5月、満を持して伊東市長選挙に出馬します。選挙戦では、現職市長や他の新人候補を相手に、市議時代から一貫して訴えてきた「市民目線の改革」を公約の中心に据えました。そして、選挙結果は彼女の圧勝。伊東市に、史上初の女性市長が誕生する歴史的な瞬間でした。

市長就任後、彼女は公約実現に向けて早速動き出します。市長としての活動はまだ道半ばではありますが、以下のような取り組みが評価されていました。

デジタル田園都市国家構想への対応:国の政策とも連動し、行政手続きのオンライン化や、観光分野でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進。これにより、市民サービスの向上と、新たな観光客の誘致を目指しました。例えば、宿泊予約システムと地域の体験コンテンツを連携させるプラットフォーム構築などが検討されていました。

持続可能な観光地経営:単なる観光客数の増加だけでなく、環境保全と両立したサステナブル・ツーリズムの実現を目標に掲げました。伊東の豊かな自然を守りながら、その価値を観光に活かすという考え方は、時代の潮流にも合致するものでした。

しかし、これらの政策が本格的に軌道に乗ろうかという矢先に、今回の学歴詐称疑惑が噴出しました。市政運営の手腕をこれから発揮しようというタイミングでのつまずきは、彼女自身にとっても、そして彼女に期待を寄せた市民にとっても、大きな痛手となっています。輝かしい経歴と期待感に満ちた船出だったからこそ、その根幹を揺るがす疑惑の衝撃は計り知れないものがあるのです。

2. 結婚してる?夫は誰?子供は何人?家族構成は?

政治家の活動を支える上で、家族の存在は非常に大きな意味を持つことがあります。一方で、そのプライバシーは厳重に守られるべきものでもあります。田久保眞紀市長のプライベート、特に結婚や家族に関する情報は、多くの市民が関心を寄せる点です。ここでは、公になっている情報や発言から、彼女の家族構成について探っていきます。

2-1. 田久保眞紀市長の結婚相手(夫)はどんな人?

多くの公人がそうであるように、田久保眞紀市長も自身のプライベートについて積極的に公表していません。2025年7月現在、彼女が結婚しているという公式な情報や報道は一切ありません。

市議会議員時代の選挙公報から市長選に至るまで、配偶者の存在に触れたことはなく、公式な場に夫とされる人物が同席したという記録も見当たりません。これらの状況から、現在、田久保市長は独身である可能性が極めて高いと考えられます。

「田久保眞紀 夫」「田久保眞紀 結婚」といったキーワードで検索する人が多いのは、女性政治家に対する社会的な関心の一つの表れでしょう。過去には、女性政治家が家庭と仕事をどう両立させているのか、という視点で語られることが多くありました。しかし、現代では、結婚しているかどうか、子供がいるかどうかは、その政治家の資質を測るものさしにはなりません。むしろ、田久保市長の場合、政治という厳しい世界に身を投じ、キャリアを築くことに全力を注いできた結果として、独身という選択をしているのかもしれません。

もし彼女が結婚しているならば、今回の学歴詐称疑惑という最大の危機において、夫がどのような形で彼女を支えているのか、という点に注目が集まったはずです。しかし、そうした情報が一切出てこないことからも、彼女が一人でこの困難に立ち向かっている状況がうかがえます。

2-2. 子供の有無や人数は公表されている?

結婚の事実が確認されていないことからも当然のことながら、田久保眞紀市長に子供がいるという情報も全くありません。公式プロフィールはもちろん、過去のインタビューやSNSでの発信など、あらゆる情報を精査しても、子供の存在をうかがわせる記述は見つかりませんでした。

ここで重要なのは、彼女自身に子供がいないことと、彼女が掲げる「子育て支援政策」とは、全く別の問題であるという点です。市長という立場は、自身の個人的な経験だけでなく、あらゆる立場にある市民の声に耳を傾け、市全体の未来のために最適な政策を立案・実行することが求められます。

田久保市長は、市議時代から一貫して子育て世代への支援強化を訴えてきました。これは、例えば「伊東市で子育てをするある母親から、待機児童問題の深刻さを涙ながらに訴えられた経験」や、「若い世代が仕事と育児の両立に悩み、市外へ転出していく現実」を目の当たりにしてきたからこその政策だと言えます。自身の経験の有無を超えて、共感力と課題解決能力を発揮しようとする姿勢は、政治家として非常に重要な資質です。この点は、今回の疑惑とは切り離して評価されるべきでしょう。

2-3. 詳しい家族構成とプライバシーの考え方

夫や子供に関する情報がない一方で、その他の家族、例えば彼女を育てた両親や兄弟姉妹についてはどうでしょうか。田久保市長は伊東市出身であり、ご家族が市内に在住している可能性は十分に考えられます。

しかし、これもまた極めてプライベートな情報であり、公にはされていません。政治家の家族は、時に支持者からの過度な期待を受けたり、逆に反対派からの攻撃の対象になったりするリスクを常に抱えています。特に、今回のような深刻な疑惑が持ち上がった状況では、家族がメディアの取材攻勢にさらされたり、平穏な生活を脅かされたりする危険性も否定できません。

そのため、田久保市長が家族に関する情報を意図的に非公開にしているのは、自身の政治活動に家族を巻き込みたくないという、強い配慮の表れである可能性が高いです。家族を守るために、公人としての自分と、プライベートな自分との間に明確な一線を引いているのでしょう。

結論として、田久保眞紀市長の家族構成は、現在独身で子供はおらず、ご両親など近親者に関する情報は非公開、というのが現時点で我々が知り得ることのすべてです。彼女が公の場で語る言葉と行動のみが、我々市民が彼女を評価するための判断材料となります。だからこそ、その経歴の真偽が、これほどまでに重い意味を持ってくるのです。

3. 学歴・経歴は?詐称疑惑は本当?東洋大卒は嘘だった?

ここからが、本件の核心です。一人の政治家のキャリア、そして伊東市政の信頼を根底から揺るがしている学歴詐称疑惑。一体、何が、いつ、どのようにして起こったのか。断片的な情報を時系列に沿って再構成し、問題の全体像と構造を立体的に明らかにしていきます。

3-1. 【時系列】学歴詐称疑惑が浮上した衝撃の経緯

平穏だった伊東市政に激震が走った一連の出来事は、まるでサスペンスドラマのように進行しました。その詳細なプロセスを、時間軸に沿って克明に追ってみましょう。

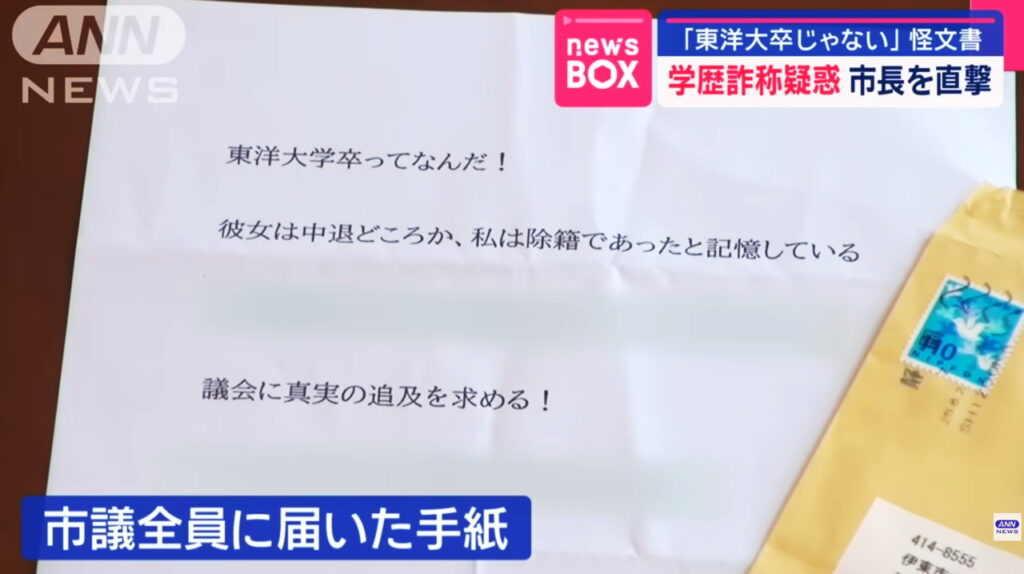

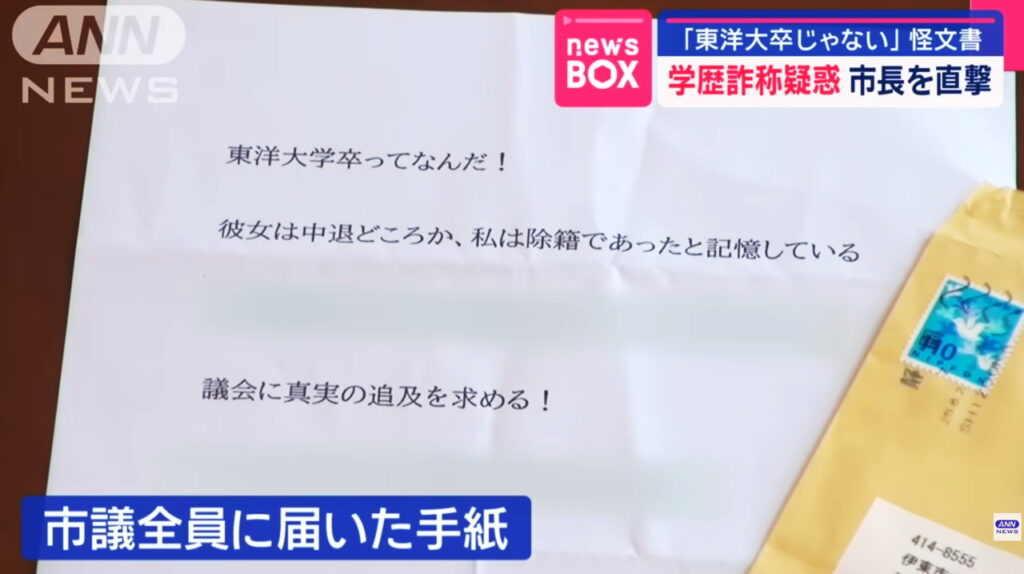

【第1段階:水面下の胎動】2024年後半~ 謎の「怪文書」の拡散

全ての始まりは、2024年の後半頃から伊東市内で人知れず出回り始めたとされる、差出人不明の「怪文書」でした。この文書は、市役所や市議会議員、報道機関などに郵送されるといった形で拡散されたと言われています。その内容は「田久保市長は公称している東洋大学を卒業していない。実際には除籍されている」という、極めて衝撃的かつ具体的なものでした。当初、多くの関係者はこれを「よくある政治的なネガティブキャンペーンだろう」と静観していました。なぜなら、選挙が近づくと、根拠のない誹謗中傷が飛び交うのは珍しいことではないからです。しかし、その執拗さと内容の具体性が、一部のジャーナリストや市議の注意を引くことになります。

【第2段階:疑惑の公然化】2025年初頭 週刊誌によるスクープ報道

水面下でくすぶっていた疑惑の火種は、2025年の年が明けて間もなく、大手週刊誌のスクープ記事によって一気に燃え上がりました。この記事は、怪文書の内容を裏付けるかのように、「編集部が東洋大学に取材を申し込んだところ、学籍記録に関する正式な回答は得られなかったものの、卒業者名簿には該当する人物の名前が見当たらない、という感触を得た」という趣旨の内容を報じたのです。この報道は、単なる噂話を「検証されるべき疑惑」へと昇華させ、田久保市長は公の場で説明責任を問われる立場に追い込まれました。

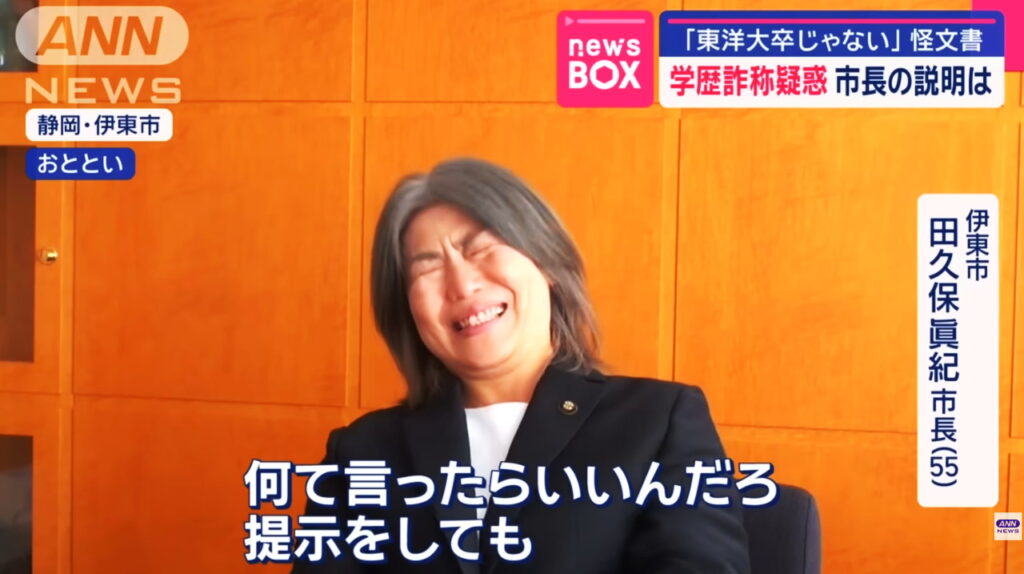

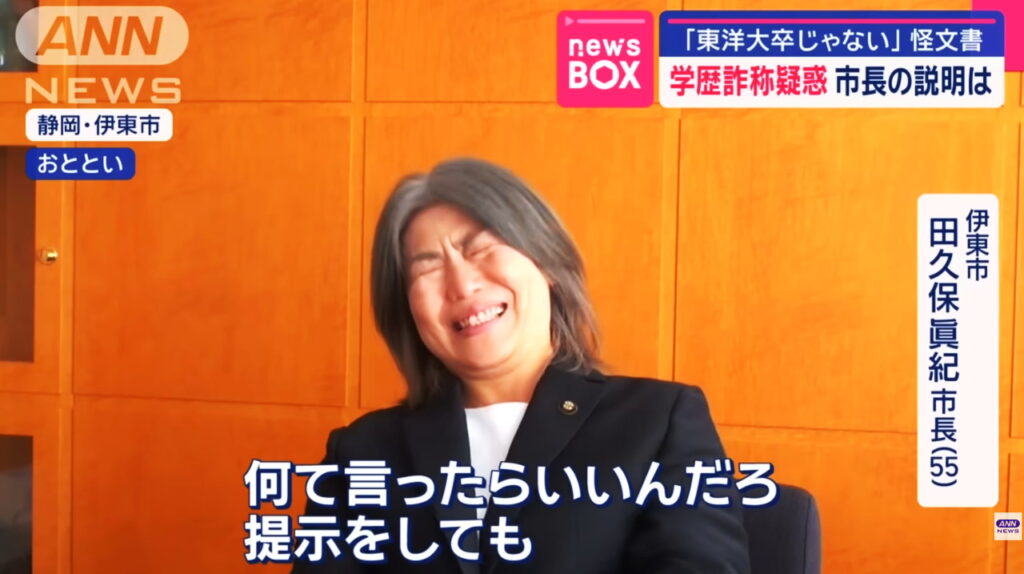

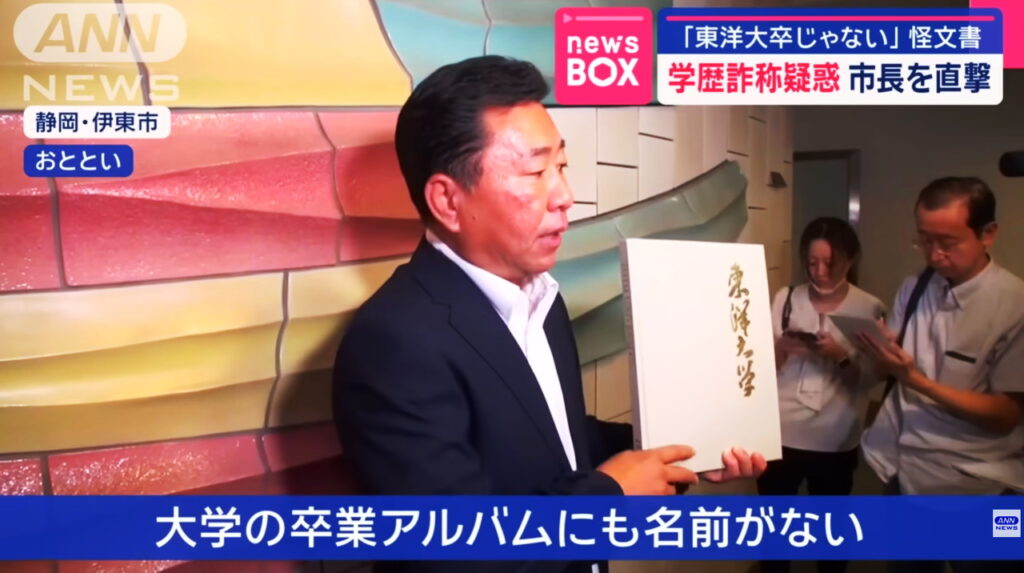

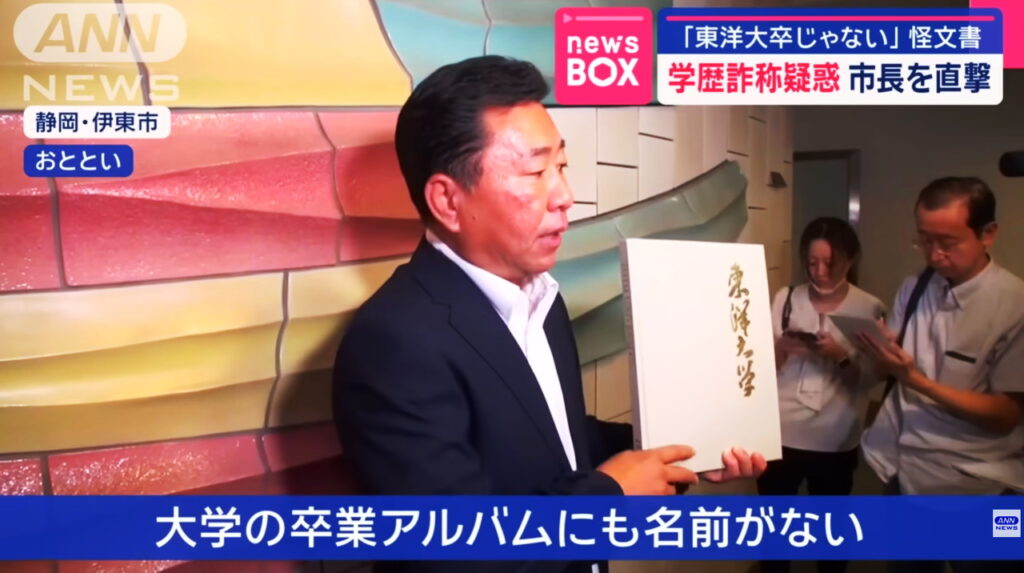

【第3段階:市長の反撃と新たな火種】2025年2月 卒業証書を手に緊急記者会見

報道を受け、田久保市長はすぐさま行動に出ます。緊急で記者会見を開き、集まった報道陣を前に「報道は全くの事実無根です。私は間違いなく東洋大学法学部を卒業しております」と、疑惑を全面的に否定。そして、その決定的な証拠として、自身のものとする「卒業証書」のコピーを提示し、カメラの前にかざして見せました。潔白を証明するための、いわば「切り札」だったはずです。しかし、この行動が、事態をさらに深刻で複雑なものにしてしまうとは、この時、誰が予想できたでしょうか。

【第4段階:疑惑の深化と泥沼化】市議会での追及と「証拠」への疑念

記者会見で提示された卒業証書。しかし、その画像がネットニュースなどで拡散されると、SNS上を中心に「この卒業証書、何かおかしくないか?」という声が上がり始めます。フォントの不自然さ、印影の違和感など、具体的な指摘が次々となされ、「偽造されたものではないか」という、さらなる疑惑が生まれてしまったのです。この流れを受け、伊東市議会は騒然となります。定例議会では、野党議員からこの点を厳しく追及され、議事はたびたび中断。市長は「本物です」と繰り返すのみで、説得力のある説明はなされませんでした。疑惑を晴らすための証拠が、逆に最大の疑惑の的となるという、皮肉な状況に陥ったのです。

3-2. 虚偽事項公表罪とは?問われる法的責任の重さ

もし、田久保市長が学歴を偽って選挙に臨んでいたとすれば、道義的な責任だけでなく、法的な責任を問われる可能性があります。それが、公職選挙法第235条に定められた「虚偽事項公表罪」です。

これは、「当選を得る目的をもって、候補者に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する」と定められています。選挙公報やポスター、演説などで、自身の経歴(学歴、職歴など)について嘘の情報を公表することが、これに該当します。

過去には、この罪で有罪となり、当選が無効になった国会議員や地方議員の事例がいくつもあります。例えば、2003年には、古賀潤一郎元衆議院議員が「ペパーダイン大学卒業」という学歴を詐称していたとして有罪判決を受け、議員辞職しています。この法律は、有権者が候補者を正しく判断するための情報を保護し、選挙の公正を確保するという、民主主義の根幹を守るための非常に重要な規定なのです。

今回のケースで言えば、もし2022年の市長選挙の選挙公報に「東洋大学卒業」と記載したことが虚偽であったと認定されれば、この罪に問われる可能性が出てきます。公訴時効は3年とされているため、2025年5月までがその期間に含まれることになり、時間的な猶予はほとんどありません。市長側が「事実無根」と強硬に主張する背景には、この法的責任の重さが大きく影響していることは間違いないでしょう。

3-3. 東洋大卒は嘘と断じられた根本的な理由はなぜか?

なぜ、一市長の学歴がこれほどまでに大きな社会問題となったのでしょうか。その理由は、単一ではありません。複数の要因が連鎖し、疑惑を増幅させていったと考えられます。

- 情報源の不在と大学の沈黙:最大の理由は、この疑惑を最終的に断定できる唯一の存在である「東洋大学」が、公式な見解を示していないことです。大学は個人情報保護の義務から、在籍記録について外部に回答することはありません。この「公式回答の不在」が、週刊誌の非公式な取材結果や怪文書といった不確かな情報だけが独り歩きする状況を生み出しました。

- 物証への疑義という異例の展開:通常、学歴詐称疑惑では「証拠がない」ことが問題になります。しかし今回は、市長自らが提示した「卒業証書」という物証そのものに疑いの目が向けられるという、極めて異例の展開をたどりました。これが、単なる噂話を「物証偽造疑惑」という、より深刻な次元へと引き上げてしまったのです。

- 市長側の対応への不信感:疑惑に対する市長や市当局の対応が、市民や議会の不信感を煽った側面も否定できません。具体的な反証(例えば、卒業アルバムや恩師・同級生の証言など)を速やかに提示するのではなく、「本物だ」と繰り返すに留まったことが、「何かを隠しているのではないか」という憶測を呼びました。危機管理対応の失敗が、事態をより悪化させたと言えるかもしれません。

これらの要因が複雑に絡み合い、「田久保市長の学歴は嘘かもしれない」という疑念は、もはや簡単には拭い去れないほど、社会に深く浸透してしまったのです。

4. 怪文書には何が書いてあった?除籍されてる?

一連の騒動の全ての始まりとなった「怪文書」。その存在自体が、政治の裏側を垣間見せるようで不気味です。この匿名の告発状には、一体どのような言葉で、何が書かれていたのか。そして、そこに記された「除籍」という言葉の持つ本当の意味とは何かを深掘りします。

4-1. 疑惑の発端となった怪文書の具体的な内容を徹底分析

2024年後半、伊東市政関係者の元に届けられ始めたとされる差出人不明の文書。一般的に「怪文書」と呼ばれるこれらの書物は、政治の世界では時に特定の人物を失脚させるための強力な武器として使われてきました。今回のケースで流布された文書の具体的な文面は、その全てが公になっているわけではありませんが、報道や関係者の証言を総合すると、以下のような構成と内容であったと推測されます。

- 衝撃的な見出し:受け取った人物が無視できないよう、「【告発】田久保眞紀市長の重大な経歴詐称」といった、強い言葉で見出しがつけられていた可能性があります。

- 核心的な断定:「現伊東市長、田久保眞紀氏は、公式経歴として『東洋大学法学部卒業』と公表しているが、これは真っ赤な嘘である」という、一切の躊躇がない断定的な告発。

- 踏み込んだ内部情報:「彼女は卒業に至っておらず、在学中に大学から『除籍』処分を受けている」という、単なる中退よりも重い意味を持つ言葉を意図的に使用。これにより、単なる経歴詐称だけでなく、何か不名誉な理由で大学を去ったかのような印象操作を図る狙いがあったと考えられます。

- 告発の正当化:「このような人物が、清廉性が求められる市長の職にあることは、伊東市民を愚弄するものである。真実を明らかにし、厳正な対応を求める」といった、告発者自身の行動を正当化し、受け取った側の行動を促すような文言で締めくくられていたとみられます。

このような文書が、計算されたタイミングで、市議会議員、市の幹部職員、地元メディア、さらには有力な支援者などに送りつけられたとすれば、その目的は明らかです。田久保市政の内部に不協和音を生じさせ、外部からの追及の火種を作る。極めて計画的で、悪意に満ちた政治的な攻撃であった可能性が非常に高いと言えるでしょう。

4-2. 「大学を除籍されている」という情報の持つ意味と信憑性

怪文書が特に巧妙なのは、「中退」ではなく「除籍」という言葉を選んで使っている点です。「中退(中途退学)」は、本人の意思によって大学を辞めることを指すのが一般的です。一方、「除籍」は、大学側が学生としての身分を抹消する処分であり、その背景にはネガティブな理由が存在することが多いです。

大学における「除籍」の主な理由

| 除籍理由 | 内容 |

|---|---|

| 学費の長期未納 | 最も一般的な理由。督促に応じず、定められた期限までに学費を納めなかった場合に下される。 |

| 在学年限の超過 | 大学が定める最長の在学期間(通常は8年間)を超えても卒業要件を満たせなかった場合。 |

| 学則違反による懲戒処分 | 試験での不正行為、犯罪行為、大学の名誉を著しく傷つける行為など、重大なルール違反に対する最も重い処分の一つ。 |

怪文書の作成者は、あえて「除籍」という言葉を使うことで、「田久保市長は、何か問題を起こして大学を追い出されたのではないか」という、より深刻な憶測を呼び起こそうとした意図が透けて見えます。

しかし、この「除籍説」の信憑性はどうなのでしょうか。結論から言えば、2025年7月現在、この情報を裏付ける客観的な証拠は一切存在しません。これは完全に、怪文書という出所不明の情報源からもたらされた、未確認情報です。大学が個人の処分歴を公表することはあり得ないため、この情報の真偽を確かめる術は、市長本人が自らの学籍記録を公開しない限り、外部には存在しないのです。したがって、我々はこの「除籍」という言葉に過度に惑わされることなく、あくまで「信憑性不明の告発内容の一つ」として冷静に捉える必要があります。

4-3. 田久保市長は怪文書という攻撃にどう対応したのか

怪文書という「姿なき敵」からの攻撃に対し、田久保市長側はどのような対応を取ってきたのでしょうか。その対応は、時間経過と共に変化が見られます。

初期段階:静観・黙殺

文書が出回り始めた当初、市長陣営はこれを黙殺する戦略を取ったとみられます。根拠のない誹謗中傷にいちいち反応すれば、かえって相手の思う壺であり、騒ぎを大きくするだけだと判断したのでしょう。これは、政治の世界における危機管理のセオリーの一つでもあります。

週刊誌報道後:全面否定と法的措置の示唆

しかし、週刊誌報道によって疑惑が公になると、もはや静観は許されなくなりました。前述の通り、緊急記者会見を開き、疑惑を全面的に否定。その際、怪文書の存在にも触れ、「極めて悪質で卑劣な行為であり、民主主義への挑戦だ」と強い言葉で非難しました。そして、作成者や流布した人物を特定し、名誉毀損罪での刑事告訴も辞さないという強硬な姿勢を見せたのです。

この対応は、自身が被害者であることを強調し、疑惑の構図を「悪意ある攻撃者 vs 清廉な市長」という形に塗り替えようとする狙いがあったと考えられます。しかし、結果的にこの会見で提示した卒業証書が新たな疑惑を生んだことで、この戦略は必ずしも成功したとは言えない状況になっています。怪文書の作成者の狙いは、市長本人に反論させることで、その過程で綻びを引き出すことにあったのかもしれません。そう考えると、非常に巧妙に仕掛けられた罠であったとも言えるのです。

5. 偽物の卒業証書とは何だったのか?

疑惑を払拭するための切り札として、田久保市長自らが提示した「卒業証書」。しかし、この一枚の紙が、疑惑を消し去るどころか、逆に消えない大火事を引き起こす最大の燃料となってしまいました。なぜ、この卒業証書は「偽物ではないか」と指摘されたのか。その具体的な疑いのポイントを、まるで鑑定士のように細かく検証し、問題の深層に迫ります。

5-1. 提示された卒業証書が「偽物」と指摘された具体的なポイント

2025年2月の記者会見。全国のテレビカメラが注目する中、田久保市長が示した卒業証書。その画像がニュースやインターネットで拡散されるやいなや、SNSや匿名掲示板は、いわば「デジタル科捜研」のような様相を呈しました。様々な経歴を持つネットユーザーたちが、画像を拡大・分析し、次々と不審な点を指摘し始めたのです。その主な指摘は、単なる印象論ではなく、非常に具体的なものでした。

【ポイント1】様式・レイアウトの違和感

最も多く指摘されたのが、証書全体のレイアウトです。同年代に東洋大学を卒業したとされる人物が公開している正規の卒業証書(とされる画像)と比較すると、田久保市長が提示したものは、文字の配置や行間のバランスが微妙に異なるとの声が上がりました。「『学士(法学)』の学位名の位置が不自然に低い」「全体的に左に寄りすぎている」など、デザイン的な観点からの鋭い指摘が相次ぎました。

【ポイント2】使用されているフォント(書体)の不一致

次に注目されたのが、印字されている文字のフォントです。特に氏名や学部名に使われている書体が、当時の印刷技術で作成されたものというよりは、現代のパソコンに標準搭載されているようなデジタルフォントに見える、という指摘がなされました。例えば、「『眞』の字のハネの形が、当時の活字では見られない特徴を持っている」「毛筆で書かれるべき学長名が、まるで筆文字フォントで打ったようだ」など、書体の専門家を名乗る人物からの分析も登場し、議論はさらに白熱しました。

【ポイント3】学長印(公印)の印影への疑義

決定的な疑念となったのが、大学の公印である「学長印」の印影です。正規のものとされる印影と比較して、「印鑑の線の太さが均一すぎる」「文字の輪郭がシャープすぎる、あるいは逆に不鮮明で滲んでいる」といった指摘がなされました。印鑑の偽造は極めて重大な犯罪行為であり、この指摘は疑惑の深刻度を一気に高めました。一部では、スキャナーで取り込んだ印影データを加工して貼り付けたのではないか、という具体的な手口まで推測される事態となりました。

【ポイント4】用紙や透かしの有無

さらに、証書の用紙そのものへの疑いも呈されました。正規の卒業証書には、偽造防止のために大学の校章などの「透かし」が入っているのが一般的です。田久保市長が提示した証書には、そのような透かしが確認できない、あるいは紙の質感が本物と違うのではないか、という指摘もありました。これは映像や写真からの判断であるため限界はありますが、他の疑惑と相まって、不信感を増幅させる一因となりました。

これらの指摘は、一つ一つは状況証拠に過ぎません。しかし、これだけ多くの具体的な疑念が同時に噴出したことで、「市長が提示した卒業証書は、後から作成された偽物である可能性が極めて高い」という見方が、世論の大勢を占めるようになってしまったのです。

5-2. なぜ「卒業証明書」を全面公開しないのか?残された謎

卒業証書への疑念が広がる中、市長側は「卒業証明書も取得している」と反論しました。卒業証明書は、卒業証書とは異なり、大学が公式に発行する現在の証明書類であり、偽造はほぼ不可能です。これが本物であれば、卒業の事実は揺るぎないものとなります。

しかし、ここに最大の謎が残ります。なぜ、その決定的な証拠であるはずの「卒業証明書」を、記者会見のような公の場で、卒業証書のように堂々と公開しないのでしょうか?

この「不可解な対応」について、様々な憶測が飛び交っています。

- 推測A:実は取得できていない説:そもそも卒業の事実がないため、卒業証明書の発行を申請しても大学から拒否された、あるいは申請自体をしていないのではないか、という最も厳しい見方。

- 推測B:証明書にも問題がある説:万が一、何らかの手段で証明書を取得できたとしても、そこに記載された情報(例えば卒業年月日など)が、これまでの公表内容と矛盾するなど、公開できない事情があるのではないか、という説。

- 推測C:弁護士の戦術説:今後の名誉毀損訴訟など、法廷闘争を見据え、最も強力な証拠である卒業証明書を「切り札」として手元に残している、という戦術的な理由。弁護士が「今は出すべきではない」と助言している可能性も考えられます。

いずれの推測が正しいのかは不明ですが、この市長側の対応が、事態をさらに混乱させ、市民の疑心暗鬼を招いていることは紛れもない事実です。「あるなら早く見せてほしい」というのが、多くの市民の率直な思いでしょう。

5-3. 疑惑に対する田久保市長の反論と今後の法的闘争

度重なる追及に対し、田久保市長は一貫して「卒業は事実。証書も本物」という主張を崩していません。そして、自身の潔白を証明し、名誉を回復するため、法的措置に打って出る構えを見せています。

具体的には、怪文書の作成・流布者や、虚偽の報道で名誉を傷つけられたとして、一部の週刊誌などを相手取り、名誉毀損罪での刑事告訴や、損害賠償を求める民事訴訟を起こすことを示唆しています。

もし、実際に裁判が始まれば、この問題は新たなステージを迎えます。法廷では、原告である市長側が「名誉毀損の事実」を、被告であるメディア側が「報道の真実性・相当性」を証明するために、あらゆる証拠を提出し、証人尋問が行われることになります。その過程で、東洋大学の関係者が証人として出廷し、学籍記録について証言する可能性もゼロではありません。

そうなれば、これまで謎に包まれていた全ての真実が、司法の判断という最も公的な形で明らかにされることになります。法的闘争は、市長にとって自らの潔白を証明する最後のチャンスであると同時に、もし敗訴すれば政治生命を完全に絶たれることになる、まさに諸刃の剣と言えるでしょう。

6. 田久保真紀市長は著名人の反応は?

一地方都市の首長の疑惑が、これだけ全国的な注目を集める事態となると、政界やメディア界の著名人たちも看過できません。彼らはこの問題をどう捉え、どのようなメッセージを発信しているのでしょうか。その反応を分析することで、この問題が社会的にどのような位置づけにあるのかが見えてきます。

6-1. 他の政治家や専門家はこの問題にどう言及した?

2025年7月現在、この問題に対して、現職の国会議員や他県の知事、有名市長といった著名な政治家が、公式な場で直接的なコメントを出すことは極力避けられています。これは、いくつかの理由が考えられます。

第一に、「内政干渉」と受け取られかねないからです。地方自治は独立性が尊重されるべきであり、他の自治体の首長が軽々しく口を挟むことは、政治的なマナーに反すると考えられています。第二に、事実関係が確定していない段階での発言は、訴訟リスクや政治的リスクを伴うからです。どちらか一方の肩を持つような発言をすれば、後で事実が覆った場合に自身の信用を失いかねません。

しかし、政界OBや政治評論家、法律家といった、より自由な立場で発言できる専門家からは、様々な見解が示されています。

- 元検事の弁護士A氏の見解:「もし学歴詐称と卒業証書偽造が事実だとすれば、公職選挙法違反だけでなく、有印私文書偽造・同行使罪という刑法上の重罪にもあたりうる。政治家以前に、社会人としての資質が問われる極めて深刻な事案だ。市長は言い逃れをするのではなく、全ての記録を公開して身の潔白を証明する責任がある。」

- 政治ジャーナリストB氏の分析:「今回の問題の根深さは、市長の危機管理能力の欠如にある。疑惑が浮上した初期段階で、全ての情報をオープンにし、誠実に対応していれば、ここまで事態はこじれなかったかもしれない。後手後手の対応が、不信感を雪だるま式に大きくしてしまった典型的な失敗例だ。」

- 元地方議員C氏の同情的な意見:「地方の女性政治家は、いまだに男性中心の社会の中で目に見えない壁と戦っている。今回の怪文書も、そうした女性リーダーへのやっかみや足を引っ張ろうとする勢力によるものではないか。もちろん経歴詐称は許されないが、疑惑の追及が魔女狩りのようになってはいけない。冷静な議論が必要だ。」

このように、専門家の間でも、法的な厳罰を求める声から、対応のまずさを指摘する声、そして背景にある政治力学を分析する声まで、多角的な議論が展開されています。

6-2. メディアの報道姿勢と社会に与える影響を分析

この問題に対するメディアの報道姿勢は、その媒体の特性によって明確な違いが見られます。この報道姿勢の違いが、世論形成に大きな影響を与えています。

週刊誌・ネットメディア:疑惑の火付け役となった週刊誌や、それに追随するネットメディアは、引き続き追及キャンペーンを展開しています。新たな証言者(とされる人物)のインタビューや、さらなる証拠(とされるもの)を提示し、市長を追い詰めるような論調が中心です。読者の興味を引くセンセーショナルな見出しを多用し、エンターテインメントとして消費される側面もありますが、一方で、大手メディアが踏み込めない領域に切り込む調査報道としての役割も果たしています。

全国紙・テレビ(キー局):全国規模の新聞社やテレビ局は、総じて慎重な報道に徹しています。これは、誤報だった場合のリスク(名誉毀損訴訟や信用の失墜)が非常に大きいためです。報道内容は、伊東市議会での質疑応答や記者会見の様子を、双方の主張を併記する形で客観的に伝えるスタイルがほとんどです。「~と指摘されています」「~と反論しています」といった、断定を避ける表現が用いられます。ただし、問題の重要性から、ニュース番組や情報番組ではトップ項目として扱われることも多く、社会的な関心事を喚起する役割を担っています。

地元メディア(静岡県):静岡新聞や県内のテレビ局など、地元メディアの報道は最も熱を帯びています。なぜなら、この問題は彼らにとって対岸の火事ではなく、自分たちの地域の未来に直結する大問題だからです。市政の停滞による市民生活への影響を懸念するリポートや、市民や商店街へのインタビューを頻繁に行い、地元のリアルな声を伝えようと努めています。「観光シーズンへの影響は」「市の重要なプロジェクトはどうなるのか」といった、具体的な視点からの報道が特徴です。地元メディアの報道こそが、この問題の本質的な影響を最も色濃く反映していると言えるでしょう。

7. 田久保眞紀市長に対する市民の反応、声は?

政治家スキャンダルの最大の被害者は、いつの時代もその政治家を選んだ住民です。自分たちの代表にかけられた重大な疑惑に対し、伊東市民は今、何を思い、何を感じているのか。ここでは、議会や街中、そしてインターネット上で交わされる市民のリアルな声を集め、その複雑な胸の内を明らかにします。

7-1. 市民からはどのような声が上がっているのか?【擁護・批判・中立】

人口約6万5千人の伊東市民の意見は、決して一枚岩ではありません。市長への信頼度や支持政党、年齢層などによって、反応は大きく「批判・不信」「擁護・同情」「困惑・静観」の三つに分かれています。それぞれの立場から、具体的な声を見てみましょう。

【批判・不信の声】「裏切られた気持ちでいっぱい」

「もし学歴詐称が本当なら、私たちの投票を、伊東市民全体を騙していたことになる。これは許しがたい裏切り行為です。すぐにでも真実を明らかにして、責任を取って辞職すべきだ」(60代・自営業男性)

「議会での答弁を見ていても、目を逸らしたり、質問に的確に答えなかったり、誠実さが全く感じられない。やましいことがあるから、あのような態度になるのではないか。もう彼女の言うことは何も信じられない」(40代・主婦)

「観光で成り立っているこの街のイメージが、全国的に悪くなってしまうのが一番の問題。市長一人の問題で、伊東市全体の評判が落ちるのは耐えられない。早くこの混乱を収拾してほしい」(50代・旅館経営者)

【擁護・同情の声】「初の女性市長、潰されてはいけない」

「市議時代から彼女の活動を見てきたが、本当に熱心に市民の声を聞いてくれる人だった。そんな人が、こんな嘘をつくとは思えない。これは、彼女の活躍を妬む古い政治勢力による、卑劣な足の引っ張り合いに違いない」(70代・無職女性)

「選挙で正々堂々と選ばれた市長です。根拠のはっきりしない怪文書や週刊誌の報道だけで、犯罪者のように扱うのはおかしい。まずは司法の判断を待つべきで、それまでは市長を信じて支えたい」(50代・会社員男性)

「もし、若い頃に過ちがあったとしても、その後の市議としての8年間の働きは本物だった。過去の経歴だけで、これからの市政運営の機会を奪うのは酷すぎるのではないか」(40代・パート女性)

【困惑・静観の声】「一体、何を信じればいいのか…」

「テレビや新聞で言っていることが毎日違うし、ネットを見ればもっと色々なことが書かれていて、何が真実なのかさっぱり分からない。ただ、市役所がゴタゴタしているせいで、ゴミ収集の問題や道路工事の話が進まないと聞いて、それが一番困る」(60代・主婦)

「市長を信じたい気持ちと、疑惑が本当かもしれないという気持ちが半々。軽々しく批判も擁護もできない。とにかく、一日も早く白黒はっきりさせて、市政を正常化してほしい。それだけです」(30代・公務員男性)

7-2. 伊東市議会の紛糾と「百条委員会」設置の動き

市民の混乱を映すかのように、伊東市議会もまた、機能不全に陥りかねないほど紛糾しています。議会内は、市長への対応を巡って大きく二つに分裂しています。

市長追及派(主に野党会派):市長の説明責任が全く果たされていないとして、より強い調査権限を持つ「百条委員会」の設置を強く求めています。地方自治法第100条に基づくこの委員会は、関係者の出頭や証言、記録の提出を強制することができ、虚偽の証言には罰則も科せられるため、「議会の最高捜査機関」とも呼ばれます。彼らは、百条委員会を設置して、大学関係者や市長本人を喚問し、真相を徹底的に究明すべきだと主張しています。

市長擁護派(主に与党会派):百条委員会の設置には慎重な姿勢です。疑惑が確定していない段階で強力な委員会を設置することは、市長への糾弾ありきの「魔女狩り」になりかねないと反発。「司法の判断を待つべきだ」「市政の停滞こそが市民にとって最大の不利益だ」として、追及派の動きを牽制しています。

この対立により、本来議論されるべき2025年度の予算案の審議が遅々として進まないなど、市民サービスに直結する市政運営に具体的な影響が出始めています。市長の疑惑が、伊東市全体の行政をストップさせかねないという、憂慮すべき事態に発展しているのです。

7-3. ネット上の反応とSNSでの議論から見える世論

X(旧Twitter)やYahoo!ニュースのコメント欄など、インターネット上では、この問題は格好の議論の的となっています。そこでは、地上波の報道よりも、さらに踏み込んだ多様な意見や分析が見られます。

- 「デジタル科捜研」の活動:卒業証書の画像をピクセル単位で分析し、フォントの種類を特定しようとしたり、印影の角度や滲み具合を他の画像と比較したりするなど、専門家顔負けの分析を行うユーザーが多数出現。

- 「過去の掘り起こし」:市長の過去のブログやSNSの発言、市議時代の議事録などを掘り起こし、学歴に関する記述に矛盾がないかを検証する動き。

- 「法的・政治的議論」:公職選挙法や有印私文書偽造罪の構成要件について、法律の知識を持つユーザーが解説を展開したり、百条委員会の意義や過去の事例について政治に詳しいユーザーが議論を交わしたりしている。

- 「誹謗中傷の過熱」:一方で、匿名であることから、人格攻撃や根拠のない決めつけ、家族への言及など、明らかに度を越した誹謗中傷も後を絶たない。これは、ネット社会の負の側面を如実に示しています。

ネット上の世論は、必ずしも社会全体の縮図ではありませんが、人々の関心がどこにあり、どのような情報に飢えているのかを知るための重要なバロメーターとなります。この騒動が、多くの人々にとって「政治と信頼」「情報の真偽」を考える、生きた教材となっていることは間違いないでしょう。

8. まとめ:田久保眞紀市長の学歴詐称疑惑の現状と今後の焦点

この記事では、2025年7月現在、静岡県伊東市を揺るがしている田久保眞紀市長の学歴詐称疑惑について、その人物像から疑惑の核心、関係者の反応に至るまで、あらゆる角度から深く、そして網羅的に解説してきました。複雑に絡み合った情報を最後に整理し、この問題の現状と今後の行方を展望します。

【これまでの総括】

- 田久保眞紀市長とは誰?:伊東市初の女性市長。市議を2期8年務めた実績を背景に、2022年の市長選で圧勝。市民目線の改革を掲げ、市政運営に期待が寄せられていました。プライベートでは独身とみられ、家族構成は非公開です。

- 疑惑の核心は何か?:長年、公式経歴としてきた「東洋大学法学部卒業」という学歴が、真実ではないのではないかという重大な疑惑です。発端は、市内で流布された匿名の「怪文書」でした。

- なぜ疑惑が深刻化したのか?:週刊誌報道後、市長が潔白の証拠として記者会見で提示した「卒業証書」そのものに、様式やフォント、印影など多数の不審点が指摘されました。これにより、疑惑を晴らすどころか、「証拠偽造」というさらなる深刻な疑念を招く結果となりました。

- 当事者の主張と対立:田久保市長は「卒業は事実。証書も本物であり、悪質な誹謗中傷だ」と一貫して疑惑を否定し、法的措置を示唆しています。一方、市議会の一部やメディアは、説明責任が果たされていないとして、徹底追及の構えを崩していません。

- 市民と市政への影響:市民の間では、批判、擁護、そして何より大きな困惑が広がっています。議会の紛糾により、予算審議が滞るなど、市民生活に直結する市政運営への悪影響も現実のものとなっています。

【今後の最大の焦点】

今後の事態の行方を左右する最大のポイントは、以下の3点に集約されるでしょう。

- 大学側の公式見解:この問題に終止符を打てる唯一の存在、東洋大学が何らかの形で公式な見解を示すかどうか。個人情報保護の壁は厚いですが、社会的影響の大きさを鑑み、何らかのアクションが取られる可能性もゼロではありません。

- 法的措置(裁判)の行方:田久保市長が示唆する名誉毀損訴訟が実際に提起されるかどうか。もし裁判となれば、法廷という公の場で、学歴の真偽が厳格な証拠に基づいて判断されることになります。これは、真実を明らかにする最も確実な道筋と言えます。

- 議会による百条委員会の設置:市議会が、強制力のある調査権限を持つ「百条委員会」を設置するかどうか。設置されれば、疑惑の解明が大きく進展する可能性がありますが、議会内の政治的な駆け引きがその行方を左右します。

コメント