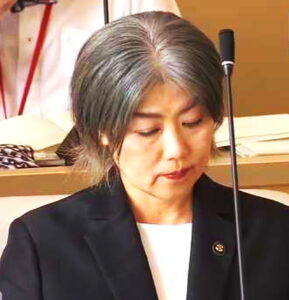

2025年7月、夏の参議院議員選挙。中でも、候補者が乱立し全国的な注目を集めた東京選挙区において、一本のSNS投稿が大きな渦を巻き起こしました。発信者は、国民民主党からの公認が取り消され、無所属での出馬という茨の道を選んだ元衆議院議員、山尾志桜里(やまお しおり)氏。その投稿内容は、街頭演説中に小学5年生の男の子から自身の政策を後押しする言葉をかけられたという、にわかには信じがたいエピソードでした。

この投稿は瞬く間に拡散され、「心温まる話」として受け止められるどころか、「やらせではないか」「子供を政治の道具にするとは何事か」という激烈な批判に晒されることとなります。X(旧Twitter)では関連ワードがトレンドを席巻し、単なる選挙戦術の是非を超えて、政治家の倫理観、SNS時代の情報拡散の危うさ、そして「子供と政治」という普遍的かつデリケートなテーマを社会に突きつけました。

一体、あの日の三鷹駅前で本当に何があったのでしょうか。なぜ多くの人々は、このエピソードを「やらせ」だと断じ、これほどまでに強い嫌悪感を示したのでしょうか。そして、候補者が子供との交流を選挙活動でアピールする行為は、法的に、また倫理的にどのように評価されるべきなのでしょうか。

この記事では、この「山尾志桜里・小5男子やらせ疑惑騒動」について、断片的な情報や感情的な意見に流されることなく、あらゆる角度から徹底的に検証し、その深層に迫ります。具体的には、以下の項目を一つひとつ詳細に掘り下げていきます。

- 【騒動の発端】山尾志桜里氏がSNSに投稿した会話の全容とその背景:一体どのような状況で、何を言われたのか。その投稿が持つ政治的文脈を読み解きます。

- 【疑惑の構造】「やらせ」と断じられた根拠の徹底分析:発言内容の信憑性から、写真に写る少年の服装、撮影構図の不自然さまで、ネット上で指摘された論点を多角的に検証します。

- 【山尾氏の応戦】炎上後の対応とその評価:強気な反論から一転しての投稿削除、そしてメディアへの抗議と法的措置の示唆。彼女の危機管理は果たして適切だったのかを考察します。

- 【核心的テーマ】「子供の政治利用」は許されるのか:公職選挙法という法的観点と、より複雑な倫理的観点から、この問題の本質を深く掘り下げ、海外の事例とも比較しながら考えます。

本記事を最後までお読みいただくことで、この騒動の表面的な理解にとどまらず、その背後にある現代社会の課題、そして私たち有権者が情報とどう向き合うべきかについての深い洞察を得られることをお約束します。

1. 山尾志桜里(しおり)が選挙活動中に小学5年生に何を言われたのか?

あらゆる騒動には、その火種となる発端が存在します。この「小5男子やらせ疑惑」騒動が、日本中の注目を集める社会現象へと発展するきっかけとなったのは、山尾志桜里氏が2025年7月9日の早朝に投じた一本のX(旧Twitter)のポストでした。国民民主党の公認を失い、無所属という逆境の中で戦う彼女にとって、有権者との心温まる交流は、選挙戦を有利に進めるためのまたとないアピール材料になるはずでした。しかし、その内容はあまりにも衝撃的であり、多くの人々の疑念を呼び覚ますには十分すぎるものだったのです。

1-1. X(旧Twitter)に投稿された会話内容とその政治的文脈

公示日から数日が経過した7月9日、山尾氏は通勤・通学客で賑わう朝のJR三鷹駅前で、街頭演説に立っていました。その活動中にあったとされる出来事を、彼女は写真と共にリアルタイムで自身のSNSに投稿しました。その内容は以下の通りです。

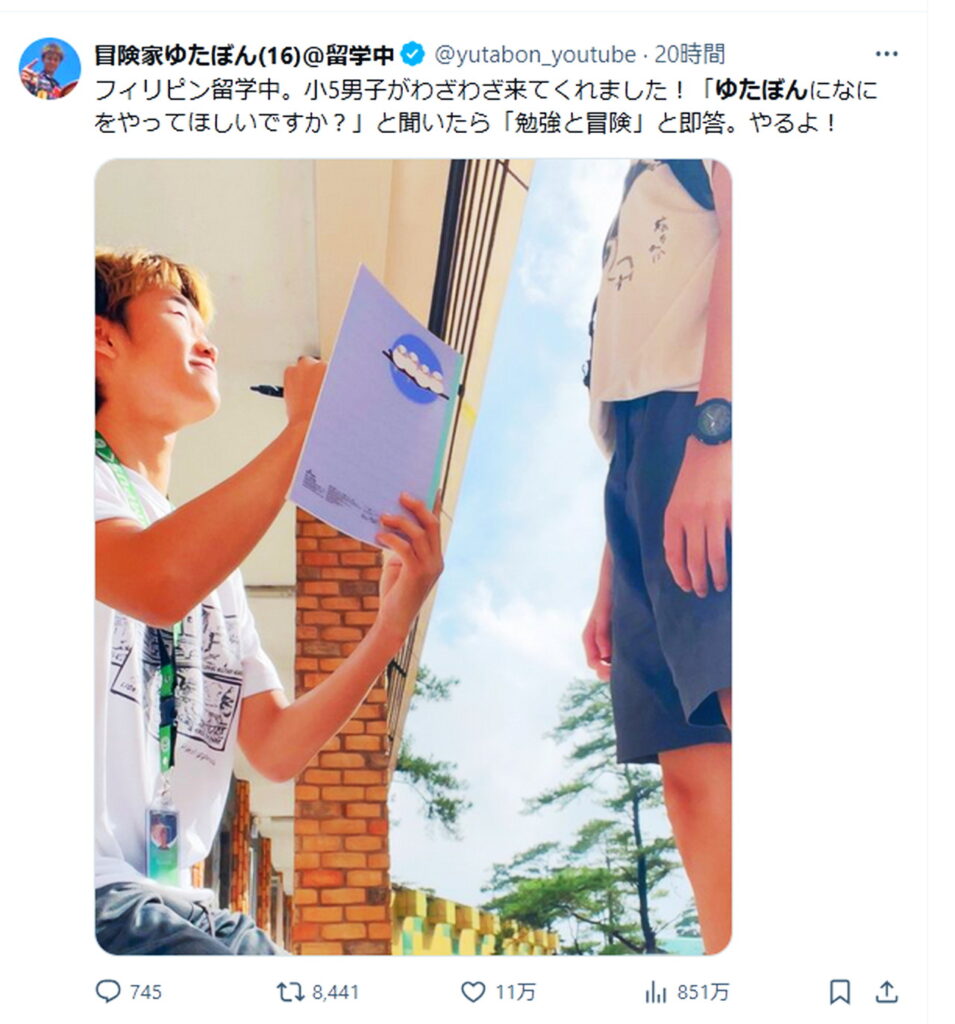

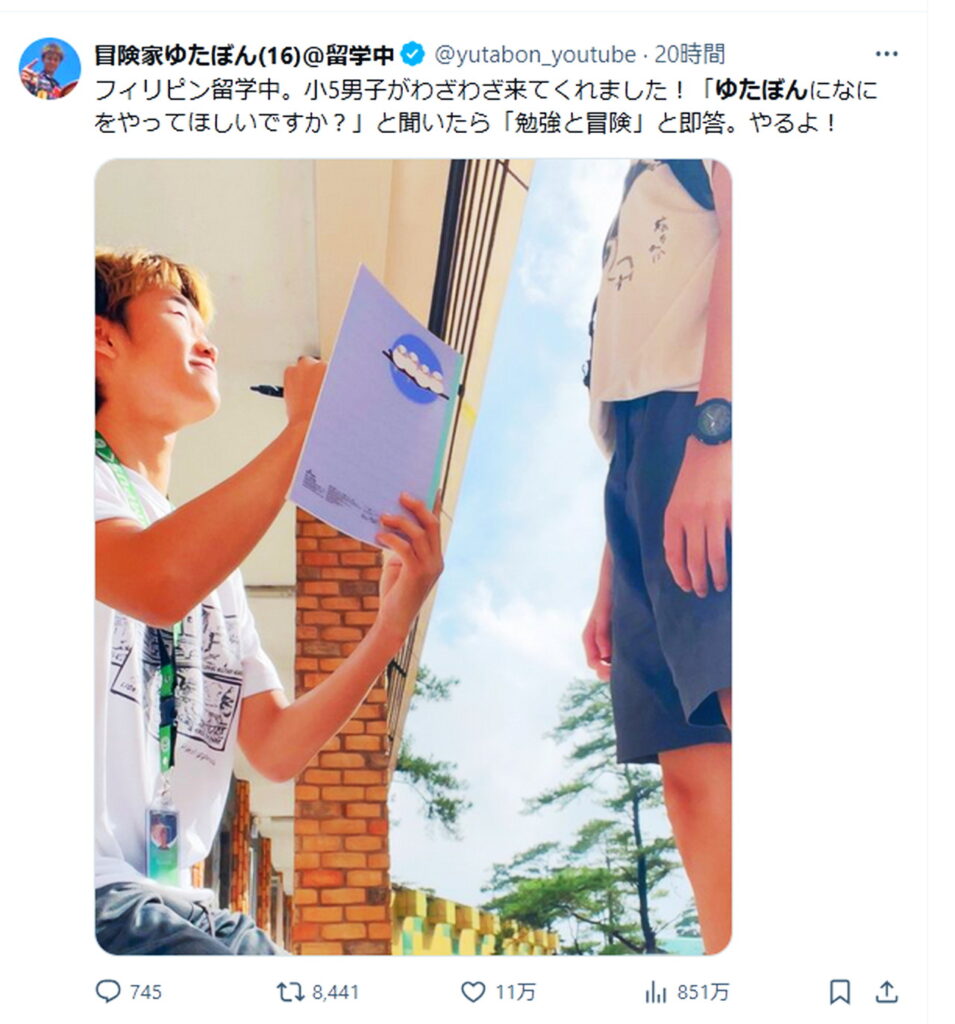

「三鷹駅。小5男子がわざわざ来てくれました!『政治家になにをやってほしいですか?』と聞いたら『女性天皇と選択的夫婦別姓』と即答。やるよ!」

このポストが持つ意味を正確に理解するためには、その言葉面だけでなく、当時の山尾氏が置かれていた政治的文脈を把握することが不可欠です。彼女が訴えた「女性天皇」と「選択的夫婦別姓」は、単なる政策の一つではありませんでした。それは、彼女の政治的アイデンティティそのものであり、他の候補者との差別化を図るための最も重要な旗印だったのです。

背景を詳しく見てみましょう。山尾氏はかつて所属した国民民主党の公認を取り消される直前、SNS上で「女系天皇の議論を避けつつ、女系天皇の選択肢を排除する進め方は間違っている」と投稿し、男系男子による皇位継承を主張する同党の玉木雄一郎代表ら執行部と考えの違いを露呈していました。いわば、彼女にとって皇位継承問題は、党を離れてでも訴えたい信念の中核にあったのです。同様に、選択的夫婦別姓も彼女が長年ライフワークとしてきたテーマでした。

そのような状況下で、街頭で出会った小学5年生の少年が、まるで彼女の主張を代弁するかのように、この二つの政策を「即答」でリクエストした、というのです。これは候補者にとって、これ以上ないほどの「追い風」と言えるでしょう。「私の主張は、世代を超えて理解され、望まれているのだ」という強力なメッセージを発信することが可能になります。

添えられた写真も、そのメッセージを補強するものでした。山尾氏が、チェックの長袖シャツを着た少年の前に膝をつき、真剣な眼差しで話に耳を傾けている。その姿は、子供の声にも真摯に向き合う誠実な政治家像を印象付けます。この「感動的なエピソード」と「象徴的な写真」の組み合わせは、SNSでの拡散を意識した極めて戦略的な情報発信であったと分析できます。しかし、その戦略性の高さゆえに、多くの人々はそこに不自然さと作為を感じ取り、物語は彼女の意図とは全く逆の方向へと転がり始めるのです。

2. 山尾志桜里(しおり)の小学5年生との会話にやらせ疑惑?何があった?

山尾志桜里氏が投じた「小5男子」との心温まるエピソードは、瞬く間にSNSの荒波に飲み込まれました。「感動した」「子供たちの未来のために頑張って」といった好意的な反応も一部には見られましたが、それらを遥かに凌駕する勢いで噴出したのが、「これは本当の話なのか?」という根源的な疑念、すなわち“やらせ疑惑”でした。この疑惑は単なる印象論ではなく、多くのネットユーザーが探偵のように指摘した複数の「状況証拠」によって補強され、Xでは「#小5男子」というハッシュタグがトレンド上位を占めるほどの国民的関心事へと発展しました。一体なぜ、この投稿はこれほどまでに多くの人々の不信感を煽ったのでしょうか。その構造を、複数の角度から詳細に解き明かしていきます。

2-1. なぜ「やらせ」だと疑われたのか?ネットで指摘された複数の理由の深層分析

ネット上で“やらせ”を指摘する声は、感情的な反発だけにとどまりませんでした。人々は投稿された文章と写真を入念に分析し、その「不自然さ」を次々と具体的に挙げていきました。それらの指摘は、単体では些細なことに見えるかもしれませんが、複数重なり合うことで、疑惑を強固なものへと変えていったのです。

発言内容の非現実性:「女性天皇」「選択的夫婦別姓」を“即答”するリアリティ

最大の疑問点は、やはりその会話内容にありました。小学5年生(10歳~11歳)の男の子が、「政治家にやってほしいこと」を問われ、間髪入れずに「女性天皇と選択的夫婦別姓」と答えるというシナリオです。この二つのテーマは、歴史認識、家族観、国家観などが複雑に絡み合う、大人社会においても意見が真っ二つに割れる高度な政治課題です。もちろん、近年の教育現場では主権者教育も行われ、政治に関心を持つ小学生が皆無とは言えません。しかし、「即答」という部分も含め、一般的な小学5年生の関心や言語能力から見て、この発言は極めて特異に映りました。「大好きなゲームの新作を出してほしい」「給食を豪華にしてほしい」といった答えなら誰も疑わなかったでしょう。しかし、提示された答えは、あまりにも山尾氏本人の主張と合致しすぎており、「大人が言わせたセリフではないか」という疑念を生むのに十分な不自然さをはらんでいました。

視覚情報の違和感①:真夏の東京における「長袖ネルシャツ」の謎

次に人々の注目を集めたのは、視覚情報、すなわち写真に写る少年の服装でした。騒動が起きた7月9日の東京は、梅雨明け直後の厳しい暑さが続く真夏日でした。そのような気候の中で、少年はあろうことか「長袖のチェック柄ネルシャツ」を着用していたのです。この季節感の欠如は、多くの人にとって強烈な違和感を与えました。「暑くないのか?」という素朴な疑問から、「これは自然な日常の一コマではなく、撮影のために用意された衣装ではないか」「もしかしたら少年役を演じているのは、実際にはもっと年長の人物ではないか」といった、より踏み込んだ憶測まで呼び起こしました。この服装の不自然さは、投稿の信憑性を根底から揺るがす強力な「状況証拠」として機能しました。

視覚情報の違和感②:計算され尽くしたかのような「撮影構図」

写真が喚起した違和感は服装だけではありません。その構図自体にも、多くの人が「演出」の匂いを感じ取りました。写真は、山尾氏が地面に膝をつき、少年の目線に合わせて見上げる形で話を聞くという、非常に印象的なアングルで撮影されています。これは、「子供の声にも謙虚に耳を傾ける政治家」というイメージを効果的に演出する構図です。しかし、これが街頭演説中の偶然の出会いから生まれたワンシーンだとするには、あまりにも完成度が高すぎました。いつ、誰が、どのような意図でこの完璧な構図の写真を撮影したのか。偶然その場に居合わせた支援者が撮影したにしてはタイミングが良すぎるのではないか。こうした疑問が、写真全体に「仕込み」のイメージをまとわりつかせ、やらせ疑惑を補強する一因となったのです。

2-2. 著名人からも相次ぐツッコミと炎上の社会的影響

この騒動は、一般のネットユーザーの間だけで完結しませんでした。社会的に影響力を持つ著名人たちが次々とこの話題に言及したことで、炎上はさらに大規模なものへと発展します。彼らの発言は、専門的な知見や独自の視点から疑惑に切り込むものであり、騒動に多様な論点を提供しました。

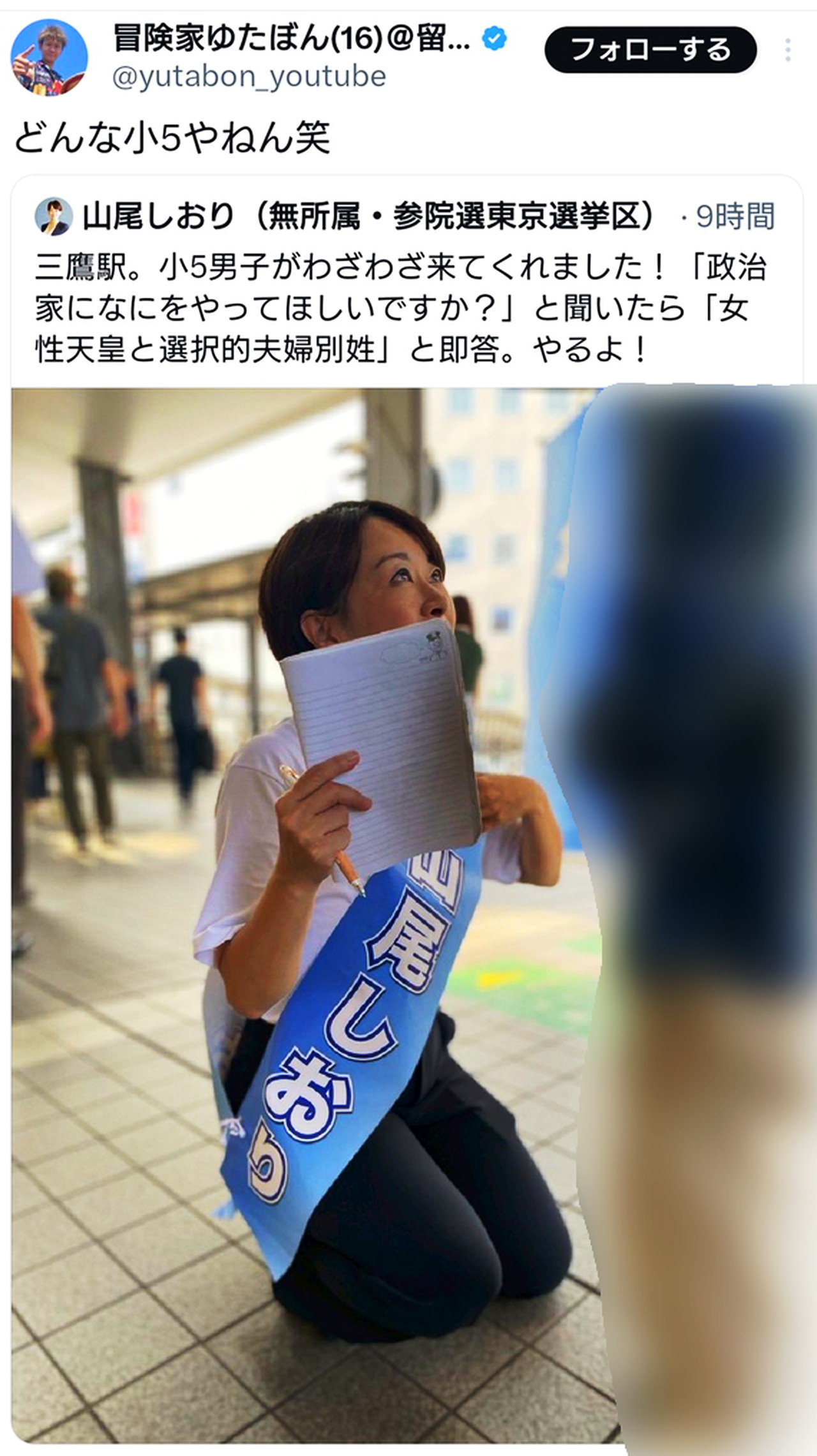

- 若者世代からの素朴な疑問:当時、「青年革命家」として活動していたYouTuberのゆたぼんさんは、「どんな小5やねん笑」と投稿しました。これは、現代の若者の感覚から見ても、このエピソードが非現実的であることを端的に示しており、世代を超えた共感を呼びました。

- メディアのプロからの断定:幻冬舎の敏腕編集者として知られる箕輪厚介氏は、自身のSNSで「さすがに嘘」と一刀両断。情報を取り扱うプロフェッショナルがその信憑性を否定したことは、疑惑の信憑性を一気に高める効果がありました。

- 政治の現場からの批判:参政党の党員からは「子どもを利用した創作にはお粗末すぎます」と、同業者である政治家からの厳しい批判も飛び出しました。これは、単なる真偽の問題だけでなく、政治倫理の問題としても捉えられていることを示唆しています。

このように、様々な分野のインフルエンサーが参戦したことで、「小5男子」の話題は単なるネット上の噂話から、社会的な議論の対象へと昇華していきました。それは同時に、山尾氏にとって、もはや個人の力ではコントロール不可能なレベルまで事態が悪化したことを意味していました。

2-3. 一方で存在した擁護論と目撃情報の客観的評価

批判の嵐が吹き荒れる中、少数ながらも山尾氏を擁護し、投稿の信憑性を支持する意見も存在しました。これらの声に耳を傾けることは、騒動を多角的に理解する上で不可欠です。

政治団体「再生の道」の青柳充哉氏は、「このくらいサラッと言ってくる小学生、普通にいますよ」と主張し、大人が持つ「子供はこうあるべき」という固定観念こそが問題であると指摘しました。現代の子供たちは、学校教育やインターネットを通じて大人顔負けの情報に触れており、政治意識が高い子供がいても何ら不思議ではない、という論理です。この意見は、主権者教育の重要性が叫ばれる現代において、一定の説得力を持っています。

また、より具体的な情報として、「実際に三鷹駅周辺で、政治家に熱心に話しかける少年を見た」という目撃談も複数投稿されました。これらの証言によれば、少なくとも「政治に関心の高い少年が、その日、その場所にいた」可能性は高いと言えます。しかし、重要なのは、これらの擁護論や目撃情報が証明できるのは、あくまで「少年が存在した可能性」までであるという点です。肝心の「『女性天皇と選択的夫婦別姓』と発言したか」という核心部分については、結局のところ山尾氏の投稿以外に客観的な証拠はなく、疑惑を完全に晴らすには至りませんでした。

2-4. 過去の言動が招いた根強い不信感という“土壌”

なぜ、擁護論が存在したにもかかわらず、これほどまでに“やらせ疑惑”が支配的な見方となったのか。その根底には、山尾志桜里氏がこれまでの政治家人生で築き上げてしまった、有権者からの根強い不信感という“土壌”の存在を無視することはできません。

特に決定的なのは、2017年に報じられた倉持麟太郎弁護士とのW不倫疑惑騒動です。当時、民進党の幹事長候補と目されていた彼女は、週刊誌の報道に対して「男女の関係はない」と疑惑を全面否定しました。しかしその一方で、説明責任を十分に果たさないまま党を離党。さらに国民を驚かせたのは、疑惑の相手である倉持弁護士を自身の政策顧問に起用するという、常識では考えがたい行動でした。この一連の対応は、多くの人々に「言行不一致」「国民を愚弄している」という強い不信感を抱かせました。そして、この不倫騒動が、倉持氏の家庭を崩壊させ、元妻が自ら命を絶つという最悪の悲劇に繋がった事実は、山尾氏のパブリックイメージに回復困難なほどのダメージを与えました。

(参考:山尾志桜里氏の不倫相手の倉持麟太郎氏で考える – 選挙ドットコム)

このような過去があるからこそ、今回の「小5男子」とのエピソードも、多くの人々には純粋な交流ではなく、「また何か画策しているのではないか」「信頼できない人物の言うことは信じられない」という色眼鏡で見られてしまったのです。一度失った信頼を回復することの難しさ、そして過去の行動が現在の評価にいかに大きな影響を与えるか。今回の騒動は、その現実を残酷なまでに浮き彫りにしました。まさに、疑惑の種が、不信という名の肥沃な土壌に蒔かれてしまったがために、これほどまでに大きな炎上へと育ってしまったと言えるでしょう。

3. 山尾志桜里(しおり)はその後何した?対応は?

自らの投稿が引き起こした、想定を超える規模の炎上。疑惑の渦中に立たされた山尾志桜里氏は、選挙戦の行方を左右しかねないこの危機に対し、次々と対応策を講じていきました。その動きは、当初の強気な反論から、状況の深刻化を受けた投稿削除、そして最終的にはメディアへの抗議と法的措置の示唆へと、段階的にエスカレートしていきます。この一連の対応は、彼女の危機管理能力と政治家としての姿勢を測る上で、格好の事例となりました。

3-1. 初動対応:疑惑を一蹴する強気な反論「邪推に抗議します」

騒動が拡大し始めた7月9日の日中、山尾氏は沈黙を破り、疑惑に対して真っ向から反論しました。それは、守りに入るのではなく、むしろ攻めに転じるかのような極めて強気な姿勢でした。彼女は自身のX(旧Twitter)に、練馬での演説風景の動画と共に、次のような強いメッセージを投稿します。

「練馬演説。邪推に抗議します。子どもは正論を言わないとでも?」

「やらせだ」という声を、彼女は事実に基づかない「邪推」であると断じ、全面的に否定。さらに、この投稿に続けて、より詳細な反論を展開しました。

「女性や子どもにど正論言われたとき、『やらせ』と攻撃しても、社会は1ミリもよくなりませんよ。『保育園落ちた』も『小5男子』もやらせじゃありません。ただただ正論を述べているだけ。違う意見なら、中身で反論して頂きたい」

この反論で特徴的なのは、論点の転換を図っている点です。彼女は「やらせか否か」という事実関係の議論から、「子供が政治的な正論を語ることの是非」へと論点を巧みにスライドさせようとしました。そして、かつて自身が国会で取り上げ、社会現象ともなった匿名ブログ「保育園落ちた日本死ね」を成功体験として引き合いに出し、今回の件も同列の「やらせではない正論」であると位置づけたのです。この戦略は、疑惑を矮小化し、自身を「子供の声なき声を代弁する政治家」として再定義しようとする意図があったと見られます。しかし、この強硬な態度は、彼女の支持層を固める効果はあったかもしれませんが、疑念を抱く大多数のネットユーザーに対しては、「反省の色がない」「論点をずらしている」と受け取られ、さらなる反発を招く結果となりました。

(参考:「保育園落ちた日本死ね」2016年3月7日参予算委 – 福島みずほ公式サイト)

3-2. 事態の深刻化と方針転換:批判拡大を受けた投稿の削除

山尾氏の強気な反論は、残念ながら炎上を鎮火させるには至りませんでした。むしろ、ネット上ではヒートアップしたユーザーによる少年個人の特定を試みるような投稿や、人格攻撃に近い誹謗中傷が散見されるようになり、事態はより深刻な様相を呈し始めます。子供のプライバシーと安全が脅かされる危険性が現実のものとなったことで、山尾氏も方針転換を迫られました。

7月9日の夕方、彼女は騒動の発端となった「小5男子」のポストを、何の前触れもなく削除します。そして、その理由について、次のように簡潔に説明しました。

「早朝のポストですが、私へのバッシングにとどまらないので削除しました」

この説明からは、批判の矛先が自分だけでなく、無関係の少年やその家族にまで及ぶことを防ぎたいという、彼女なりの責任感や倫理観が読み取れます。しかし、この「投稿削除」という行為は、極めて両義的な意味合いを持ちます。擁護的に見れば「関係者を守るための苦渋の決断」と解釈できますが、批判的に見れば「証拠隠滅」「都合が悪くなったからの逃避」と捉えられかねません。事実、投稿削除後も、「なぜ謝罪しないのか」「やらせだったから消したのだろう」といった声はやまず、彼女の対応はさらなる憶測を呼ぶ悪循環に陥ってしまいました。

3-3. 最終手段:メディアへの抗議と「法的措置」という牽制

選挙戦も中盤に差し掛かり、これ以上のイメージダウンは致命傷になりかねない。そう判断したのか、山尾氏の対応はさらに次の段階へと進みます。7月10日、彼女は今回の騒動を記事にしたウェブメディア「週刊女性PRIME」に対し、記事の削除を求める抗議文を送付したことを、その全文と共にXで公開しました。これは、単なるSNS上での反論ではなく、公的なアクションを通じて自身の正当性を主張するものです。

抗議文の中で山尾氏は、「『やらせ』ではなく事実であるにもかかわらず、取材もないまま記事化」されたとし、メディアの報道姿勢を「虚偽に基づく決めつけ」であると痛烈に批判しました。そして、この投稿の最後で、彼女は最も強いカードを切ります。

「虚偽の決めつけに基づく批判の拡散、特に人格攻撃に至るようなものについては、このリプライ欄も含め、法的措置を検討します。特に今回は、私以外の方を傷つけかねない悪質なものもあるため、断固たる対応を行います」

「法的措置」という言葉を明確に使うことで、悪質な批判や情報の拡散に対して、これ以上看過しないという断固たる意志を示したのです。これは、批判的な言説を封じ込め、騒動の幕引きを図るための最後の手段であったと言えるでしょう。一人の候補者として、自らの名誉と選挙戦を守るために取りうる、最も強いレベルの対応でした。しかし、これが有権者に「誠実な対応」と映ったか、それとも「言論弾圧」と映ったかは、意見の分かれるところであり、騒動の根本的な解決には繋がりませんでした。

4. 山尾志桜里(しおり)の行為は子供の政治利用に該当する?

この一連の騒動を貫く最も根源的な問い、それは「子供の政治利用」の是非です。仮に、山尾氏と少年の会話が100%事実であったとしても、そのやり取りを選挙運動期間中に、候補者自身のSNSで写真付きでアピールする行為は許容されるのでしょうか。この極めてデリケートな問題を考察するためには、単に「良い」「悪い」という感情論で判断するのではなく、「法律」という客観的な物差しと、「倫理」という社会的な価値観の双方から、冷静に分析する必要があります。

4-1. 【法的観点】公職選挙法における「18歳未満の選挙運動」の壁

まず、法律の観点から見ていきましょう。日本の選挙制度の根幹をなす公職選挙法では、年齢満18歳未満の者の選挙運動を原則として禁止しています(公職選挙法第137条の2)。この条文の目的は、政治的な判断能力が十分に発達していない未成年者を、選挙の渦から保護することにあります。また、特定の候補者を応援する親など、大人の意向によって子供が利用されることを防ぐ意味合いも持ちます。

(参考:総務省「選挙運動等についてのQ&A」)

では、今回の山尾氏のケースは、この「18歳未満の選挙運動の禁止」に抵触するのでしょうか。法律の条文を厳密に解釈すると、直ちに違法と断定するのは非常に難しいと言えます。総務省が示す見解などによれば、禁止される「選挙運動」とは、特定の候補者の当選を目的として投票を得る、または得させるための「積極的かつ計画的な行為」を指します。具体的には、18歳未満の者が街頭でマイクを握って応援演説をしたり、候補者の名前が書かれたタスキをかけてビラを配ったりする行為が典型例です。

(参考:総務省「候補者が自身のこどもを伴って行う活動について」)

今回の事案をこの基準に照らし合わせると、以下の点が考慮されます。

- 行為の主体性:少年は自発的に山尾氏に話しかけ、質問に答えたとされています。少年自身が計画的に「山尾候補を当選させるために」行動したわけではありません。選挙運動の主体はあくまで候補者である山尾氏です。

- 発言の内容:少年が口にしたとされる「女性天皇と選択的夫婦別姓」という言葉は、政策に対する意見表明ではありますが、「山尾さんに投票してください」といった直接的な投票依頼ではありません。

- 写真の扱い:写真に写ること自体は、直ちに選挙運動とはみなされません。例えば、候補者と有権者が記念撮影をすることは日常的に行われています。

これらのことから、少年自身が公職選挙法に違反する「選挙運動」を行ったと認定することは困難です。したがって、山尾氏が18歳未満の者に選挙運動をさせたとして、罪に問われる可能性は極めて低いでしょう。しかし、この「合法である」という事実が、彼女の行為の正当性を保証するわけでは全くありません。むしろ、問題の本質は法律がカバーしない、その先の倫理観にあるのです。

4-2. 【倫理的観点】なぜ多くの人が「政治利用」と強く批判したのか?

法律の網をかいくぐれたとしても、多くの人々がこの一件に強い嫌悪感や不快感を抱いたのは、その行為が持つ倫理的な問題点に起因します。たとえ少年とのやり取りが事実であったとしても、それを有権者へのアピールのために加工し、発信する行為そのものが、「子供を政治の道具として利用している」と見なされたのです。この倫理的な批判は、主に以下の二つの側面から成り立っています。

① 子供の純粋さや尊厳の搾取

もし少年が、学校で学んだことや家庭での会話から、純粋な興味・関心で発言したのだとすれば、その純粋な思いは尊重されるべきです。しかし、政治家がその言葉を捉え、自らの選挙キャンペーンという極めて政治的な文脈の中に組み込んで利用することは、子供の純粋さを「搾取」する行為だと映りかねません。子供は、特定の政治的主張を補強するためのアクセサリーや、感動的なストーリーを演出するための小道具ではありません。一人の人間としての尊厳があります。その尊厳を軽んじ、選挙の得票という大人の都合のために利用したと見なされたことが、人々の倫理観を強く刺激し、厳しい批判につながったと考えられます。海外の事例、例えば環境活動家のグレタ・トゥーンベリ氏のように、若者自身が主体となってメッセージを発する場合とは、その意味合いが根本的に異なります。

② 未成年者のプライバシーと安全への配慮の欠如

もう一つの重大な倫理的課題は、未成年者のプライバシーと安全への配慮が著しく欠けていた点です。投稿された写真では、少年の顔が明確に判別できるわけではありませんでした。しかし、服装や体格といった個人を類推させる情報が含まれており、これを数万、数十万という不特定多数の目に晒す行為は、極めて軽率であったと言わざるを得ません。実際に、ネット上では少年を特定しようとする動きや、心ない憶測が飛び交いました。結果的に投稿は削除されましたが、一度インターネットに流出した情報が完全に消えることはありません。候補者としての知名度を上げたいという欲求が、子供をネット上の危険に晒すリスクを上回ってしまったのだとすれば、その判断は政治家として、そして一人の大人として、厳しく批判されて然るべきです。保護者の明確な同意があったのかどうかも不明であり、その点も倫理的な懸念材料となります。

4-3. 政治家の情報発信と、私たち有権者に求められるリテラシー

この「小5男子」騒動は、SNSが選挙運動の主戦場の一つとなった現代において、政治家の情報発信のあり方、そしてそれを受け取る我々有権者のメディアリテラシーの重要性を改めて問い直す機会となりました。候補者は、自らの政策や理念を伝え、一人でも多くの支持を得るために、日々情報を発信します。その中には、論理的な政策だけでなく、今回のような感情に訴えかけるストーリーテリングも含まれます。これ自体が悪いわけではありませんが、そこには常に「演出」や「意図」が介在している可能性を忘れてはなりません。

私たち有権者に求められるのは、そうした情報を無批判に受け入れるのではなく、常に一歩引いた視点から、その情報の真偽や背景にある意図を冷静に分析する「批判的思考(クリティカル・シンキング)」です。今回の騒動で、多くの人々が投稿の不自然さに気づき、「#小5男子」のタグを付けて議論を交わしたことは、ある意味で集合的なメディアリテラシーが機能した結果と見ることもできるでしょう。

政治家は、発言の影響力の大きさを自覚し、法律を守ることは最低限の義務として、その上で高い倫理観を持つことが求められます。特に、社会的弱者や子供を題材にする場合は、その尊厳を最大限に尊重し、政治的な道具として利用することがないよう、細心の注意を払わなければなりません。今回の騒動が、単なる一候補者のスキャンダルとして消費されるのではなく、より健全な政治と情報社会を築くための教訓として活かされることを期待します。

まとめ:山尾志桜里「小5男子やらせ疑惑」が社会に突きつけた重い課題

2025年夏の参議院選挙で起きた、山尾志桜里氏と「小学5年生男子」を巡る一連の騒動。それは、単なる選挙期間中のゴシップにとどまらず、SNS時代の政治運動が抱える危うさ、政治家個人の信頼性、そして「子供と政治」という根深い倫理的問題を、改めて私たちに突きつけました。本記事で多角的に検証してきた内容を、最後に改めて要点として整理し、この騒動が残した教訓を総括します。

- 騒動の全貌:2025年7月9日、当時無所属で参院選に出馬していた山尾志桜里氏が、街頭演説中に小学5年生の男の子から「政治家にやってほしいことは『女性天皇と選択的夫婦別姓』」と言われたというエピソードを、写真付きでX(旧Twitter)に投稿したことが全ての発端でした。この投稿は、彼女自身の政策を強く後押しする内容であったため、その信憑性を巡って瞬く間に「やらせ疑惑」が浮上し、大規模な炎上騒動へと発展しました。

- 疑惑の核心と背景:「やらせ疑惑」は、単なる印象論ではなく、「小学生らしからぬ高度な発言内容」「真夏の長袖シャツという服装」「演出的な写真の構図」といった複数の具体的な指摘に支えられていました。そして、この疑惑がこれほどまでに大きな不信の渦となった根底には、彼女が過去のW不倫騒動などで失った「政治家としての信頼」という問題があったことは否定できません。

- 一連の対応とその評価:山尾氏は当初、「邪推に抗議する」と強気で反論しましたが、批判の拡大、特に少年個人への攻撃が始まったことを受け、投稿を削除。最終的にはメディアへの抗議と法的措置を示唆することで、事態の鎮静化を図りました。この一連の対応は、選挙戦を戦う候補者としての必死の防戦でしたが、有権者の信頼を回復するには至りませんでした。

- 「子供の政治利用」という本質的な問い:この騒動の最も重要な論点は、「子供の政治利用」の是非です。公職選挙法上の「18歳未満の選挙運動の禁止」に直接抵触する可能性は低いものの、子供の純粋な関心やプライバシーを軽視し、自らの選挙活動の道具として利用したと見なされた行為は、倫理的に極めて重い問題をはらんでいます。法律違反でなければ何をしても良いというわけではない、という厳しい現実を突きつけました。

コメント