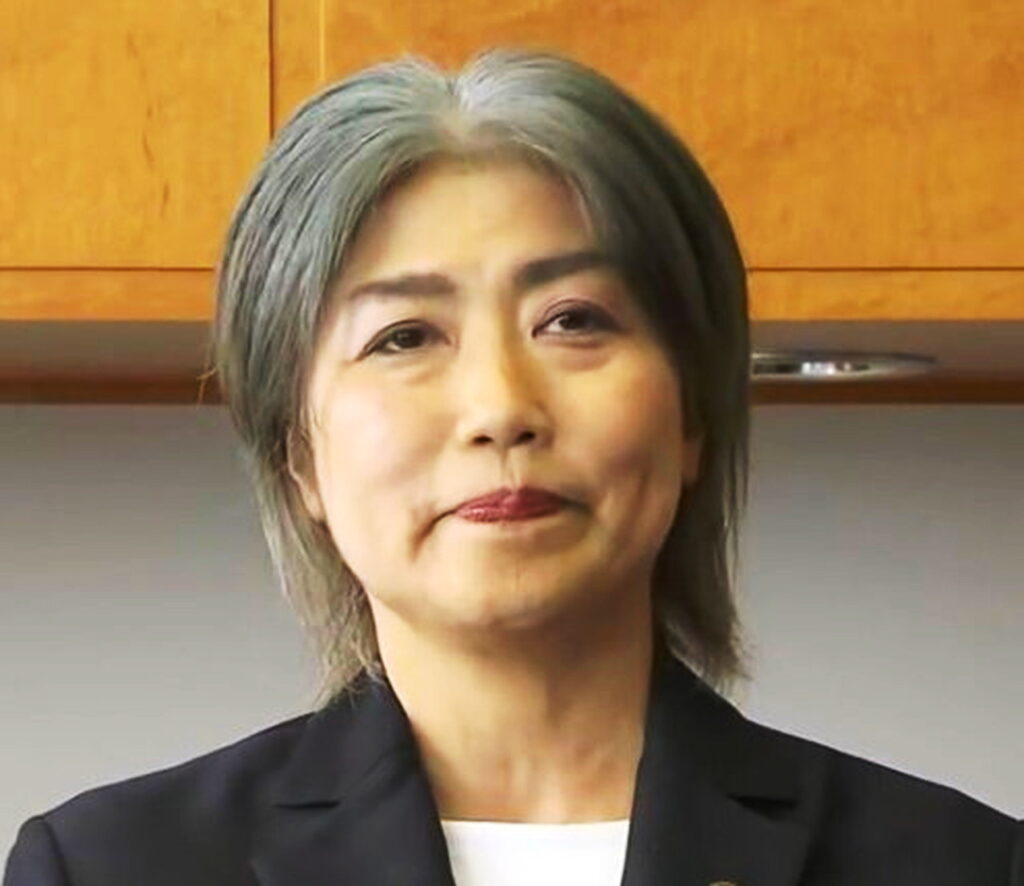

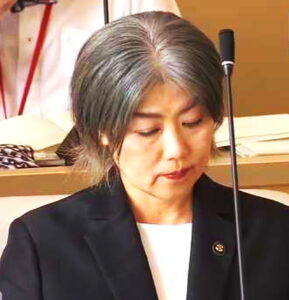

2025年5月、静岡県伊東市長選挙で現職を破り、劇的な初当選を果たした田久保真紀市長(55)。「市民ファースト」を掲げ、伊東市初の女性市長として大きな期待を集めました。しかし、その喜びも束の間、就任からわずか1ヶ月余りで「学歴詐称疑惑」という大きな嵐に見舞われることになります。

市の広報誌に掲載された「東洋大学法学部卒業」という経歴に対し、「卒業ではなく除籍ではないか」という匿名の告発文が市議に送られたことを発端に、事態は全国的な注目を集める一大スキャンダルへと発展。連日の報道、市議会での追及、そして2度にわたる記者会見の末、2025年7月7日、市議会は全会一致で辞職勧告決議案を可決。同日夜、田久保市長は辞職と出直し選挙への出馬を表明するに至りました。

学歴詐称疑惑の伊東市長、辞職を表明 出直し選に立候補の意向 – 朝日新聞デジタル

静岡・伊東市議会、市長の辞職勧告を決議 学歴詐称問題で – 日本経済新聞

この一連の騒動で、疑惑の内容そのものと並行して、あるいはそれ以上に人々の耳目を集めたのが、田久保市長自身の極めて個性的なビジュアル、とりわけその「髪型」と「服装」でした。なぜ、一人の政治家の外見が、これほどまでに社会的な議論の対象となったのでしょうか。そして、涙ながらに釈明する一方で、多くの人々になぜ「反省しているように見えない」という印象を与え、批判が殺到してしまったのでしょうか。

この記事では、田久保真紀市長のビジュアル戦略が世間に与えた影響を、あらゆる角度から徹底的に分析・解説します。

- 独特な髪型がなぜ話題になったのか?:SNSでの拡散から、その髪型が持つ意味まで深く掘り下げます。

- 衝撃の「セルフカット」発言の真意は?:緊迫した状況でなぜあの発言が出たのか、その背景を考察します。

- ピンクスーツはマナー違反だったのか?:謝罪会見における服装の常識と色彩心理学から、その是非を検証します。

- なぜ反省しているように見えなかったのか?:彼女の異色の経歴から、自己表現へのこだわりと、それが招いたコミュニケーションの断絶を読み解きます。

本記事を最後までお読みいただくことで、単なるゴシップや表面的な批判に留まらない、公人としての非言語コミュニケーションの重要性、そしてイメージ戦略の危うさという、現代社会における本質的な課題について深くご理解いただけることでしょう。

1. 田久保真紀市長の髪型が話題になっているのはなぜ?特徴的なグレーヘアを徹底解剖

田久保真紀市長をめぐる学歴詐称疑惑がメディアで報じられた際、多くの視聴者がまず釘付けになったのは、その議論の内容以上に、彼女の極めて特徴的なヘアスタイルでした。ダークスーツに身を包み、整えられた髪型というのが一般的な政治家のイメージである中、彼女のスタイルはあまりにも異質でした。この強烈なビジュアルが、なぜこれほどまでに人々の関心を引き、時に批判の対象にさえなったのか。その理由を、SNSでの拡散状況、髪型自体の特徴、そして既存の政治家イメージとの比較から多角的に分析します。

1-1. SNSで「うしおととら似」と拡散された独特のヘアスタイル

この騒動で田久保市長の名前が一気に全国区になった要因の一つに、SNS、特にX(旧Twitter)での拡散がありました。テレビのニュース映像やネット記事のスクリーンショットと共に、彼女の髪型を指して「『うしおととら』の主人公みたいだ」という投稿が爆発的に広まったのです。『うしおととら』は1990年代に一世を風靡した人気漫画であり、その主人公・蒼月潮(あおつきうしお)は、長く伸びた髪が特徴的でした。この誰もがイメージしやすいキャッチーな例えが、人々の記憶に強く残り、話題の連鎖を生み出しました。

「伊東市長の髪型がすごい」「一体何者?」といったコメントと共に、ユーモラスなイラストやコラージュ画像まで作成され、本来シリアスであるはずの学歴詐称問題が、ある種のエンターテインメントとして消費される側面も現れました。これは、情報の真偽や問題の本質よりも、まず「見た目のインパクト」が人々の関心を引くという現代の情報消費のあり方を象徴しています。結果として、このSNSでのバズが、普段政治ニュースに関心のない層にまで田久保市長の存在を知らしめる起爆剤となったことは疑いようがありません。

1-2. 大量の白髪と黒髪が混在するボリューム感のある髪質

田久保市長の髪型をより詳しく見てみると、その特異性は色と質感にあります。一見するとグレイヘアですが、均一なシルバーではなく、根元に近い部分は白髪が多く、毛先にかけて黒髪が混在する、強いコントラストを持った髪色です。これにより、光の当たり方によっては複雑なメッシュやハイライトが入っているかのような立体感が生まれています。

さらに、肩下まであるロングヘアでありながら、非常に毛量が多く、全体に大きなうねりやクセがあるように見受けられます。このボリューム感が、前述の『うしおととら』のイメージや「爆発ヘア」といった表現に繋がったと考えられます。通常、政治家、とりわけ女性は、清潔感や落ち着きを演出するために髪をまとめるか、短くカットすることが多いです。しかし田久保市長は、その毛量とクセを抑え込むのではなく、むしろそのまま活かしたようなスタイリングをしています。この「ありのまま」とも言えるスタイルが、良くも悪くも人々の目に留まり、様々な憶測や評価を呼ぶ原因となったのです。

1-3. 政治家のイメージを覆す奇抜な髪型への驚きと違和感

結局のところ、田久保市長の髪型がこれほどまでに議論を呼んだ根源的な理由は、それが私たちの中に根強く存在する「政治家」というステレオタイプな公人イメージを根底から揺るがしたことにあります。多くの人々が政治家に対して無意識に抱いているのは、「信頼感」「安定感」「清潔感」といったキーワードに裏打ちされた、控えめで実直なイメージです。

これまでの女性政治家のファッション戦略を振り返っても、例えば小池百合子都知事は緑、蓮舫氏は白といったように、自身のイメージカラーを確立しつつも、髪型や服装の基本はあくまでフォーマルな範疇に収まっていました。彼女たちのスタイルは「計算された自己演出」として受け入れられてきました。

しかし、田久保市長の髪型は、そうした「計算」や「型」を一切感じさせない、極めて自由で奔放な印象を与えます。これは一部の人には「既成概念を打ち破る新しいリーダー像」として好意的に映ったかもしれませんが、大多数の人々には「公人としての自覚に欠ける」「TPOをわきまえない」といったネガティブな違和感として受け取られました。この社会規範からの逸脱が人々に一種の不安感を抱かせ、疑惑の深刻さと相まって、彼女への不信感を増幅させる要因の一つとなった可能性は否定できません。

2. 田久保真紀市長の髪型は自分でセット?会見での衝撃発言の意図は何か

疑惑の渦中にあった田久保真紀市長のミステリアスな人物像に、さらに拍車をかけたのが、2025年7月7日の囲み取材でのある一言でした。辞職勧告という政治生命の岐路に立たされた極限状況で飛び出したその発言は、多くの人々に衝撃と当惑を与え、彼女の真意をめぐって様々な憶測が飛び交うことになりました。一体、彼女は何を意図してあの言葉を発したのでしょうか。発言の背景と、考えうる複数の可能性について深く考察します。

2-1. 「今朝、自分で切りました」発言の経緯と驚きのタイミング

その発言は、2025年7月7日、伊東市議会で辞職勧告決議案が全会一致で可決された直後という、極めて緊迫した状況下でなされました。報道陣に囲まれた田久保市長に対し、ある記者が「髪が綺麗になっている。昨日、美容室に行ったのか?」と、やや本筋から逸れた質問を投げかけました。通常であれば無視するか、軽く受け流してもおかしくないこの質問に対し、田久保市長はなんと笑顔を浮かべ、はっきりとこう答えたのです。

学歴詐称疑惑の伊東市長 辞職勧告受け囲み取材で驚きの告白「今朝、自分で切りました」にネット大荒れ― スポニチ Sponichi Annex 社会

「これはですね、今朝、自分で切りました。時間もございませんでしたので、若干形が悪いかもしれませんが、自分で切りました」

この「セルフカット」の告白は、あまりにも唐突かつ状況にそぐわないものであり、報道陣はもちろん、その様子をテレビで見ていた視聴者を大いに混乱させました。「一体、この人は何を考えているんだ?」という当惑が広がり、ネット上では「鉄の心臓」「もはや大物」といったある種の感心の声すら上がりました。この一言は、シリアスなニュースの中に異質なユーモア(あるいは不気味さ)を投げ込み、彼女のキャラクターを一層複雑で捉えどころのないものにしたのです。

2-2. 疑惑対応に追われる「多忙」をアピールする狙いがあった可能性

この発言の意図として、まず考えられるのは「多忙さのアピール」です。政治家は、有権者に対して「公務に身を捧げている」という姿勢を示すために、自身の多忙さを強調することがあります。「連日の疑惑対応や議会との調整に追われ、美容室に行く時間すらない」というメッセージを、この「セルフカット」という具体的なエピソードで伝えようとしたのかもしれません。

もしこの狙いがあったとすれば、それは一種の計算されたパフォーマンスと言えます。しかし、前述の通り、彼女は笑顔でこの発言をしました。深刻な状況を訴えるにしては、あまりにも明るい表情だったため、真剣さが伝わりにくかったという側面があります。むしろ、「こんな状況でも冗談を言える余裕があるのか」と受け取られ、かえって批判を強める結果になった可能性も考えられます。

2-3. 他人にスタイルを任せないという強い自己表現へのこだわり

もう一つの深読みとして、この発言が彼女の「自身のスタイルへの強いこだわり」の表れであるという可能性です。田久保市長の過去の経歴を見ると、ハードロックバンドのボーカル、バイク便ライダー、カフェ経営など、既存の枠にとらわれず、常に自己表現を重視してきた生き方が浮かび上がります。彼女にとって、髪型やファッションは、自らのアイデンティティを構成する重要な要素であり、「自分のスタイルは他人に委ねず、自分で決める」という哲学を持っているのかもしれません。

その哲学からすれば、他人に髪を切ってもらう美容室に行くよりも、たとえ時間がなくても自分の手でスタイルを維持することの方が、彼女にとっては自然な選択だった可能性があります。もしそうであるならば、この発言は単なる言い訳やアピールではなく、彼女の生き方そのものを体現した言葉であったと解釈できます。社会的な圧力に屈せず、自分らしさを貫くという、ある種の反骨精神の現れだったとも考えられるのです。

3. 田久保真紀市長は髪をグレーに染めている?地毛か白髪染めかを考察

田久保市長のビジュアルで、その個性的な髪型と双璧をなすほど注目されたのが、その「髪色」です。白と黒が入り混じった独特の色合いは、「あれは地毛なのか、それとも意図的に染めているのか?」という素朴な疑問を多くの人に抱かせました。公人、特に女性政治家が白髪をどう扱うかは、その人の価値観や年齢に対する考え方を反映する鏡でもあります。ここでは、彼女の髪色の真相について、複数の可能性から深く考察していきます。

3-1. 年齢(55歳)から見る自然な白髪の可能性が最も高い

最もシンプルで、かつ最も有力と考えられる説は、田久保市長の髪色が自然な白髪、すなわち地毛であるというものです。彼女は1970年生まれの55歳(2025年現在)。この年齢になると、白髪が増えるのは生理現象としてごく当たり前のことです。特に、テレビ映像や写真で確認できる彼女の髪は、生え際や根元部分に白髪が集中しており、これは加齢による白髪の進行パターンと完全に一致します。

白髪の原因は?メカニズムや考えられる理由について – 美容医療の専門家(メディカル事業部) | ドクターシーラボ

多くの人は、白髪が目立ち始めると定期的に白髪染めを行いますが、田久保市長の場合はそれをせず、伸びてきたありのままの状態にしていると考えられます。日々の多忙な公務の中で、染め直す時間的な余裕がなかった、あるいは染める必要性を感じていなかった結果、現在のような独特のコントラストを持つヘアカラーになったと見るのが、最も自然な解釈でしょう。

3-2. 白髪をあえて隠さない「グレイヘア」という価値観の選択

近年、特に女性の間で、白髪をネガティブなものとして隠すのではなく、むしろ成熟の証として受け入れ、魅力的な個性として活かす「グレイヘア」というムーブメントが広がっています。アナウンサーの近藤サトさんなどがその象徴的な存在ですが、田久保市長もこの価値観を選択している可能性があります。

【近藤サトさんインタビュー】コンプレックスから解放され、自分らしく生きるために。グレイヘアのその先へ – HOT PEPPER Magazine

この選択は、単に「染めるのが面倒」という消極的な理由だけでなく、「ありのままの自分でいること」「加齢に抗わない自然体の生き方」という積極的な意思表示とも捉えることができます。政治の世界では、若々しさや活力が重視される傾向にあり、特に女性政治家は外見へのプレッシャーに晒されがちです。その中で、あえて白髪を隠さないスタイルを貫くことは、既成概念にとらわれない強い意志や、見た目ではなく中身で勝負するというメッセージを発信していると見ることもできます。この潔さが、一部の支持者にとっては魅力的に映った可能性は十分に考えられます。

3-3. 専門家が分析する「地毛+部分的なトナー」を使用した洗練スタイルの可能性

一方で、美容業界の専門家や、ファッションに詳しい人々からは、完全に手を加えていないわけではないのではないか、という指摘もなされています。具体的には、黄ばみが出やすい白髪の色味を補正し、より美しいプラチナやシルバー系の色に見せるための「カラートナー」や「紫シャンプー」などを部分的に使用しているという説です。

グレイヘア(白髪染めない髪)をきれいに見せるには | セグレタ – Kao

もしこの説が正しければ、彼女のスタイルは単なる「白髪の放置」ではなく、自身の髪質を理解した上で、最も魅力的に見えるように計算された「スタイリング」ということになります。白髪を活かしつつも、より洗練された印象を与えるための手入れを施しているのだとすれば、それは彼女の高い美意識とセルフプロデュース能力の現れと言えるでしょう。この場合、彼女の髪型は「無頓着」の産物ではなく、「計算された個性」の表現ということになり、その人物像もまた違った角度から見えてきます。真相は本人にしか分かりませんが、複数の可能性を考慮することで、より深く彼女のスタイルを理解することができます。

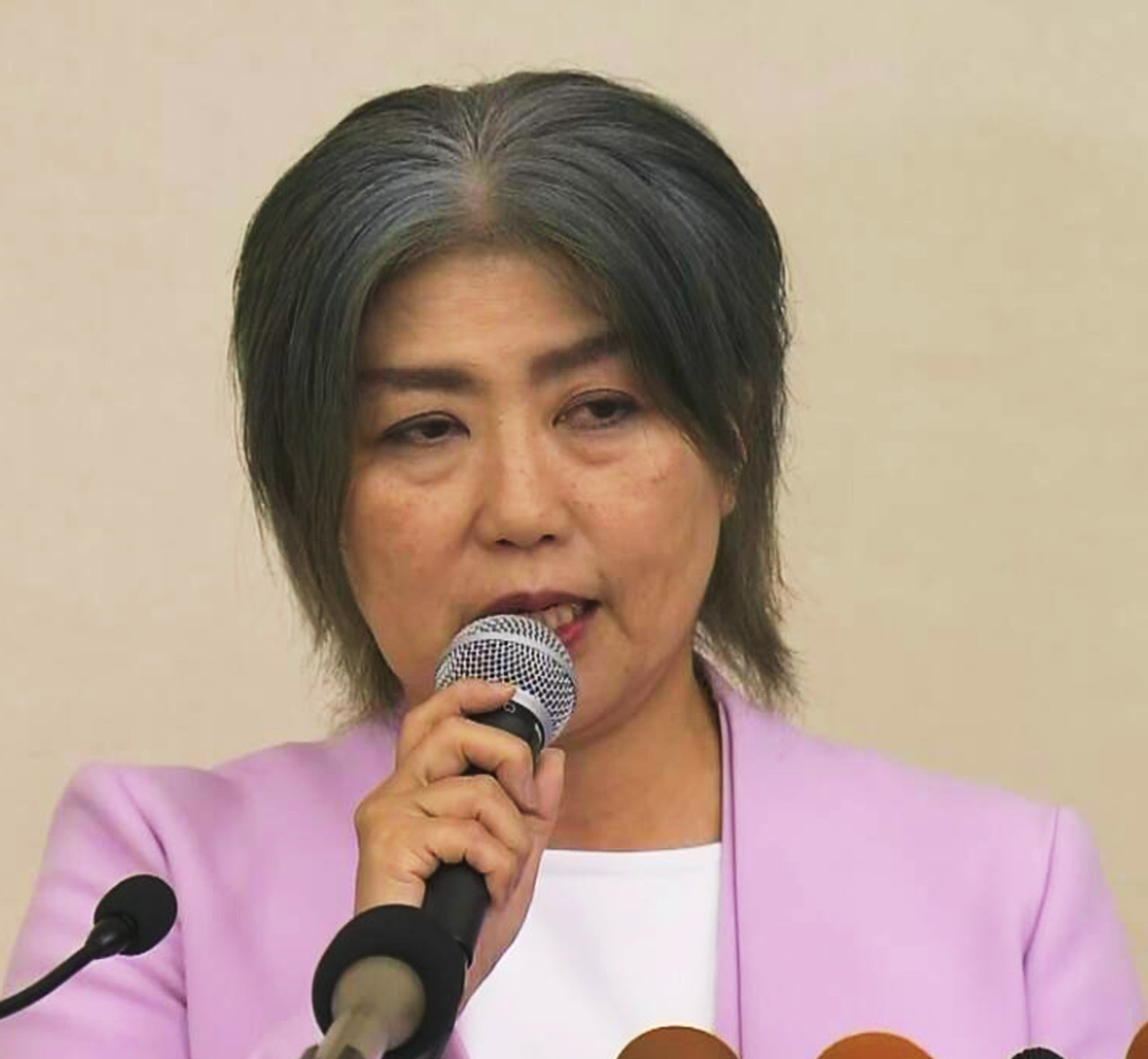

4. 田久保真紀市長が会見にピンクスーツを着てきたことに批判が殺到した理由

もし髪型が静かなる自己主張だったとすれば、会見で着用した鮮やかなピンクのジャケットは、雄弁すぎるメッセージとなって世間に衝撃を与えました。学歴詐称疑惑という極めて深刻な問題に対し、自らの進退を表明する場でなぜ彼女はあの色を選んだのか。この服装選択が、多くの人々の感情を逆なでし、ネット上で大規模な炎上を引き起こした理由を、会見の状況、世間の反応、そしてその背景にある心理から徹底的に分析します。

4-1. 2025年7月7日の辞任会見での服装が物議の中心に

問題の服装が公の場に現れたのは、2025年7月7日夜に開かれた緊急記者会見でした。この日、田久保市長はまさに四面楚歌の状態にありました。市議会は全会一致で辞職勧告を決議し、強い調査権を持つ百条委員会の設置も決定。さらに市民による刑事告発もなされるなど、政治家として崖っぷちに立たされていました。

伊東市長、辞職願を提出し出直し選出馬へ…学歴詐称問題で市議会が辞職勧告・百条委設置 – 読売新聞

この会見で、彼女は市長職の辞任と、その後の出直し市長選挙への立候補という、重大な決断を発表しました。そのような政治生命を賭した緊迫の場面で彼女が選んだ衣装は、インナーにシンプルな白いTシャツ、ボトムスに黒のパンツ、そしてその上に羽織った鮮烈なショッキングピンクのノーカラージャケットでした。テレビ中継やネット配信でこの姿が映し出された瞬間、SNSは騒然となり、疑惑の内容そのものを上回る勢いで、彼女の「服装」に関する議論が巻き起こったのです。

4-2. ネット上で「謝罪の場に不適切」「反省の色なし」との声が爆発的に噴出

このピンクジャケットに対する世間の反応は、驚くほど画一的であり、そのほとんどが手厳しい批判でした。X(旧Twitter)やニュースサイトのコメント欄は、またたく間に非難の声で埋め尽くされました。その主な意見は、以下のようなものです。

- TPOの欠如を指摘する声:「謝罪会見でピンクはありえない」「社会人としての常識を疑う」「場をわきまえるということができないのか」

- 反省の態度を問う声:「反省の色が1ミリも感じられない」「市民を愚弄しているとしか思えない」「この服装で謝罪されても、誰が納得するのか」

- 意図を訝しむ声:「わざとやってる?」「炎上商法か」「何か特別なメッセージが込められているのか」

- 単純な呆れの声:「話が全く頭に入ってこない」「ピンクのせいで内容が霞んでいる」「もう何がしたいのか分からない」

これらのコメントから明らかなように、多くの人々は、会見の「深刻な内容」と、服装が持つ「華やかで楽観的なイメージ」との間に、許容しがたいほどの乖離を感じました。このビジュアルが、彼女の言葉の重みを失わせ、不信感を決定的なものにするトリガーとなったのです。

学歴詐称疑惑の伊東市長、辞職表明会見で「ピンクジャケット」着用 「謝罪する気ある?」SNSで疑問の声 – J-CAST ニュース

4-3. なぜピンクジャケットはこれほどまでに批判の的になったのか

このピンクジャケットがなぜ、単なる「派手な服」というレベルを超えて、大規模な批判の対象となったのか。その根底には、私たちが「公的な謝罪」という儀式に対して抱いている、共有された社会規範(ソーシャルノーム)が存在します。謝罪とは、自らの過ちを認め、相手に許しを請う行為であり、そこでは最大限の誠意と反省の態度が求められます。そしてその誠意は、言葉だけでなく、表情、声のトーン、そして「服装」といった非言語的な要素によって補完され、伝達されると私たちは無意識に期待しています。

黒や紺の地味なスーツで、神妙な面持ちで頭を下げる――。これは、私たちがメディアを通じて繰り返し見てきた「謝罪の様式美」です。田久保市長の服装は、この様式美を真正面から裏切るものでした。そのため、人々は彼女の服装から「反省していない」「事態を軽視している」「市民の感情を理解していない」というメッセージを読み取り、強い不快感と怒りを覚えたのです。つまり、服装の選択ミスという一つの行為が、彼女の政治家としての資質全体への疑念へと直結してしまったと言えるでしょう。

5. 会見にピンクスーツを着ることはマナー違反なのか?専門家の見解と色彩心理学

田久保市長が選んだピンクのジャケット。多くの人が直感的に「マナー違反だ」と感じましたが、それは具体的にどのような根拠に基づくのでしょうか。ここでは、危機管理やフォーマルウェアの専門家が語る「謝罪の場のドレスコード」を紐解くとともに、色彩心理学の観点からピンクという色が持つ意味と、それが会見の場でどのような作用をもたらしたのかを深く分析します。服装という視点から、今回の騒動の本質に迫ります。

5-1. 謝罪会見における服装の一般常識と推奨されるスタイル

危機管理広報やビジネスマナーの世界では、謝罪会見は極めて重要なコミュニケーションの場と位置づけられています。ここで失敗は許されず、服装もまた、発言内容と同じくらい慎重に選ばれるべき要素とされています。その目的はただ一つ、「真摯な反省の意を、視覚的にも明確に伝えること」です。

専門家が推奨する、謝罪の場にふさわしい服装のポイントは以下の通りです。

謝罪の場面で知っておきたい正しいスーツのマナー – オーダースーツSADA

| 項目 | 推奨されるスタイルと理由 |

|---|---|

| スーツの色 | 黒、ダークネイビー(濃紺)、チャコールグレーといったダークカラーが基本です。これらの色は「厳粛」「自制」「反省」といったメッセージを伝え、相手に対して真摯な態度を示します。明るい色は軽薄さや楽観的な印象を与えかねないため、厳禁とされています。 |

| デザインと素材 | 無地のシングルスーツが最も無難です。ストライプやチェックなどの柄物、光沢のある素材は華美な印象を与え、謝罪の意図を損なうため避けるべきです。ノーカラージャケットも、デザイン性が高いと見なされ、フォーマルな謝罪の場では避けた方が良いという意見もあります。 |

| インナー | 清潔感のある白無地のシャツやブラウスが最適です。これもまた、誠実さや潔白さを示したいという意図の表れとされます。 |

| アクセサリー | 基本的に結婚指輪以外は身につけないのが鉄則です。イヤリングやネックレス、ブローチといった装飾品は、自己顕示欲の表れと受け取られるリスクが非常に高いため、全て外すべきとされています。 |

この専門的な見地から田久保市長の服装を評価すると、鮮やかなピンクのジャケットは、色、そしてノーカラーというデザインの両面で、謝罪の場のドレスコードから大きく逸脱していることが分かります。「マナー違反」という世間の批判は、この服装が持つ視覚的メッセージが、謝罪という行為の目的と著しく矛盾していたことに起因する、極めて妥当な反応であったと言えます。

5-2. ピンク色が与える心理的効果と会見内容との致命的なミスマッチ

色彩心理学の分野では、色は人の感情や認識に直接的な影響を与えるとされています。ピンクという色が持つ心理的効果は、非常に多面的です。

色彩心理学における色の意味・効果|色が与える影響も解説 – キャリカレ

ポジティブな側面としては、「幸福感」「安らぎ」「優しさ」「愛情」「ロマンティック」といった、柔らかく、心地よい感情を喚起します。一方で、ネガティブな側面としては、「甘え」「依存」「未熟さ」「現実逃避」「軽薄さ」といった印象を与えることもあります。

田久保市長の会見は、自身の経歴に関する重大な疑義について釈明し、市政を混乱させたことを謝罪するという、極めて深刻で重い内容でした。このような文脈で、幸福感や軽やかさを象徴するピンク色を身にまとっていたことは、語られる言葉の深刻さと、服装が発するメッセージとの間に致命的な不協和音を生じさせました。

視聴者の脳内では、「辞任を表明している(深刻な情報)」と「ピンクの服を着ている(楽観的な情報)」という矛盾した情報が衝突します。この認知的な不協和を解消するため、多くの人はよりインパクトの強い視覚情報、つまり「ピンクの服」の方を優先し、「この人は事態を深刻に受け止めていない」「反省していない」という結論に至ったと考えられます。この心理的なメカニズムが、広範な批判と不信感の温床となったのです。

5-3. 過去の政治家と比較して浮き彫りになる会見ファッションの異質性

過去、日本の政界で起きた数々の不祥事やスキャンダルを振り返ってみると、謝罪会見に臨む政治家の服装には、ある種の「様式」が存在することが分かります。記憶に新しい様々な疑惑、例えば政治資金規正法違反の問題で記者会見を開いた政治家たちや、過去に不適切な言動で辞任に追い込まれた大臣たちも、そのほとんどがダークカラーのスーツに身を包んでいました。

裏金議員、なぜ「紺スーツ」ばかり? 会見から見えた戦略とほころび – 毎日新聞

この「ダークスーツでの謝罪」は、メディアを通じて繰り返し再生されることで、社会的なコンセンサス、一種の「お約束」として定着しています。それは、有権者に対する反省の意を示す、最も分かりやすい視覚的シンボルなのです。

田久保市長のピンクジャケットは、この長年にわたる「お約束」を破るものでした。過去のどの事例と比較しても、その異質さは際立っています。もちろん、服装がその人の内面を100%表すわけではありません。しかし、市長という公的な立場にある人物が、市民に対して謝罪するというパフォーマンスの場において、この「お約束」を無視したことは、結果的に「私はあなたたちの常識や期待には従わない」という、意図せざる傲慢なメッセージとして受け取られてしまった可能性が高いのです。市民との信頼関係構築において、これはあまりにも大きな失策であったと言えるでしょう。

6. 田久保真紀市長が謝罪時にも自身のファッションを崩さない理由はなぜ?会見の様子が反省しているように見えないと物議を醸す

疑惑追及の市議会でも、辞任表明の記者会見でも、一貫して自身のスタイルを崩さなかった田久保真紀市長。その姿勢は、一部からは「ブレない」と評される一方で、大多数からは「反省していない」「空気が読めない」と厳しい批判を浴びました。なぜ彼女は、社会的な批判を浴びてまで自身のファッションを貫いたのでしょうか。その背景には、彼女が歩んできたユニークな人生経験と、それによって形成された強固な自己像、そして計算された自己ブランディング戦略が存在するのかもしれません。その深層心理と、それが招いた結果について考察します。

6-1. バイク便、バンド活動など異色の経歴から見える自己表現への強いこだわり

田久保市長のキャリアパスは、典型的な政治家のそれとは大きく異なります。公表されている経歴を紐解くと、彼女の人生が常に「自己表現」と共にあることが見えてきます。

- 学生時代のハードロックバンド活動: 音楽、特に自己主張の強いロックというジャンルでのボーカル経験は、他者の評価を恐れず自らを表現する訓練であったと言えるかもしれません。

- バイク便ライダー: まだ男性が大多数であったであろう業界に飛び込み、自らの腕一本で道を切り拓いてきた経験は、彼女の独立心とタフさを物語っています。

- 広告代理業での独立とカフェ経営: 自身の感性や世界観をビジネスとして形にするクリエイティブな仕事は、自己表現そのものです。特にカフェ「SORA」は、ベジタリアン・ヴィーガンに対応するなど、彼女の思想やライフスタイルが色濃く反映された空間だったと推測されます。

これらの経験は、「何者か」になるのではなく、常に「私」として生きることを選択してきた証左です。彼女にとって、髪型や服装といったファッションは、単に着飾るためのものではなく、自らのアイデンティティと不可分な、自己表現の根幹をなす要素なのでしょう。だとすれば、謝罪の場で服装を変えることは、自分自身を否定することに等しく、彼女の信条がそれを許さなかった、という可能性が考えられます。

6-2. 「鉄の女」としての自己ブランディング戦略という可能性

一方で、彼女のファッション選択を、より計算された「自己ブランディング戦略」と見る向きもあります。これは、特に女性リーダーが男性優位の社会で戦う際に用いられる手法で、あえて強い色や個性的なスタイルを前面に押し出すことで、「弱さを見せない」「安易に屈しない」という「鉄の女」のイメージを構築する戦略です。

今回のピンクスーツも、一般的に連想される「優しさ」「可愛らしさ」のピンクではなく、ビビッドで自己主張の強いショッキングピンクでした。これは、謝罪はしつつも、政治家としての信念は曲げない、逆境の中でも戦い続けるという、ある種の決意表明だったのかもしれません。会見で辞職と同時に「出直し選挙への出馬」を表明したことと、この服装が持つ「前向きさ」「再出発」といったイメージは、符号が合うようにも思えます。もしこれが計算された戦略だとしたら、彼女は謝罪の誠意を伝えることよりも、自らの政治的再起をアピールすることを優先したということになります。

6-3. 危機管理専門家が断罪する「やってはいけない」コミュニケーション

しかし、こうした自己表現や戦略は、危機管理の専門家からは「最悪の選択」と断じられています。危機管理コミュニケーションの専門家である増沢隆太氏は、一連の田久保市長の対応を「打つ手がすべて真逆に作用している」と厳しく評価。「申し開きの無い学歴の問題なので、これを正当化しようと考えること自体が完全なミス」と指摘しています。

「謝罪の場でなぜピンク色のジャケット?」伊東市・田久保真紀市長の会見に抱いた“強烈な違和感”…ピンクが伝えるメッセージは? – AERA dot.

謝罪会見の成否は、いかに相手(市民や有権者)の感情に寄り添い、共感を得られるかにかかっています。そのためには、まず自身の非を認め、謙虚な姿勢を示すことが絶対条件です。しかし、田久保市長の服装や態度は、自己のスタイルや主張を優先するものに見え、市民の感情とは大きな隔たりがありました。この「共感の欠如」こそが、彼女が「反省しているように見えない」最大の理由であり、専門家が指摘する「やってはいけないコミュニケーション」の典型例だったのです。

6-4. 涙ながらの訴えと服装のギャップが招いた致命的な不信感

7月2日の会見で、田久保市長は声を詰まらせ、涙ぐみながら市民への思いを語るシーンがありました。本来であれば、感情に訴えかけるこの場面は、人々の同情や理解を得るチャンスになり得たはずです。しかし、この涙の訴えも、結果的に多くの人々の心には響きませんでした。

その最大の原因は、感情表現(涙)と視覚情報(ピンクの服装)との間に生じた、あまりにも大きなギャップです。心理学では、矛盾した情報を受け取った際、人はより強く印象に残った情報を信じる傾向があるとされます。この場合、「涙」という一過性の感情表現よりも、「ピンクのジャケット」という恒常的な視覚情報の方が、人々の脳裏に強く焼き付きました。その結果、「泣いてはいるが、本心では反省していないのではないか」という致命的な不信感を生み出してしまったのです。

「女の涙は武器」と揶揄されることがありますが、その涙が真実として受け止められるかどうかは、言葉や表情、そして服装といった、その人物が発する全てのメッセージに一貫性があるかどうかにかかっています。田久保市長のケースは、この一貫性が完全に欠落していたために、最も伝えたかったはずの「思い」が届かなかった、悲劇的なコミュニケーションの失敗例として記憶されることでしょう。

まとめ

静岡県伊東市の田久保真紀市長をめぐる一連の学歴詐称疑惑は、彼女の個性的な髪型や会見での服装といったビジュアル面が大きな焦点となり、社会現象ともいえるほどの広範な議論を巻き起こしました。なぜ彼女のスタイルがこれほどまでに注目され、そして批判の対象となったのか、本記事で深く分析してきました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- なぜ髪型が話題になったのか?

政治家として極めて異例な、白髪と黒髪が混在するボリューム感のあるロングヘアが、SNSで「うしおととら似」などと拡散され、強烈なインパクトを与えたためです。さらに、渦中に「今朝、自分で切りました」と発言したことも、彼女の特異なキャラクターを際立たせました。 - なぜピンクスーツが批判されたのか?

辞任表明という極めて厳粛な謝罪の場で、楽観的・華やかな印象を与えるショッキングピンクのジャケットを着用したことが、社会通念上のTPOや服装マナーから著しく逸脱していると見なされ、「反省の意が感じられない」と多くの批判を招きました。 - なぜ反省しているように見えなかったのか?

危機管理のセオリーである「ダークスーツでの謝罪」を意に介さないスタイル、そして涙ながらの訴えと服装との致命的なギャップが、市民や視聴者に「事態を軽視している」という強い不信感を抱かせたためです。異色の経歴に裏打ちされた自己表現へのこだわりが、公人としての共感性を損なう結果となりました。 - ファッションを崩さない理由とは?

バイク便ライダーやロックバンドのボーカルといった経歴から形成された「自分らしさを貫く」という強い意志や、女性リーダーとして「弱さを見せない」ための自己ブランディング戦略である可能性が考えられます。しかし、その戦略が謝罪の場においては完全に裏目に出てしまいました。

コメント