2025年5月、新緑が目に鮮やかな季節に、茨城県石岡市のひとつの市立小学校で、子供たちの心を深く傷つける深刻な事態が発生しました。この出来事は、教育現場における児童の人権意識の欠如を浮き彫りにし、全国に大きな衝撃とともに重い課題を投げかけています。問題の中心にあるのは、小学6年生の女子児童たちが、学校の内科検診を円滑に進めるという名目の下、担任の女性教師から上半身の下着を脱ぐよう指示され、その姿のまま男子児童と同じ教室で授業を受けることを強要されたという事実です。この信じがたい対応によって、複数の児童がからかいの対象となり、言葉にできないほどの羞恥心と精神的苦痛を味わうことになりました。

この衝撃的なニュースに触れ、多くの方が義憤や不安、そして強い疑問を感じていることでしょう。保護者の立場であれば、自分の子供がもし同じ状況に置かれたらと想像し、胸が張り裂けるような思いかもしれません。また、一市民として、なぜこのような時代錯誤ともいえる事態が現代の日本で起きてしまったのか、その根源を知りたいと考えるのは当然のことです。具体的には、以下のような疑問が頭をよぎるのではないでしょうか。

- 一体、この問題が起きたのは茨城県石岡市のどこの小学校なのか?具体的な場所は判明しているのだろうか。

- なぜ、同性であるはずの女性教師が、思春期の少女たちの気持ちを無視するような指示を出したのか?その教師は一体誰で、何者なのか?

- 「検診をスムーズに」という理由の裏に隠された、本当の原因は何だったのか?これは単なる個人のミスなのか、それとも組織的な問題なのか。

- 事件発覚後、学校や市教育委員会は現在、どのような対応策を取り、被害児童の心のケアは十分に行われているのか。

- そして、最も重要なこととして、私たちの社会は、この事件から何を学び、二度とこのような悲劇を繰り返さないために何をすべきなのだろうか。

この記事では、報道された客観的な事実に加え、ネット上で交わされる様々な声、さらには教育現場が抱える構造的な問題点までを深く掘り下げ、皆様が抱えるこれらの疑問に真摯に向き合います。事件の発生経緯から、問題となった小学校の特定状況、指示を下した女性教師の背景、そしてこの問題を生み出した根深い原因まで、あらゆる角度から徹底的に分析・考察していきます。この記事を最後までお読みいただくことで、単なる事件の概要理解に留まらず、その背後にある日本社会の課題と、子供たちの未来を守るために私たちが果たすべき役割について、深く考えるきっかけとなることをお約束します。

1. 茨城県石岡市で発覚した女子児童の内科検診における下着問題の全貌

この問題を正しく理解するためには、まず「いつ、どこで、誰が、何をしたのか」という基本的な事実関係を、感情を排して正確に把握することが不可欠です。報道されている情報を時系列に沿って丁寧に再構築し、単なる出来事の羅列ではなく、その一つひとつの行動が思春期の子供たちにどのような影響を与えたのかという視点を加えて、事件の全貌を克明に描き出します。

1-1. 事件の経緯:2025年5月27日に一体何が起きたのか

問題が発生したのは、2025年5月27日火曜日の午後。多くの小学生にとって、昼休みを終えて少し気だるさを感じながら午後の授業に臨む、ごくありふれた日常の一コマであったはずです。しかし、この日、石岡市内のとある市立小学校に通う6年生の女子児童たちにとっては、その日常が予期せず崩れ去る瞬間となりました。各報道機関からの情報を統合し、当日の流れを再現すると、以下のようになります。

| 時間帯 | 場所 | 出来事 | 心理的影響の考察 |

|---|---|---|---|

| 昼休み | 保健室 | 担任女性教師からの指示 | 楽しいはずの昼休みの終わりに、突然保健室へ集められるという非日常的な状況。担任教師から「内科検診のため」として、上半身の下着を脱ぐよう指示されます。この時点で、児童たちの心には「なぜ?」「どうして今?」という疑問と不安が芽生えたと考えられます。 |

| 5時間目 | 6年生の教室 | 下着を脱いだ状態での授業 | 指示に従い、肌着などを脱いで体操服1枚になった女子児童たちは、検診会場ではなく、男子児童が待つ自分たちの教室へ戻されます。異性の視線が集中する中、羞恥心と緊張感で授業どころではなかったことは想像に難くありません。一刻も早くこの場から逃げ出したい、という焦燥感に駆られていた可能性もあります。 |

| 5時間目以降 | 教室・廊下など | 精神的苦痛の発生 | 「からかわれる」という事態が発生します。これは、単なる子供の悪ふざけではありません。被害児童にとっては、自分の身体的な特徴を嘲笑され、尊厳を踏みにじられる耐え難い苦痛です。周囲の児童も、この異常な光景にどう反応していいか分からず、教室全体の空気が不穏なものになったと推測されます。 |

| 後日 | 家庭・学校 | 問題の発覚と表面化 | 心に深い傷を負った児童が、勇気を振り絞って保護者に打ち明けたことで、この重大な問題がようやく発覚します。保護者からの訴えを受け、学校側も事態を把握。しかし、子供が自ら声を上げるまで、学校側がこの問題を認識できていなかったという事実は、極めて重く受け止めるべきです。 |

学校側が本来定めていた手順は、至極当然のものでした。それは「児童は内科検診の順番が来てから、プライバシーが確保された保健室などで着替え、そのまま検診会場へ向かう」というものです。この手順を守っていれば、今回の悲劇は決して起こりえませんでした。しかし、担任教師はこの最も基本的な手順を遵守せず、あろうことか最も配慮が必要な状態の児童たちを、最も無防備な空間である教室へと送り返してしまったのです。この一連の判断ミスは、単なる「うっかり」では済まされず、教育者としての基本的な資質が問われる重大な過誤であったと言わざるを得ません。

1-2. 問題となった担任教師の指示内容とその曖昧さが招いた混乱

この事件をさらに複雑にしているのが、担任の女性教師が出したとされる指示内容の曖昧さです。報道によってニュアンスが微妙に異なっており、現場での混乱ぶりを物語っています。

読売新聞は「上半身の下着を脱ぐよう指示」としつつ、「ブラジャーと胸パッド付きキャミソールはそのままでよいとの指示だった」という補足情報を掲載しています。一方で、日本テレビは市教育委員会の説明として、より具体的に「ブラジャー、スポーツブラ、カップ付きインナー以外の『下着』を脱いで体操服のTシャツを着るよう指示があった」と報じています。

【参考情報】

過去の類似事案に関する報道として、以下をご参照ください。

校医「早くしろ」、小6女児に下着脱がせ上半身裸で待機させる…「本当に苦痛だった」 – 読売新聞オンライン

これらの情報を突き合わせると、教師の意図としては「体操服の下に着る肌着やシャツ類を脱がせる」ことだったのかもしれません。しかし、考えてみてください。小学6年生の女子児童が、突然の指示で、それを瞬時に、かつ正確に理解し判断することができたでしょうか。「私のこのキャミソールは『胸パッド付き』に入るの?」「このスポーツブラはいいの?」「じゃあ、何がいけないの?」といった疑問が次々と湧き上がり、パニック状態に陥った児童もいた可能性があります。友達同士で顔を見合わせ、どうすればいいか分からず、不安な気持ちで右往左往する姿が目に浮かぶようです。

さらに、「教諭は上着を着用するよう指示していたが、それが徹底されていなかった」という情報も存在します。これは、指示そのものが曖昧であったか、あるいはパニック状態の児童たちに正確に伝わらなかったことを示唆しています。もし上着着用の指示が明確に伝わっていれば、少なくとも体操服1枚で教室に戻るという最悪の事態は避けられたかもしれません。この伝達の不備は、教師の指導力不足、あるいは児童の心情を軽視していたことの証左とも言えるでしょう。結局のところ、曖昧で不親切な指示が、子供たちを無用な混乱と羞恥の渦に巻き込んでしまったのです。

1-3. 「からかわれる」では済まされない女子児童が受けた精神的ダメージの深刻さ

報道では「冷やかされたりする女児がいた」という言葉で表現されていますが、この簡潔な一文の裏には、被害児童の魂を深く抉るような深刻なダメージが隠されています。私たちはこの「からかい」という言葉の危険性を、決して軽視してはなりません。

小学6年生という時期は、児童期から思春期へと移行する、人生で最も多感で繊細なターニングポイントです。身体は急激に大人へと変化し始め、心はそれに追いつかずに揺れ動きます。他人の視線、特に異性の視線を強く意識するようになり、自分の容姿に対するコンプレックスが芽生えやすい時期でもあります。このようなデリケートな時期に、自分の意思に反して下着を脱がされ、その姿を男子児童の好奇の目に晒され、あまつさえ嘲笑の対象にされるという経験は、単なる「嫌な思い出」では済みません。これは、個人の尊厳を踏みにじる暴力的な行為であり、心への深刻な「傷害事件」と捉えるべきです。被害児童が受けた精神的ダメージは、以下のような形で長期的に影響を及ぼす可能性があります。

- PTSD(心的外傷後ストレス障害):事件の記憶がフラッシュバックする、悪夢を見る、事件に関連する場所(学校や教室)を避けるようになるなど、深刻なトラウマ症状に発展する恐れがあります。

- 対人恐怖・男性恐怖:この経験から、人を信じることができなくなったり、特に男性に対して強い恐怖心や嫌悪感を抱いたりするようになる可能性があります。これは、将来の人間関係構築に深刻な影響を及ぼしかねません。

- 自己肯定感の著しい低下:「自分はからかわれても仕方ない存在だ」「自分の体は汚れている」といった歪んだ自己認識を持ってしまい、自分自身を価値のない人間だと感じてしまう危険性があります。

- 不登校や引きこもり:学校が「安全な場所」ではなく「危険で恐ろしい場所」と認識されることで、登校できなくなるケースも十分に考えられます。

【参考情報】

子供が被害に遭った際の心のケアに関する公的情報として、以下をご参照ください。

こころの病気を知る > PTSD(心的外傷後ストレス障害) – 厚生労働省

6年生の母親が「子供を守るはずの学校側が」と憤るのは、まさにこの点です。学校とは、本来、子供たちにとって最も安全で、安心して自分らしくいられる場所でなければなりません。その聖域であるはずの場所で、守ってくれると信じていた教師によって、心に生涯消えないかもしれない傷を負わされたのです。この事態の異常さと深刻さを、私たちは正しく認識する必要があります。

2. 茨城県石岡市・女子児童内科検診下着問題の小学校はどこにあるのか?

この衝撃的な事件が報じられて以降、多くの人々の関心は「一体、どこの小学校でこんな酷いことが起きたのか?」という点に集まっています。しかし、2025年7月9日現在、問題が起きた具体的な学校名はどの公式メディアも報じていません。なぜ学校名は伏せられているのか、その背景と、ネット社会における特定行為の危険性について深く考察します。

2-1. 学校名が非公表となっているのはなぜか?その理由を徹底解説

結論から述べると、問題を起こした石岡市立小学校の名前が公にされていないのは、報道機関や教育委員会による意図的かつ倫理的な判断に基づくものであり、その理由は極めて正当です。主に、以下の3つの重要な観点から、情報の非公開は守られるべき措置と言えます。

- 【最優先事項】被害児童のプライバシーと心の平穏の保護:

これが最大の理由です。学校名が公になれば、インターネットや地域の口コミを通じて、被害に遭った女子児童が誰であるかが特定されてしまうリスクが飛躍的に高まります。「あのクラスの子らしい」「あの子が被害者の一人だ」といった無責任な噂が広がり、児童は好奇の視線や心ない言葉に晒されることになります。これは、事件そのものによって受けた傷に、さらに塩を塗り込む「二次被害」に他なりません。子供たちが一日も早く日常を取り戻し、安心して学校生活を送れるようにするためには、個人が特定される可能性のある情報は徹底的に秘匿されなければならないのです。 - 【教育環境の維持】無関係な在校生や教職員への深刻な影響の回避:

学校名が公表された場合、その影響は被害児童や当事者の教師だけに留まりません。同じ学校に通う全く無関係な児童たちまでもが、「あの問題を起こした学校の子」というレッテルを貼られ、いじめや偏見の対象になる可能性があります。また、学校には保護者や地域住民、さらには報道機関からの問い合わせや抗議が殺到し、正常な教育活動が麻痺してしまうでしょう。これは、子供たちの学習権を著しく侵害する事態です。学校全体の機能を守るためにも、校名の公表は慎重であるべきなのです。 - 【社会的責任】誤情報による風評被害の防止:

現代のネット社会では、不確かな情報が瞬く間に拡散します。もし安易に校名を公表すれば、それが誤情報であった場合に、全く無関係の学校が深刻な風評被害を受けることになります。過去には、ネット上の誤った「特定」によって、関係のない個人や企業が多大な損害を被った事件が数多くありました。報道機関や公的機関は、そのような事態を誘発しないよう、情報の取り扱いに最大限の責任を持つ必要があるのです。

これらの理由から、私たちが「知りたい」という好奇心よりも、子供たちを守るという社会的責任を優先することが強く求められます。この問題の本質は「どこの学校か」ではなく、「なぜ起きたか」にあることを忘れてはなりません。

2-2. ネット上での特定は?安易な憶測と「デジタル魔女狩り」の危険性

公式な情報が伏せられている一方で、SNSや匿名掲示板といったインターネット空間では、「犯人捜し」ともいえる特定の動きが必ずと言っていいほど発生します。「石岡市の小学校は全部で〇校だから、この中のどこかだ」「あの地域の学校は評判が…」といった断片的な情報をつなぎ合わせ、憶測で学校名を挙げる書き込みが散見されるかもしれません。しかし、こうした行為は「デジタルの魔女狩り」に等しい、極めて危険で無責任な行為です。

根拠のない憶測に基づいて特定の学校や個人を攻撃することは、名誉毀損や業務妨害といった犯罪行為に該当する可能性すらあります。一度ネット上に拡散された情報は「デジタルタトゥー」として半永久的に残り、無関係な人々の人生を破壊しかねません。私たちは、キーボードを叩く指一本で、誰かの人生を狂わせてしまう可能性があるということを自覚する必要があります。

【参考情報】

インターネット上の誹謗中傷に関する公的相談窓口として、以下をご参照ください。

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内 – 総務省

事件に憤りを感じ、原因を追究したいという気持ちは理解できます。しかし、そのエネルギーを個人攻撃に向けるのではなく、なぜこのような問題が教育システム全体で許されてしまったのか、再発防止のために行政や学校は何をすべきなのか、といった建設的な議論に向けるべきです。匿名性の高いネット空間だからこそ、一人ひとりの高い倫理観と冷静な判断力が問われています。

2-3. 学校側および石岡市教育委員会の対応と謝罪コメントの分析

問題の発覚を受けて、学校および所管する石岡市教育委員会は、公式に謝罪の意を表明しています。それぞれのコメントを見てみましょう。

- 学校長:「児童への配慮が足りず、たいへん申し訳ない」「教職員に通知内容や検診の手順の順守を徹底させる」

- 石岡市教育長:「児童への配慮が不足していたことにより、児童及び保護者の皆様に不安を与える事態となったことに対し、心よりお詫び申し上げます」

【参考情報】

石岡市の教育行政に関する公式情報として、以下をご参照ください。

教育委員会 – 茨城県石岡市公式ホームページ

これらの謝罪は、組織として過ちを認める第一歩として必要なものです。しかし、この言葉だけで保護者や市民の信頼が回復するわけではありません。むしろ、その言葉の裏にある姿勢が厳しく問われます。「手順の順守を徹底させる」という言葉は、裏を返せば「これまでは徹底されていなかった」という組織の管理体制の不備を自ら認めていることに他なりません。また、これが単なる「手順ミス」という矮小化された認識に留まっていないか、児童が受けた人権侵害の深刻さを本当に理解しているのか、という点が懸念されます。

保護者や市民が本当に求めているのは、形式的な謝罪の言葉ではなく、以下の具体的な行動です。

- 透明性の高い調査と原因究明:なぜ手順が守られなかったのか、担任教師個人の問題なのか、学校全体の体質なのか、第三者を含めた委員会で徹底的に調査し、その結果を公表すること。

- 実効性のある再発防止策の策定:「徹底させる」という精神論ではなく、健康診断時のプライバシー保護マニュアルの改訂、複数の教員によるダブルチェック体制の導入、全教職員を対象とした人権研修の義務化など、誰が見ても分かる具体的な対策を示すこと。

- 被害児童への継続的な心理的ケア:スクールカウンセラーの配置増員や、外部の専門家との連携による、長期的かつ手厚いカウンセリング体制を構築し、保護者に明確に説明すること。

今後の学校と教育委員会の具体的な行動こそが、その真価を証明することになります。私たちは、この問題が一過性のものとして風化しないよう、継続してその動向を注視していく必要があります。

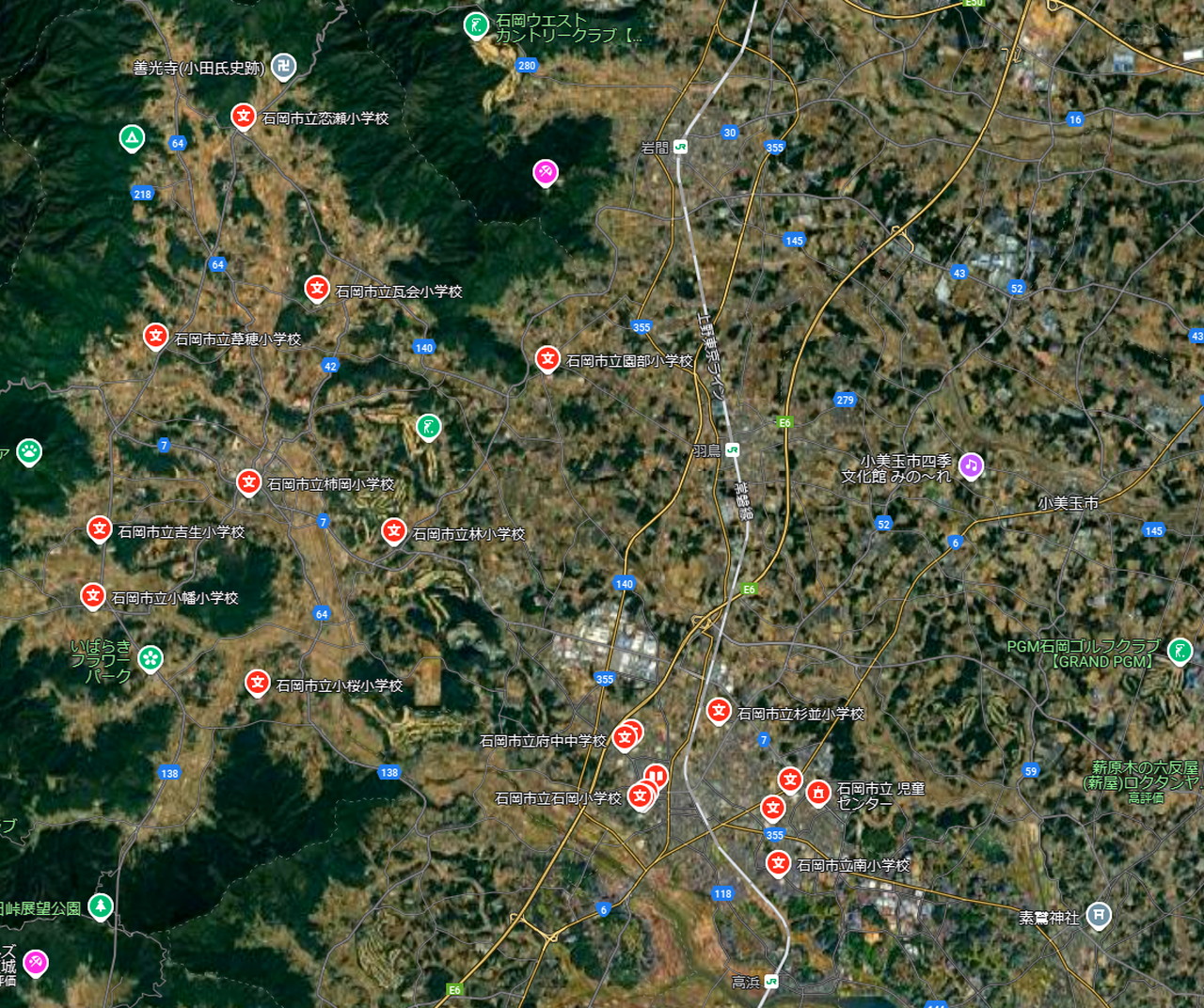

3. 参考情報:茨城県石岡市にある市立小学校の一覧

前述の通り、事件が発生した小学校名は特定されていませんし、特定を試みるべきではありません。しかし、この問題を石岡市全体の教育課題として捉えるために、現在市内にどのような小学校があるのかを客観的な情報として知ることは有益です。ここでは、石岡市の公式情報を基に、市立小学校の一覧と近年の動向を参考として掲載します。繰り返しになりますが、この情報を憶測や誹謗中傷の材料として使用することは絶対におやめください。

3-1. 2025年現在、石岡市に存在する市立小学校全15校

石岡市教育委員会の公式サイトが公表している情報(2025年5月1日時点)に基づくと、現在、石岡市が設置・運営する市立小学校は以下の15校です。各学校は、それぞれ長い歴史を持ち、地域の教育を担う重要な拠点となっています。

【一次情報ソース】

石岡市内の小学校に関する公式情報は、以下のページでご確認いただけます。

小学校 – 茨城県石岡市公式ホームページ

| 学校名 | 読み仮名 | 所在地(石岡市) | 特記事項(例) |

|---|---|---|---|

| 石岡小学校 | いしおか | 石岡一丁目 | 市の中心部に位置し、歴史ある学校の一つ。 |

| 府中小学校 | ふちゅう | 府中三丁目 | 常陸國總社宮に隣接し、地域の伝統と共に歩む。 |

| 東小学校 | ひがし | 東石岡四丁目 | 住宅地に位置し、比較的新しい学区。 |

| 南小学校 | みなみ | 石岡 | 近年の学校統合における中心校の一つ。 |

| 杉並小学校 | すぎなみ | 杉並二丁目 | 落ち着いた住環境の中に位置する。 |

| 園部小学校 | そのべ | 山崎 | 豊かな自然環境に恵まれた地域に根差す。 |

| 東成井小学校 | ひがしなるい | 東成井 | 地域の農業と密接な関わりを持つ。 |

| 瓦会小学校 | かわらえ | 瓦谷 | 伝統的な地名を持つ地域を校区とする。 |

| 林小学校 | はやし | 林 | 里山風景が広がる地域に位置する。 |

| 恋瀬小学校 | こいせ | 恋瀬 | 恋瀬川のほとり、風光明媚な場所にある。 |

| 葦穂小学校 | あしほ | 北根本 | 歴史的な地名を受け継ぐ学校。 |

| 吉生小学校 | よしう | 吉生 | 小規模ながら地域との連携が密。 |

| 柿岡小学校 | かきおか | 柿岡 | 旧八郷町の中心的な小学校の一つ。 |

| 小幡小学校 | おばた | 小幡 | 筑波山系の麓、自然豊かな環境。 |

| 小桜小学校 | こざくら | 小桜 | 桜の名所としても知られる地域に位置。 |

3-2. 近年の統廃合により閉校した小学校について

全国的な少子化の波は石岡市も例外ではなく、教育環境の質の維持・向上を目的として「小中学校統合再編計画」が進行中です。その一環として、近年、その長い歴史に幕を閉じた学校もあります。記憶と記録のために、2024年3月31日をもって閉校となった4つの小学校を以下に記します。

【一次情報ソース】

石岡市の小中学校統合再編に関する公式情報は、以下のページでご確認いただけます。

石岡市立小中学校の統合再編について – 茨城県石岡市公式ホームページ

- 高浜小学校(→主に南小学校へ統合)

- 三村小学校(→主に南小学校へ統合)

- 関川小学校(→主に南小学校へ統合)

- 北小学校(→主に府中小学校へ統合)

これらの学校の閉校は、地域住民や卒業生にとっては寂しい出来事ですが、子供たちにより良い教育環境を提供するための苦渋の決断であったと言えます。統廃合によって、学校の規模は大きくなりますが、同時に、より丁寧な個々への対応が求められることになります。

3-3. この情報から見えてくることと、重ねての注意喚起

この一覧は、石岡市が多様な地域性を持つ15の小学校によって支えられていることを示しています。今回の事件は、これら15校のどこで起きてもおかしくなかった、教育現場に共通する普遍的なリスクを内包した問題として捉えるべきです。リストを眺めて「この学校だろうか」と憶測を巡らせることは、問題の本質から目をそらし、無用な詮索に時間を費やすだけの不毛な行為です。

私たちは、このリストを、石岡市の子供たちの教育を担う大切な場所の一覧として認識し、特定の学校への偏見や攻撃ではなく、すべての学校の安全と人権尊重の文化が確保されるよう、市民として関心を持ち続けるきっかけとしなければなりません。この事件を教訓に、自分の子供が通う学校の健康診断はどのように行われているのか、プライバシーへの配慮は十分か、といった点について、保護者として改めて確認してみることも、建設的な第一歩と言えるでしょう。

4. 指示を出した担任女性教師は誰で何者なのか?

事件の引き金を引いたとされる担任の女性教師。なぜ、同性でありながら思春期の少女たちの心を踏みにじるような指示を出してしまったのか。彼女は一体どのような人物だったのでしょうか。この点に関しても、個人を特定する情報は伏せられており、私たちはその背景にある人間性や心理状態を、断片的な情報から推察するしかありません。

4-1. 担任教師の個人情報(名前・年齢・顔画像)は特定されているか?

当然のことながら、この女性教師の名前、年齢、教員としての経歴、顔写真といった個人を特定しうる情報は、一切公表されていません。これは、学校名の非公表と同じく、本人の人権を守り、家族や関係者への不必要な影響を防ぐための、法治国家として当然の措置です。たとえ過ちを犯したとしても、法に基づかない社会的な制裁、いわゆる「私刑(リンチ)」が許されるわけではありません。

ネット上では、断片的な情報から人物像をプロファイリングするような書き込みが見られるかもしれませんが、それらは全て憶測の産物であり、真実とは限りません。私たちが焦点を当てるべきは、「誰が」という個人攻撃ではなく、「なぜ」そのような行動が起きたのかという原因の分析です。彼女の処分については、今後、石岡市教育委員会が設置する調査委員会などによる客観的な事実認定に基づき、地方公務員法に則って厳正に行われるべきです。我々はそのプロセスを冷静に見守る姿勢が求められます。

4-2. なぜ同性であるはずの女性教師が配慮を欠いた指示をしたのか?

「同じ女性なら、思春期の女の子の羞恥心が分かるはずだ」。多くの人が抱くこの素朴な疑問と怒りは、もっともなものです。しかし、現実はそう単純ではありませんでした。なぜ、彼女は児童の心情を汲み取ることができなかったのでしょうか。これは、彼女個人の資質の問題だけでなく、より複雑な要因が絡み合っていると考えるべきです。考えられる可能性を、断定を避けつつ多角的に考察します。

- 可能性1:過度な「効率主義」と「時間プレッシャー」による思考停止

後述する教育現場の構造的問題とも重なりますが、学校健診の現場は常に時間に追われているという現実があります。学校医を待たせてはいけない、決められた時間内にすべてを終わらせなければならないという強烈なプレッシャーが、彼女の正常な判断力を奪った可能性があります。「どうすれば最も早く、効率的に検診を進められるか」という一点に思考が集中し、その過程で最も配慮すべき「子供の心」が視野から完全に抜け落ちてしまったのかもしれません。これは悪意ではなく、過酷な労働環境が引き起こした「思考停止」状態であったとも考えられます。

- 可能性2:想像力の欠如と共感性の低さ

たとえ同性であっても、すべての人が他者の痛みに共感できるわけではありません。この教師が、良くも悪くも物事にあまり頓着しない性格で、自身が子供の頃に同様の経験をしても「そんなものだ」と気にしなかったタイプだったとしたら、他人の羞恥心を想像する能力そのものが欠けていた可能性があります。「自分は平気だったから、あの子たちも平気だろう」という、悪意なき無神経さが、今回の悲劇を招いたのかもしれません。これは、教育者として致命的な欠陥と言えますが、個人の特性としてありえない話ではありません。

- 可能性3:アップデートされていない「昭和の常識」の呪縛

ネット上の「昔はもっと酷かった」という声に象徴されるように、昭和の教育現場では、子供の人権よりも集団の規律や効率が優先される風潮が確かにありました。もし、この教師がそうした時代に教育を受けた世代であり、自身の価値観をアップデートできていなかったとしたら、今回の行為を「問題ないこと」と認識していた可能性すらあります。「私たちの時代は男女一緒に裸だった。体操服一枚なんてまだマシ」といった歪んだ認識が根底にあったとすれば、児童の訴える「恥ずかしい」という感情を、「自意識過剰」や「わがまま」と切り捨ててしまったかもしれません。

- 可能性4:「同性だから大丈夫」という無意識のバイアス

逆説的ですが、「自分は女性だから、女子児童のことは分かっている」という過信や思い込みが、かえって配慮を欠く結果につながった可能性も考えられます。もし、これが男性教師であれば、セクハラと受け取られないよう、より慎重な対応を心がけたかもしれません。しかし、「同性同士だから」という安心感が、思春期の少女たちの繊細な心に対する警戒心を解き、無防備で無神経な行動を許してしまった、という見方もできるのです。

これらの要因が一つ、あるいは複数絡み合うことで、今回の信じがたい指示につながったと推測されます。いずれにせよ、児童一人ひとりの人格と尊厳に向き合うという、教育の根幹が揺らいでいたことは間違いありません。

4-3. 担任教師の現在の状況と今後の処分はどうなるのか

2025年7月9日現在、この女性教師がどのような状況にあるか、具体的な処分がどうなるかについての公式発表はありません。報道によれば、石岡市教育委員会が現在、事実関係の詳細を調査中とのことです。一般的に、このような事案が発生した場合、教員はまず担任業務から外され、学校内で別の業務に就くか、自宅待機となることが多いと考えられます。

今後の処分については、地方公務員法に基づき、教育委員会が懲戒処分を決定します。懲戒処分には、重い順に以下の4種類があります。

- 免職:教員の身分を失わせる最も重い処分。悪質性が極めて高く、回復の見込みがないと判断された場合に適用されます。

- 停職:一定期間、職務に従事させず、その間の給与は支給されない処分。通常は1日から6ヶ月の範囲です。

- 減給:一定期間、給与を減額する処分。

- 戒告:文書または口頭で将来を戒める、最も軽い処分。

【一次情報ソース】

公務員の懲戒処分に関する法令は、以下のページでご確認いただけます。

地方公務員法 | e-Gov法令検索 (第29条参照)

今回の事件がどの処分に該当するかは、調査によって明らかになる「行為の悪質性」「児童が受けた精神的苦痛の程度」「教師本人の反省の度合い」「過去の服務状況」などを総合的に勘案して判断されます。児童の人権を著しく侵害し、心に深い傷を負わせたという事実の重大性を考えれば、決して「戒告」のような軽い処分で済まされるべき事案ではない、と多くの人が感じるでしょう。厳しい処分が下される可能性は十分に考えられます。

ただし、重要なのは処分の重さだけではありません。もし彼女が今後も教職を続けるのであれば、二度と過ちを繰り返さないための徹底した再教育と研修が不可欠です。児童心理や人権教育に関する専門的なプログラムを受けさせることが、再発防止の観点から極めて重要となります。今後の教育委員会の判断が厳しく注視されます。

5. なぜ問題は起きたのか?背景にある3つの構造的要因を深掘り

この事件を、単に「配慮の足りない一人の教師が起こした例外的なミス」として片付けてしまっては、本質を見誤ります。この悲劇の根底には、現代の日本の教育現場が共通して抱える、根深く構造的な課題が存在すると考えられます。ここでは、その3つの大きな要因について、さらに深く掘り下げて分析します。

5-1. 【原因1】学校健診の過密スケジュールと外部からのプレッシャーという病理

今回の事件の直接的な動機として「検診をスムーズに進めるため」という理由が挙げられていますが、これは教育現場の深刻な病理を象徴しています。ネット上に寄せられた現役養護教諭を名乗る人物からの「学校検診は、時間に追われます。学校医も時間を気にして、少しでも間が空くと激怒する方もいます」という悲痛な叫びは、その実態を生々しく伝えています。

なぜ、学校健診はそこまで時間に追われるのでしょうか。その背景には、以下のような制度的な問題が横たわっています。

- 学校医の確保と都合:学校医の多くは、地域の開業医が自身の診療の合間を縫ってボランティアに近い形で務めています。多忙な医師の時間を長時間拘束することは難しく、学校側は必然的に「短時間で効率的に」という強いプレッシャーに晒されます。

- 集団検診という形式の限界:数百人規模の児童を限られた時間内に診察する集団検診というシステム自体が、一人ひとりへの丁寧な対応を困難にしています。流れ作業にならざるを得ず、その中で子供の心情への配慮は後回しにされがちです。

- 予算と人員の不足:もし十分な予算と人員がいれば、複数の医師を招聘したり、日数を分けて余裕のあるスケジュールを組んだりすることも可能かもしれません。しかし、多くの学校ではそれが叶わず、限られたリソースの中で無理なスケジュールをこなさざるを得ないのが現実です。

このような状況下で、現場の教師は「子供の心」と「検診の効率」という二つの価値観の板挟みになります。そして、残念ながら、外部(この場合は学校医)からのプレッシャーが強い「効率」が優先されてしまうのです。今回の担任教師も、この「効率主義という病」に侵され、正常な判断ができない状態に陥っていた可能性があります。これは彼女個人の資質の問題以上に、教育システム全体の構造的な欠陥が引き起こした問題と捉えるべきです。時間よりも大切なものがある。その当たり前の原則が、教育現場で見失われているのです。

5-2. 【原因2】形骸化する文部科学省の通知と現場の意識との絶望的な乖離

さらに深刻なのは、このような事態を未然に防ぐための「ルール」が存在していたにもかかわらず、それが全く機能しなかったという事実です。文部科学省は、この事件の前年である2024年1月に、全国の教育委員会に対して「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について」と題する、極めて重要な通知を発出しています。

【一次情報ソース】

文部科学省が発出した当該通知は、以下のページでご確認いただけます。

児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について(通知) – 文部科学省

この通知の中では、具体的に「診察時は、健康診断上支障のない範囲で、原則として体操服や下着を着用したままとすること」「着替えが必要な場合でも、衝立(ついたて)やカーテン等で区切られた場所を確保すること」などが明確に示されています。今回の石岡市の事例は、この通知の趣旨を根本から踏みにじる、あってはならない行為でした。

問題の核心は、なぜこの国の最高教育行政機関からの通知が、一介の小学校の現場にまで浸透しなかったのか、という点にあります。考えられる原因は複数あります。

- 伝達プロセスの形骸化:文科省から都道府県教委へ、都道府県教委から市町村教委へ、そして各学校へと文書がただ回覧されるだけで、その重要性や背景が現場の全教職員に共有されていなかった可能性があります。いわゆる「お役所仕事」で、通知が「読まれるべき文書」ではなく「処理すべき書類」の一つになってしまっていたのです。

- 管理職の当事者意識の欠如:学校長や教頭といった管理職が、この通知の重要性を十分に認識し、校内研修を実施したり、健診前の打ち合わせで改めて注意喚起したりといった具体的なアクションを起こしていなかった可能性があります。

- 現場教員の多忙化:日々の授業準備や生徒指導、保護者対応、山のような事務作業に追われる現場の教員が、次から次へと送られてくる通知の一つひとつを熟読し、理解する時間的・精神的余裕がなかったという現実も無視できません。

結局、どんなに立派なルールや通知があっても、それが現場で働く一人ひとりの血肉とならなければ、絵に描いた餅に過ぎません。国の指針と、疲弊しきった教育現場の意識との間には、絶望的ともいえるほどの深い溝が存在している。この事件は、その厳然たる事実を私たちに突きつけました。

5-3. 【原因3】教員の資質の問題とアップデートされない「昭和の常識」という根深い病

そして最後に、やはり避けて通れないのが、教育者個人の資質と価値観の問題です。特に、いまだに教育現場の一部に根強く残る「昭和の常識」という病は、深刻な問題です。

ネット上に溢れる「昔は男女一緒に裸で並ばされた」といった体験談は、過去の日本の教育がいかに子供の人権に対して無頓着であったかの証言です。当時は「羞恥心は乗り越えるべきもの」「子供にプライバシーなどない」といった考え方が、一部でまかり通っていました。もし、今回の担任教師が、こうした「昭和の常識」を内面化し、自身の価値観を更新できないままでいたとしたら、今回の行為に何ら罪悪感を抱いていなかった可能性すら否定できません。

子供の人権意識は、時代と共に大きく進化しています。プライバシーの権利、自己決定権といった概念は、現代の教育において基本中の基本です。この変化についていけず、旧態依然とした指導を続ける教師は、もはや「時代遅れ」では済まされず、「危険な存在」でさえあります。

また、近年指摘される教員採用試験の競争率の低下が、教員の質の確保に影響を与えているという側面も考慮に入れるべきかもしれません。教職が「ブラック」な職場と認識され、優秀な人材が集まりにくくなっている現状があります。その結果、子供の繊細な心に寄り添う共感性や、複雑な状況を的確に判断する能力に課題のある人物が、教壇に立ってしまうリスクが高まっているのではないか、という懸念です。もちろん、多くの教師は日々真摯に子供たちと向き合っています。しかし、こうした構造的な問題が、こうした構造的な問題が、今回の事件のような悲劇を生む土壌となっている可能性は、真摯に検証されるべきでしょう。

【参考情報】

教員の働き方や採用に関する文部科学省の最新の議論は、以下でご確認いただけます。

質の高い教師の確保のための教職の魅力向上に向けた環境の在り方等に関する審議のまとめについて(報告)- 中央教育審議会

6. ネット上の反応と世間の声から見える問題の根深さ

この事件が報じられると、インターネット上では瞬く間に様々な声が溢れかえりました。その内容は、単なる野次馬的な好奇心に留まらず、多くの人々がこの問題を自分事として捉え、日本の教育が抱える根深い課題に対して真剣に心を痛めていることを示しています。ここでは、SNSやニュースサイトのコメント欄に寄せられた多種多様な意見を分類・分析し、世論の深層に迫ります。

6-1. 「信じられない」教師の配慮のなさに共感と怒りの声

最も支配的だったのは、やはり担任教師の信じがたい無神経さに対する、強い怒りと失望の声です。特に、自身が女性である、あるいは娘を持つ親である人々からのコメントには、被害児童への深い共感が込められていました。

- 「本当に信じられない。自分が小学6年生の時、男子の前で体操服一枚になるなんて想像しただけで鳥肌が立つ。この先生は自分が子供だった頃のことを全部忘れてしまったのか。」

- 「『同性だから大丈夫』は通用しない。むしろ、同性だからこそ、その時期の少女の繊細な気持ちが分かるべき。この教師は教育者以前に、人としての共感性が欠如しているとしか思えない。」

- 「低学年ならまだしも、6年生はもう心も体も大人に近づいている時期。そこでこの対応は、ただの『配慮不足』ではなく、明確な『人権侵害』です。学校側は事の重大さを理解しているのか。」

これらの声は、多くの一般市民が、今回の事件を「単なるミス」ではなく、子供の尊厳を踏みにじる深刻な問題と捉えていることを明確に示しています。特に「女性教師なのに」という点に、裏切られたという思いを強くしている人が多いことが特徴的です。

6-2. 医療・教育関係者からのリアルな現場の声と制度への警鐘

一方で、教師や医療関係者といった、実際に教育や学校保健の現場を知る人々からは、構造的な問題を指摘する冷静な分析や、内情を吐露する切実な声も上がりました。

- 「養護教諭です。この事件は他人事ではありません。学校医の機嫌を損ねないように、時間を守るようにと常に急かされ、子供のケアよりも時間の管理が優先される本末転倒な状況が常態化しています。担任の先生を擁護するつもりは一切ありませんが、彼女一人を責めても問題は解決しません。」

- 「元小学校教員です。今の学校は、本当に余裕がない。あらゆる業務が詰め込まれ、教員は常に疲弊している。こういう状況では、一つ一つの事柄に丁寧に向き合う思考力が麻痺してくる。今回の件は、氷山の一角だと思います。」

- 「いっそのこと、学校での集団検診はやめて、各家庭でかかりつけ医に診てもらう個別検診に切り替えるべき時期に来ているのではないか。その方がプライバシーも守られるし、より丁寧な診察が受けられるはずだ。」

これらの専門的な視点を持つコメントは、個人攻撃に終始しがちな議論に、より深い次元を与えています。現場の過酷な労働環境や、集団検診というシステム自体の限界など、社会全体で議論すべき本質的な課題を提起しています。

6-3. 「自分も経験した」過去のトラウマを告白する声と時代の変化

そして、今回のニュースが、多くの大人たちの心にしまい込んでいた過去の辛い記憶を呼び覚ましたことも、特筆すべき点です。30代以上の世代を中心に、自身の子供時代の理不尽な体験を告白する声が相次ぎました。

- 「私が小学生だった昭和50年代、内科検診は上半身裸で廊下に並ばされるのが普通でした。胸が発達し始めた子は、腕で必死に隠していた。今思えば、あれは公開処刑のようだった。」

- 「体育の授業で、女子だけブルマ姿で男子の視線に晒されるのが本当に嫌だった。先生に訴えても『何言ってるんだ』と笑われるだけ。あの頃は子供に人権なんてなかった。」

- 「時代が変わって本当に良かったと思う。今回の事件は許せないけど、こうして問題としてニュースになるだけマシ。私たちの頃は、泣き寝入りするしかなかったのだから。」

これらの告白は、単なる昔話ではありません。過去の教育現場で、子供の性の尊厳がいかに軽んじられてきたか、その歴史の証言です。そして、その時の傷が、今もなお多くの人々の心にトラウマとして残っている現実を浮き彫りにします。同時に、こうした理不尽が「問題」として認識されるようになった現代社会の変化を肯定的に捉え、だからこそ今回の事件は絶対に許してはならない、という強い意志が感じられます。

7. まとめ:茨城県石岡市・内科検診下着問題から私たちが学ぶべきこと

この記事では、2025年5月に茨城県石岡市の小学校で発生した、内科検診における女子児童への不適切な対応問題について、事件の全貌から背景にある構造的な課題、そして社会の反応まで、多角的に深く掘り下げてきました。最後に、この痛ましい事件から私たちが何を学び、未来の子供たちのために何をすべきか、その要点を改めて整理し、提言として締めくくります。

- 事件の本質は「人権侵害」である:この事件は、単なる「手順ミス」や「配慮不足」といった言葉で片付けられるべきではありません。安全であるべき学校という空間で、教員という絶対的な立場にある大人によって、子供の性の尊厳とプライバシーの権利が著しく侵害された「人権侵害事件」であると、私たちは明確に認識する必要があります。

- 学校名や教師個人の特定は無意味で有害:「どこの学校か」「誰がやったのか」という犯人捜しに終始することは、被害児童を二次被害に晒し、問題の本質から目を背ける行為です。私たちが問うべきは、特定の個人や学校ではなく、なぜこのような問題が起こりうる教育システムになっているのか、という点です。

- 根底には複合的な構造問題が存在する:一人の教師の資質だけに原因を求めるのは短絡的です。背景には、①効率優先で心に余裕のない学校健診の現実、②形骸化した行政通知と現場の意識の乖離、③アップデートされない旧態依然の価値観と教員養成・労働環境の問題、といった根深い構造的課題が横たわっています。

- 被害児童への長期的ケアが最優先:何よりもまず、心に深い傷を負った被害児童たちへの、専門家による継続的かつ手厚い心理的ケアが保証されなければなりません。学校と教育委員会は、その体制を具体的に示し、保護者の不安に寄り添い続ける責務があります。

コメント