2025年5月、静岡県伊東市に31年ぶりの非自民系、そして初の女性市長として誕生した田久保真紀市長。市民の期待を一身に背負ったはずの彼女が、就任からわずか1ヶ月あまりで、自らの経歴をめぐる巨大な疑惑の渦に飲み込まれました。公にされていた「東洋大学法学部卒業」という最終学歴が、実際には卒業ではなく「除籍」であったという衝撃の事実が発覚したのです。

この問題は単なる経歴の誤記では済みませんでした。疑惑が浮上した当初の不可解な対応、二転三転する説明、そして「卒業したと勘違いしていた」というにわかには信じがたい釈明は、市民や議会に根深い不信感を植え付け、市政を大混乱に陥れました。一体、田久保市長の身に何があったのでしょうか。そして私たちは、この一連の騒動から何を読み解くべきなのでしょうか。

この記事では、多くの人々が抱く「なぜ除籍になったのか?」「市長は何をしたのか?」という核心的な疑問に答えるべく、膨大な情報と専門家の見解を整理し、以下の点を多角的に、そして深く掘り下げていきます。

- 疑惑の発端となった一枚の告発文から、市長辞職表明に至るまでの全時系列と、その裏で何が起きていたのか。

- 田久保市長が東洋大学を除籍された真の理由は何か?学費未納、在学年限超過など、考えられるあらゆる可能性を徹底分析。

- 市長の法的見解を支えた代理人弁護士の主張と、他の法律専門家から見たその妥当性。

- そもそも大学の「除籍」とはどのような処分なのか。その手続きや「中退」との決定的な違いを分かりやすく解説。

- 社会を最も驚かせた「卒業したと勘違いする」ことは、大学制度や社会常識に照らして本当にあり得るのかを徹底検証。

- 辞職、そして出直し選挙という異例の決断。今後の伊東市政と、市長の政治生命はどうなるのか。

この問題を単なる一地方政治家のスキャンダルとして消費するのではなく、その背景にある説明責任の重要性や、情報化社会における真実との向き合い方までを考察します。最後までお読みいただくことで、この複雑な事件の全貌と本質が、手に取るようにご理解いただけるはずです。

1. 田久保真紀市長の東洋大学除籍の理由はなぜ?何をした?

田久保真紀市長の学歴問題は、まるでサスペンスドラマのように、謎が謎を呼ぶ展開をみせました。ここでは、疑惑が浮上してから辞職表明に至るまでの田久保市長の具体的な行動、つまり「何をしたのか」を時系列に沿って詳細に追い、その一つ一つの行動がなぜ事態を深刻化させたのかを分析します。

1-1. 疑惑の始まりは一枚の「怪文書」だった

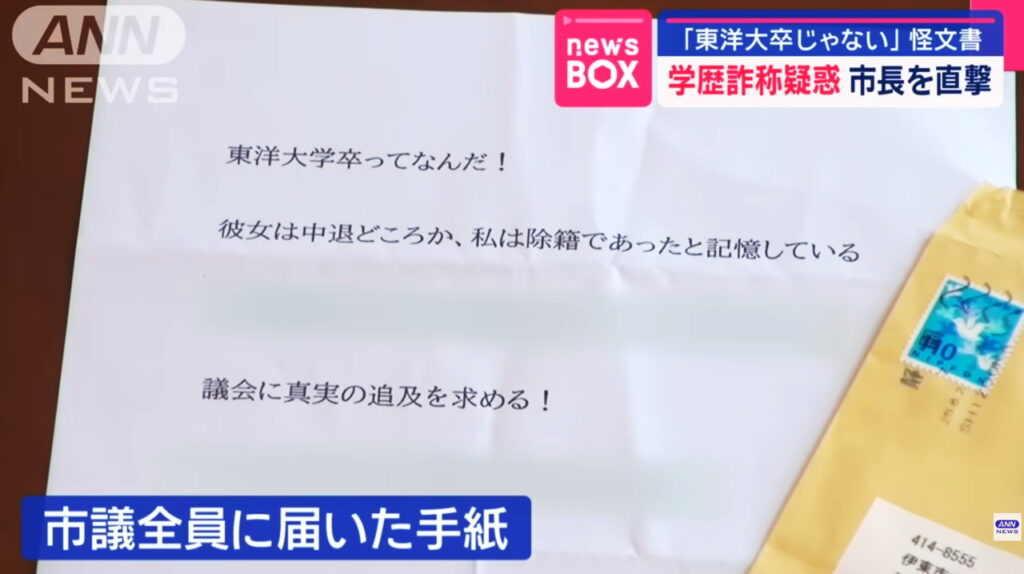

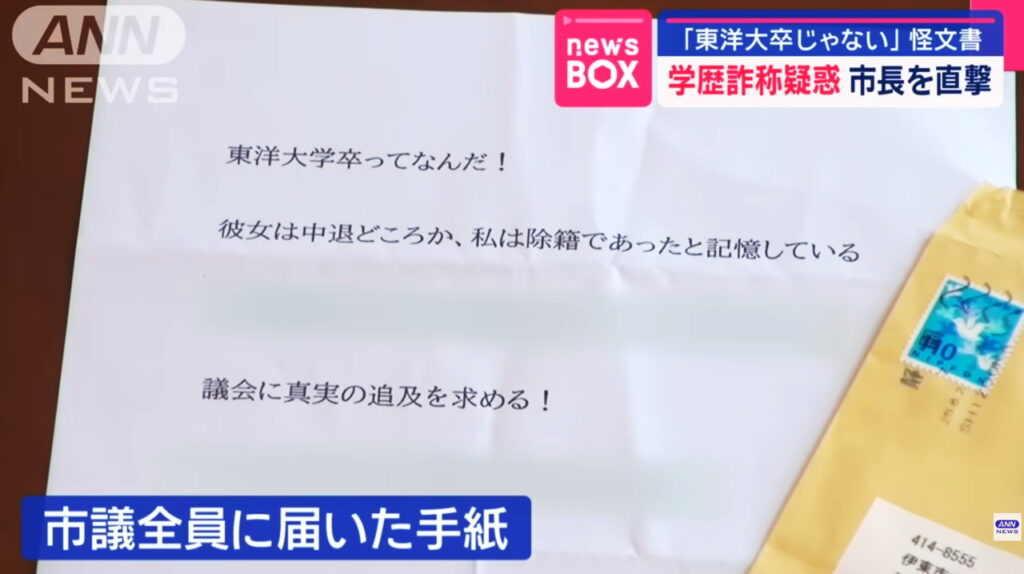

全ての物語は、2025年6月上旬、伊東市議会の議員19人全員に郵送された一枚の文書から始まりました。それは差出人不明、いわゆる「怪文書」と呼ばれるものでした。しかし、その内容は具体的かつ衝撃的で、無視できないものでした。

「東洋大学卒ってなんだ!彼女は中退どころか、私は除籍であったと記憶している」

この短い一文が、伊東市政を根底から揺るがす爆弾となりました。当時、田久保市長の経歴は、市の公式サイトや広報誌、さらには一部報道機関の候補者紹介に至るまで、公には「平成4年 東洋大学法学部卒業」とされていました。この文書は、その公的な経歴が全くの虚偽であると真っ向から指摘していたのです。

「怪文書」という言葉には、根拠のない誹謗中傷というネガティブな響きがあります。しかし、今回のケースでは、結果的にこの文書が真実の一端を突いていたことになります。この告発がなければ、学歴の問題は表面化しなかったかもしれません。匿名ではありながらも、極めて具体的な「除籍」という言葉を用いたこの告発は、田久保市長の過去を知る人物による、強い意志を持った問題提起であった可能性がうかがえます。

1-2. 当初は「怪文書」と一蹴し弁護士に対応を委ねるという最悪の初動

告発文を受け、議会が動き出します。2025年6月25日の伊東市議会本会議。代表質問に立った杉本一彦市議は、この疑惑の核心を突きました。「あなたは東洋大学法学部を卒業で間違いありませんね?」。市民の誰もが知りたい、YESかNOかで答えられるシンプルな質問でした。

しかし、田久保市長の返答は、疑惑を晴らすどころか、火に油を注ぐものでした。「この件に関しましてはすべて代理人弁護士に任せている」「私の方からの個人的な発言については控えさせていただく」。自身の経歴という、最も個人的な事実について、本人の口からの明確な説明を拒否したのです。

さらに市長は、疑惑の発端となった文書をあくまで「怪文書」と呼び、「このようなひきょうな行為を行う人間の要求を満たすことは、そういった行為の助長になる」と、告発者側を批判する姿勢を見せました。これは危機管理対応として、致命的な判断ミスであったと専門家は指摘します。学歴詐称のような「白黒がはっきりつく」疑惑に対しては、迅速に証拠(この場合は卒業証明書)を提示し、事実無根であることを証明するのが鉄則です。それをせず、問題を「法的な争い」の土俵に持ち込もうとしたことは、何か隠したいことがあるのではないか、という疑念を社会に抱かせるのに十分でした。

この不可解な対応により、「卒業証書を見せるだけで終わる話」は、「なぜ見せられないのか?」という、より根深く、深刻な疑惑へと変質してしまったのです。

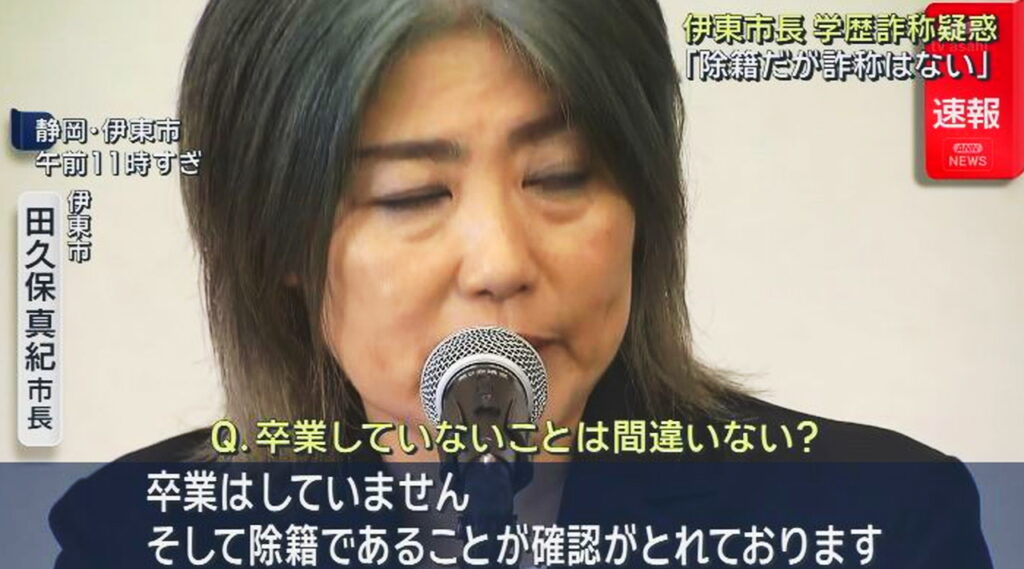

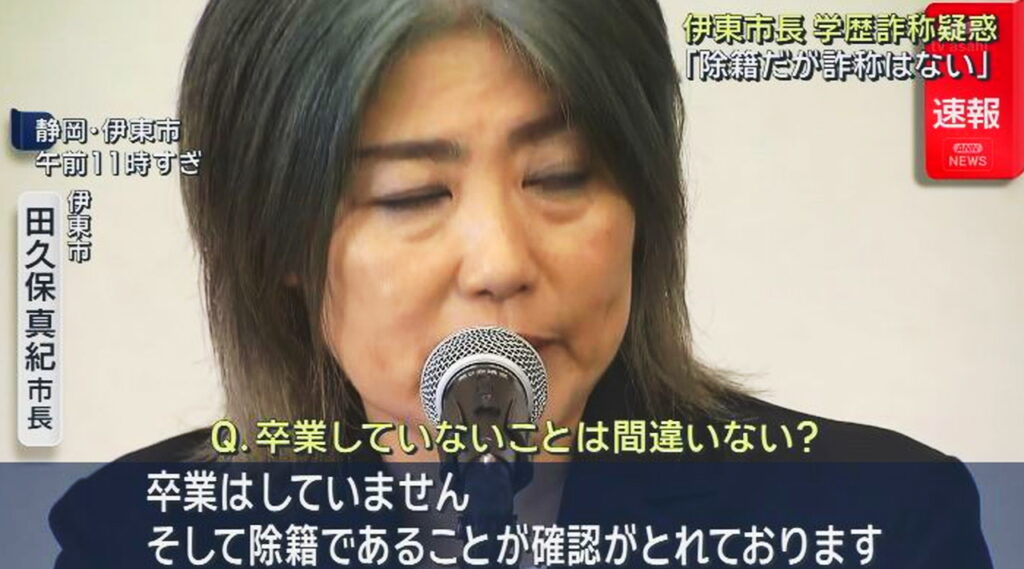

1-3. 衝撃の会見「卒業ではなく除籍だった」と自ら公表するまでの混乱

議会が強い調査権限を持つ「百条委員会」の設置に向けて動き出すなど、外堀が埋められていく中、田久保市長は強硬な姿勢から一転、説明責任を果たすとして7月2日に記者会見を開くことを発表します。

そして会見当日、集まった多くの報道陣を前に、市長の口から語られたのは、誰もが予想しながらも、改めて聞くと衝撃的な事実でした。

「卒業は確認できませんでした。除籍であることが判明しました」

市長は、会見のわずか4日前である6月28日(土曜日)に、自ら東洋大学の窓口を訪れたと説明。そこで卒業証明書の発行を申請したところ、「除籍」の事実を告げられたというのです。30年以上の長きにわたり、自らを「東洋大学卒業」と信じて疑わなかったが、それは「勘違い」だった、と釈明しました。

しかし、この説明もまた、新たな疑問を生み出します。なぜ、疑惑を指摘されてから1ヶ月近くも経って、ようやく母校に確認に行ったのか。そして、なぜ除籍という重大な事実を本人がこれまで知らなかったのか。会見は疑惑解明の場ではなく、さらなる謎を深める場となってしまいました。

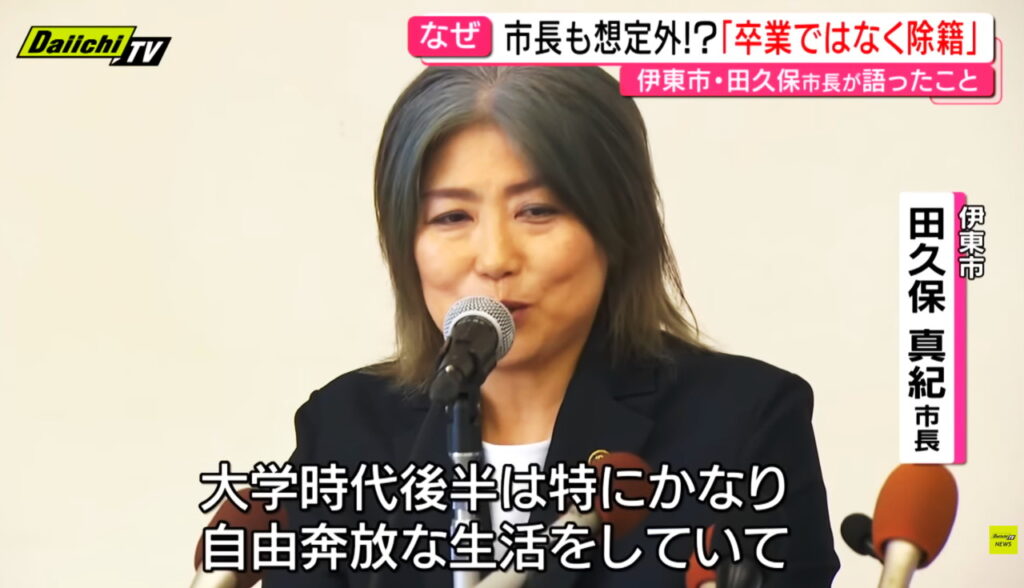

1-4. 除籍理由の説明は「大学時代は自由奔放な生活だった」という不可解な弁明

会見の焦点は、当然「なぜ除籍になったのか」という理由に移ります。学費の未納か、あるいは在学年数の超過か。具体的な理由を問われた田久保市長の口から出たのは、驚くべき言葉でした。

「本当に正直に申し上げるが、大学時代後半は特にかなり自由奔放な生活をしていて、いつまできちんと学校に通っていたのかと言われると、正直いつまでとお答えできるような通学の状態ではなかった。当時は今と違って携帯電話もなく、私自身がバイクに乗っていろいろなところに行ってしまって、住所不定のような状態になっていたり連絡がつかなかったような状況もあった」

この発言は、具体的な除籍理由を一切説明していません。それどころか、自身の奔放な過去を語ることで、本質的な問いから巧みに話を逸らそうとしている印象さえ与えました。この「自由奔放だった」という説明は、責任ある公人としての説明責任を放棄したものと受け取られ、市民の怒りと呆れをさらに買う結果となりました。

1-5. 辞職と出直し選挙への立候補表明という次なる一手

7月2日の会見は、疑惑を鎮火させるどころか、大炎上を引き起こしました。伊東市役所には苦情の電話やメールが殺到し、市政は完全に麻痺状態に陥ります。そして運命の7月7日、伊東市議会は「無責任かつ卑劣な人物が市長であり続けることを市議会としては到底容認できるものではない」として、「辞職勧告決議案」と「百条委員会設置議案」を全会一致で可決。田久保市長は完全に孤立無援、四面楚歌の状態に追い込まれました。

この議会の厳しい決断を受け、同日夜、田久保市長は二度目の記者会見に臨みます。そして、ついに辞職する意向を表明しました。しかし、物語はそこでは終わりませんでした。

「一度、そういった形できちんと辞任をして、自分の進退を決めさせていただいた後に改めまして、市民の皆様のご判断を仰ぐために、私は再度、市長選挙の方に立候補したいと考えております」

辞職はするものの、出直し市長選挙に打って出て、再び市民の信を問うという、極めて異例の決断を下したのです。これは、一連の騒動の責任を取るというよりは、選挙という場で「みそぎ」を済ませ、市長職に返り咲こうとする強い意志の表れと見ることができます。伊東市政の混乱は、終結ではなく、新たな選挙戦という次のステージへと移行することになったのです。

1-6. 決定打となった10年来の知人による「卒業していないと聞いていた」という証言

「卒業したと勘違いしていた」という、にわかには信じがたい田久保市長の主張。この根幹を揺るがす決定的な証言が、テレビ静岡の報道によって明らかになりました。市長と10年来の付き合いがあるという知人が、匿名を条件に取材に応じ、次のように語ったのです。

「以前、本人から東洋大学法学部に在籍していたという話と共に『でも卒業していないんですよね』と聞いた」「彼女の性格からすると本当に勘違いで済む話なのかという気もする。10年前には『卒業していない』と言っていたわけなので卒業していなかったことについては十分に認識していただろうし、それが勘違いで済む話ではまったくない」

この証言は、田久保市長が少なくとも10年前の時点では、自身が大学を卒業していない事実を明確に認識し、他者に語っていたことを示唆しています。もしこの証言が事実であれば、「勘違いだった」という市長の説明は成り立たなくなり、「意図的に経歴を偽っていた」という疑惑が極めて濃厚になります。この知人証言は、一連の騒動における市長の主張の信憑性を根底から覆す、極めて重要なものと言えるでしょう。

2. 田久保真紀市長の代理人弁護士は何を言った?

一連の騒動において、田久保市長の盾となり、法的な説明を一手に引き受けたのが、代理人である福島正洋弁護士です。市長に代わってメディアの前で主張を繰り広げた彼の発言は、時に事態をさらに複雑化させ、多くの議論を呼びました。ここでは、福島弁護士が「何者」で、「何を言ったのか」を詳しく見ていきます。

2-1. 代理人を務める福島正洋弁護士とは何者か?

今回の騒動で一躍その名を知られることになった福島正洋(ふくしま まさひろ)弁護士。彼は東京弁護士会に所属し(2009年登録・62期)、現在は東京都港区虎ノ門にオフィスを構える「阿部・吉田・三瓶法律会計事務所」のパートナー弁護士です。

特筆すべきは、彼の学歴です。公式サイトによると、2007年3月に東洋大学法科大学院を卒業しています。つまり、田久保市長がかつて在籍し、問題の中心となった東洋大学、しかも法学系の専門職大学院の出身者なのです。この共通点が、今回の代理人受任の背景にある可能性は十分に考えられます。クライアントと同じ大学の出身であることは、信頼関係の構築や、大学内部の事情への理解という点で有利に働くことがあるからです。

また、彼のキャリアも特徴的です。弁護士登録後、法テラス(日本司法支援センター)のスタッフ弁護士として、経済的に困難な状況にある人々の法的支援に携わった経験を持ちます。自身の信条として「弱者の側の目線に立つ」ことを掲げており、その活動は民事、家事、刑事、そして企業法務と多岐にわたります。公共性の高い案件に関わってきた経験と、市長と同じ大学院出身というバックグラウンドを持つ、複雑な経歴の持ち主と言えるでしょう。

2-2. 「公職選挙法上、問題ない」という見解の強気な根拠とその盲点

福島弁護士が、最初の会見から一貫して繰り返した主張が、「公職選挙法上、問題ない」という見解でした。この主張の法的根拠は、公職選挙法第235条「虚偽事項の公表罪」にあります。この罪は、当選を得る目的で、候補者の経歴などについて「虚偽の事項を公にした」場合に成立します。

福島弁護士は7月2日の会見で、この条文を念頭に、次のように説明しました。

「彼女自身が全然学歴を重視せずに選挙出ていたので、結局東洋大学卒業という公表を自分は1回もしていない。そのため235条の構成要件に当たらないという結論になった」

これは、選挙運動で法的に定められた文書である「選挙公報」や「法定ビラ」に「東洋大学卒業」と記載していない以上、法律が罰する「公表」行為には当たらない、という極めて限定的な解釈です。しかし、この見解は多くの法律専門家から「楽観的すぎる」との批判を受けました。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、「マスコミの取材で学歴を言うこともこの要件に該当する」と指摘しており、過去の判例でも、新聞社に提出した経歴書などが「公表」と認定されたケース(新間正次事件)が存在します。

田久保市長が市長選にあたり、複数の報道機関に提出した経歴調査票に「東洋大学法学部卒業」と明記していた事実は、この「公表」行為に該当する可能性が極めて高く、福島弁護士の「問題ない」という主張は、後の刑事告発などを見ても、あまりに希望的観測に基づいていたと言わざるを得ません。

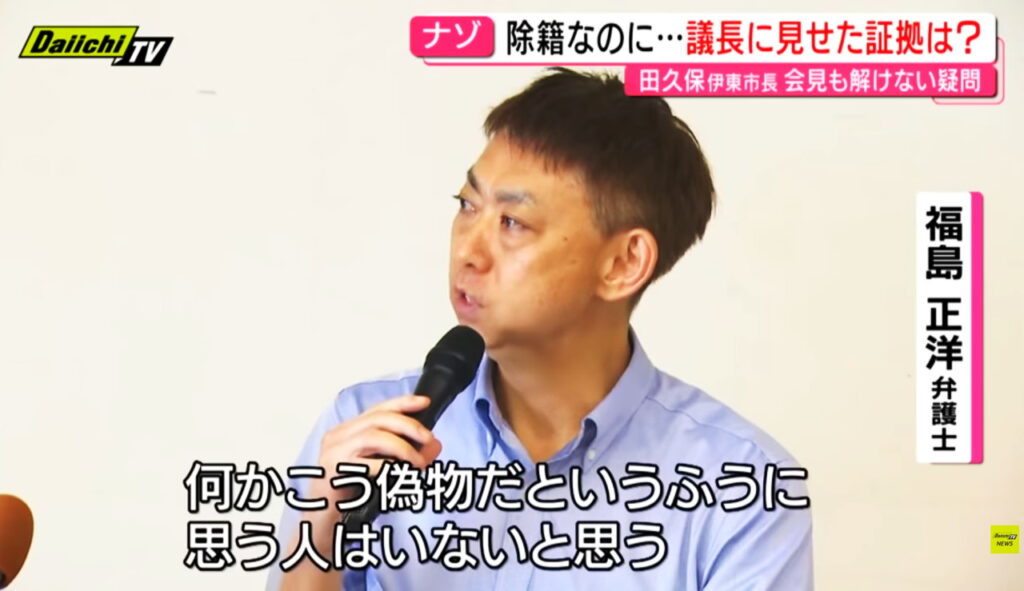

2-3. 謎の卒業証書について「偽物とは思わない」と発言したことの波紋

この騒動を最もミステリアスなものにしたのが、田久保市長が所持し、市議会の正副議長に「チラ見せ」したとされる「卒業証書らしきもの」の存在です。除籍されているのであれば、正規の卒業証書が存在するはずがありません。この矛盾の塊である書類について、福島弁護士は7月7日の会見で、さらに事態を混乱させる発言をしました。

「(卒業証書は)私が保管している。私の目から見て、今のところあれは偽物とは思っていない」

弁護士という立場の人間が、除籍の事実と矛盾する卒業証書を「偽物とは思わない」と発言したことのインパクトは絶大でした。この発言は、「では、なぜ除籍なのに卒業証書があるのか?」という根本的な疑問を何一つ解決しないばかりか、「大学側の事務ミスで卒業扱いが除籍に変わったのではないか」といった、市長側の主張に沿った憶測を助長しかねないものでした。しかし、大学側は「卒業後の除籍はありえない」とこれを明確に否定しており、弁護士の発言は客観的な事実との乖離が際立つ結果となりました。

2-4. 会見で卒業証書を公開しなかった理由とその影響

「それほど自信があるなら、なぜその卒業証書を公開しないのか」。これは、7月7日の会見で記者団から最も厳しく追及された点です。物証を一つ提示するだけで、少なくとも「偽造文書ではない」という主張の裏付けにはなるはずです。しかし、福島弁護士はこれを頑なに拒否しました。その理由を、彼は刑事弁護人としての職責から説明しました。

「(市長は)刑事告発されていて、刑事の被疑者という一番弱い立場に転落したことになります。私はこれを守る刑事弁護人の職責があります。そうすると、これから刑事事件として取り調べられる可能性のある、この重要な証拠を安易に公開することはできないと考えています。私が弁護人として持ってくることをやめました」

法的な防御戦略としては理解できる面もありますが、市民感情としては到底受け入れられるものではありませんでした。疑惑の核心である物証をブラックボックスに閉じ込めたこの判断は、市長が何かを隠蔽しようとしているとの印象を決定的にし、市民の信頼を回復する最後のチャンスを自ら手放す結果につながったのです。

3. 大学を除籍になる一般的な理由はなぜ?

今回の騒動で一躍、世間の注目を浴びた「除籍」という言葉。多くの人にとって馴染みのないこの処分は、一体どのようなものなのでしょうか。大学制度における「除籍」の位置づけと、その具体的な理由について、専門的な観点から詳しく解説します。

3-1. 「除籍」と「中退」「退学」の決定的かつ社会的な違いとは

学生が大学の課程を終える前に籍を失う場合、「中退(中途退学)」「退学」「除籍」といった異なる用語が用いられます。これらは似ているようで、その性質と影響は全く異なります。その違いを理解することが、今回の問題を深く知る第一歩です。

| 区分 | 意思決定の主体 | 手続き | 社会的な意味合い |

|---|---|---|---|

| 中退・退学 | 学生本人 | 学生が自らの意思で「退学届」を提出し、大学が受理することで成立。 | 経済的理由、健康上の問題、進路変更など、自発的な選択の結果。 |

| 除籍 | 大学側 | 学則に定められた特定の理由に基づき、大学側が一方的に学生の籍を抹消する処分。 | 学費未納や長期の連絡不通など、学生としての義務を果たさなかった結果としてのペナルティ。懲戒処分の一種。 |

最大の違いは、「誰の意思で辞めるか」です。退学が学生の「自発的な離脱」であるのに対し、除籍は大学からの「強制的な排除」というニュアンスを持ちます。履歴書上はどちらも最終学歴が高卒などになりますが、その背景にある意味合いは大きく異なります。除籍は、学生としての本分を全うできなかったというネガティブな事実を伴うため、社会的には「退学」よりも重い処分と受け止められることが一般的です。

3-2. 東洋大学が学則で定める5つの除籍要件の深掘り

では、具体的にどのような行為が「除籍」に該当するのでしょうか。各大学は学則でその要件を定めています。一連の報道で、東洋大学広報課が明らかにした同大学の学則第38条に定められた除籍理由は以下の5つです。一つずつ詳しく見ていきましょう。

出典: 東洋大学 学則・諸規程(学生生活)| 東洋大学公式サイト

- (1) 授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者

これは最も一般的な除籍理由です。通常、納付期限を過ぎると督促状が送られ、それでも納付されない場合に審議対象となります。家庭の経済状況の急変などが背景にあることが多いですが、学生自身の管理不行き届きも含まれます。 - (2) 第20条に規定する在学年数を超えた者

これは「在学年限超過」と呼ばれるものです。4年制大学の場合、多くの大学では休学期間を含めて最大8年間までしか在籍できません。この期間内に卒業要件を満たせなかった場合、自動的に除籍となります。いわゆる「万年大学生」を制度的に防ぐための規定です。 - (3) 第35条第3項に規定する休学期間を超えた者

これも期間に関する規定です。大学が認める休学期間には上限(東洋大学の場合は通算8学期)があり、それを超えても復学の手続きを取らない場合に除籍となります。休学したまま大学との連絡を絶ってしまうケースなどが該当します。 - (4) 新入生で指定された期限までに履修登録を行わないこと、その他本学において修学の意思がないと認められる者

これは、入学はしたものの、授業を受けるための履修登録をせず、実質的に就学の実態がないと大学側が判断した場合です。「修学の意思がない」という点がポイントで、長期にわたる無断欠席なども含まれる可能性があります。 - (5) 出入国管理及び難民認定法に定める『留学』又は他の中長期在留資格の取得が不許可又は不交付とされた者

これは外国人留学生に特化した規定です。在留資格を失った場合、日本に滞在し学業を続けることができなくなるため、除籍の対象となります。

田久保市長のケースが具体的にどれに該当するのかは依然として不明ですが、彼女の「自由奔放な生活」という発言からは、(1)学費未納や(4)修学意思なしと判断された可能性が推測されます。

3-3. 最も一般的な除籍理由「学費未納」の実態

全国の大学を見渡しても、除籍理由の大半を占めるのが「学費未納」です。しかし、誤解してはならないのは、一度や二度支払いが遅れただけで即除籍になるわけではない、という点です。大学側も、学生の未来を左右する重大な処分であると認識しているため、慎重な手続きを踏みます。

一般的には、納付期限の数ヶ月前から通知があり、期限を過ぎるとまず本人に督促状が送付されます。それでも納付がない場合、次に保証人(通常は保護者)に連絡がいきます。財務課や学生課の担当者が電話連絡を試みることも珍しくありません。こうした複数回にわたる督促にもかかわらず、長期間にわたり納付も連絡もない場合に、最終手段として除籍処分が検討されるのです。つまり、学費未納による除籍は、大学と学生・保証人間のコミュニケーションが完全に断絶した結果とも言えるのです。

3-4. 東洋大学が断言した「卒業後の除籍はありえない」という決定的な事実

今回の騒動で、田久保市長側の説明を根底から覆したのが、東洋大学の公式見解です。市長は7月2日の会見で、「一度卒業という扱いになって、今どうして除籍になっているのか」と、あたかも卒業が後から取り消されたかのような発言をしました。これは、手元にあるという「卒業証書らしきもの」の存在を正当化するための発言だった可能性があります。

しかし、この点についてJ-CASTニュースの取材に応じた東洋大学広報課は、「(卒業したあとに除籍になることは)ありません」と、きっぱりと否定しました。大学の学籍管理において、「卒業」は学修課程を完了した最終的なステータスです。一度確定した卒業が、事後的に「除籍」に変更されるという制度は存在しないのです。この大学側の公式回答は、田久保市長の弁明の矛盾を決定的にし、彼女の主張の信憑性に大きな疑問符を投げかけるものとなりました。

4. 大学の除籍の手続きとは?

「自分は卒業したと勘違いしていた」という田久保市長の主張が、果たして成り立つものなのか。それを検証するためには、大学が学生を「除籍」する際に、どのような手続きを踏むのかを具体的に知る必要があります。このプロセスを理解すれば、本人が全く気づかずに除籍されるという事態が、いかに現実離れしているかが明らかになります。

4-1. 最終通告としての除籍に至るまでの一般的な警告プロセス

大学にとって、学生の除籍は最終手段です。教育機関として、可能な限り学業を継続させようと努力するのが通常です。そのため、除籍に至るまでには、本人や関係者に対して警告や通知が複数回にわたって行われる、段階的なプロセスが設けられています。

- 第1段階:問題の発生と初期連絡

まず、学費の滞納や長期の無断欠席といった問題が学内で把握されます。この時点で、大学の事務局(教務課や学生課など)から本人宛に、電話や郵便、大学のポータルサイトなどを通じて最初の連絡が入ります。内容は「学費の納付期限が過ぎています」「出席日数が不足しています」といった、事実の通知と状況確認が主です。 - 第2段階:督促と保証人への連絡

初期連絡に応答がなかったり、問題が改善されなかったりした場合、次の段階に進みます。より強い表現を用いた「督促状」が本人宛に送付されるのが一般的です。そして、この段階で極めて重要なのが、保証人(多くの場合、両親などの保護者)への連絡です。大学は、本人と連絡が取れない場合や、事態の重大性を鑑み、必ず保証人に対して「お子様の学籍が危うくなっています」という旨の通知を行います。 - 第3段階:最終勧告と弁明の機会

保証人への連絡後も事態が改善されない場合、「このままでは学則第〇条に基づき除籍処分となります」という最終勧告が、内容証明郵便などの確実な方法で送付されることが多くあります。大学によっては、この段階で本人に弁明の機会を与えることもあります。 - 第4段階:教授会等での審議と処分の決定

すべての手続きを経てもなお、改善が見られない場合に、ようやく教授会などの正式な学内機関で当該学生の処分が審議され、除籍が決定されます。 - 第5段階:除籍通知書の送付

処分が正式に決定した後、最終的な結果として「除籍通知書」が本人および保証人宛に郵送されます。これにより、学籍抹消の手続きが完了します。

このように、除籍は密室で突然決まるものではなく、幾重にも張り巡らされた警告と通知のプロセスを経て執行される、極めて重い処分なのです。

4-2. 本人と保証人への通知は絶対的な義務

前述のプロセスで最も重要な点は、大学が本人だけでなく保証人にも通知を行う義務を負っていることです。これは、学費の支払い義務を保証している人物、そして多くの場合、学生の生活を監督する立場にある保護者に対して、事態の深刻さを伝え、共に解決を図るための重要な手続きです。田久保市長は会見で「バイクで放浪し住所不定だった」と述べ、本人と連絡が取れなかった可能性を示唆しましたが、それならばなおさら、大学は実家にいる保証人への連絡を徹底したはずです。

田久保市長のケースで言えば、当時保証人であったであろうご家族(例:母親)が、大学からの除籍に関する通知を受け取っていなかったとは考えにくい状況です。もし受け取っていたのであれば、その事実が田久保市長本人に伝わらないということは、家庭内のコミュニケーションに何らかの断絶があった場合を除き、極めて不自然です。

4-3. 卒業・成績証明書が発行されないという社会生活上の壁

仮に、奇跡的に本人も保証人も大学からのすべての通知に気づかなかったとしましょう。それでも、社会生活を送る上では、自身の学籍状況に気づかされる機会が必ず訪れます。

その代表例が「卒業証明書」や「成績証明書」の提出です。大学卒業後に正規の就職活動をすれば、ほぼすべての企業がこれらの書類の提出を求めます。アルバイトであっても、学歴を証明するために要求されることがあります。また、大学院への進学や資格試験の受験など、様々な場面で学歴を証明する必要が出てきます。

除籍された場合、大学はこれらの証明書を発行してくれません。田久保市長は大学卒業後、バイク便ライダーやイベント会社勤務、広告代理業での独立、カフェ経営など、多彩な職歴を歩んでいます。これらのキャリアのどこかの段階で、学歴を証明する書類の提出を求められる機会が一度もなかったとは考えにくいでしょう。もし提出を求められ、大学に発行を依頼した経験があれば、その時点で「除籍」の事実に突き当たるはずです。この30年以上の社会人生活の中で、その機会が全くなかったという主張は、社会的なリアリティに欠けると言わざるを得ません。

5. 除籍されたことに気付かず卒業したと勘違いすることはあり得るのか?

今回の騒動における最大の核心、それは「人は、自分が大学を除籍されたことに気づかず、『卒業した』と30年以上も勘違いし続けることが可能なのか?」という問いです。田久保市長の弁明の信憑性を、大学制度、社会通念、そして人間の記憶という複数の観点から徹底的に検証します。

5-1. 「ありえない」という社会の常識と著名人からの厳しい指摘

田久保市長の「勘違いだった」という発言は、報道された直後から、社会に大きな衝撃と違和感をもって受け止められました。SNSでは「ありえない」「自分の学歴を忘れるなんてSFの世界」といった厳しい意見が瞬く間に拡散。これは単なる感情的な反発ではなく、多くの人々が持つ「社会常識」との著しい乖離に対する当然の反応でした。

この反応は、一般市民だけでなく、自身の学歴を公にして活動する著名人からも相次ぎました。特に、自身も大学を中退した経験を持つ元衆院議員の杉村太蔵氏のコメントは象徴的です。彼はテレビ番組で「大学を勘違いで卒業したと思うなんてことは、絶対にないと断言できる。本当にそんなやつ、いるわけないだろと。僕の経験からしたら、どんなことだって言いたくなる。自分は卒業したと思い込んでいたなんて、僕の経験じゃまずない」と、自身の体験から来る実感として、田久保市長の主張を強く否定しました。

出典: スポニチ Sponichi Annex | 2024年7月7日

また、タレントの和田アキ子氏も「私、高校もロクに行ってないんですけど、卒業したとかわからんもんですか、自分で。本人は分かるでしょ、卒業したかどうかは」と、学歴に関わらず、人生の節目となる出来事を本人が認識していないはずがない、という素朴かつ本質的な疑問を投げかけました。これらの発言は、田久保市長の弁明が、いかに社会の常識感覚からかけ離れているかを浮き彫りにしています。

5-2. 卒業要件の壁:単位取得と卒業論文という学生生活の現実

「卒業したと勘違いする」ことが困難な二つ目の理由は、大学の卒業が単なる時間経過で達成されるものではない、という制度上の現実にあります。大学生活、特に卒業が近づく最終学年というのは、極めて具体的で緻密な目標管理が求められる期間です。

学生は、卒業に必要な単位数(通常124単位以上)を計算し、どの科目を履修し、いつ試験を受けるかを計画的に進めなければなりません。必修科目を一つでも落とせば卒業はできません。文系学部であれば、多くの場合「卒業論文」の提出と合格が必須条件となります。指導教官との度重なる面談、参考文献の収集、数万字に及ぶ執筆作業、そして口頭試問。これらは、学生にとって大きな負担であると同時に、「卒業」という目標を具体的に意識させる重要なプロセスです。

元プロ野球選手の赤星憲広氏は、自身の亜細亜大学時代を振り返り、「野球やってましたので、なかなか授業に行けない時もあるわけですよ。その中でこれだけの必要単位を取らなければいけないというのがあったので、すんごい単位のことしか気にしてませんでしたし、どうやって取るかってことばかり考えてました」と語っています。このように、多くの学生にとって、卒業は「取れるか取れないか」を常に意識する切実な目標なのです。こうした現実を鑑みれば、これらのプロセスを全く経ずに「なんとなく卒業した」と認識することは、およそ考えられません。

5-3. 物理的な証拠の不在:卒業証書・学位記を受け取っていないという事実

決定的なのは、卒業を証明する物理的な証拠の存在です。大学を卒業すると、必ず「卒業証書(または学位記)」が授与されます。これは、大学の全課程を修了し、学士という学位を得たことを公的に証明する、極めて重要な文書です。

田久保市長は会見で「卒業式には出ておりません」と、この証書を正式な場で受け取っていないことを認めています。もちろん、卒業式を欠席する学生はいますが、その場合でも後日大学の窓口で受け取るか、大学に依頼して郵送してもらうのが一般的です。社会人になってから、あるいは何かの記念として、卒業証書を大切に保管している人は少なくありません。

この「卒業証書」という、卒業を象徴するたった一つの物理的な証拠を、30年以上にわたって一度も手にすることなく、「卒業した」と認識し続けることは、記憶のメカニズムから考えても非常に不自然です。人間は、具体的な「モノ」や「体験」と結びつくことで記憶を強固にします。その重要な結びつきが欠落したまま、漠然とした「卒業したはず」という認識だけが残り続けるというのは、常識的には理解しがたい状況です。

5-4. 結論として「勘違い」は社会通念上、極めて成立困難

これまでに挙げた複数の観点を総合的に評価すると、田久保真紀市長が主張する「卒業したと勘違いしていた」という弁明は、社会通念上、そして大学の制度上、成立する可能性が極めて低い、限りなく不可能に近いと言わざるを得ません。

- 制度上の壁:大学からの複数回の督促や、保証人への除籍通知というプロセスが存在する。

- 学生生活の現実:単位取得や卒業論文といった、卒業を強く意識させる具体的なハードルがある。

- 物理的証拠の不在:卒業を象徴する「卒業証書」を一度も受け取っていない。

- 社会生活上の壁:就職など、学歴証明を求められる場面で自身の状況に気づく機会があるはず。

これらの多重の「気づくべき機会」をすべてすり抜け、「勘違い」の状態が30年以上も続いたという主張は、客観的な説得力に著しく欠けています。特に、10年来の知人による「卒業していないと認識していた」という証言は、この「勘違い」説を根底から覆すものであり、疑惑の核心が「勘違い」ではなく「意図的な詐称」であった可能性を強く示唆しています。

6. まとめ:問われる政治家としての資質と伊東市政の行方

静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴問題を巡る一連の騒動は、市長が辞職し、出直し選挙で改めて市民の信を問うという、極めて異例の形で一旦の区切りを迎えようとしています。この事件は、一人の政治家の経歴に関する問題に留まらず、現代社会における政治家の説明責任、そして有権者の情報リテラシーのあり方を鋭く問いかけるものとなりました。最後に、今回の騒動で明らかになった核心的なポイントと、今後の課題を総括します。

今回の騒動で明らかになったこと

- 除籍理由は依然としてブラックボックスの中:

田久保市長は最終的に東洋大学を「除籍」されていた事実を認めましたが、その具体的な理由(学費未納、在学年限超過など)については、「自由奔放な生活だった」という曖昧な説明に終始し、最後まで明らかにされませんでした。この核心部分が不透明なままでは、市民の疑念は晴れません。 - 「勘違い」という説明の破綻:

大学の除籍手続きにおける複数回の通知、卒業要件の厳格さ、そして卒業証書という物理的証拠の不在といった事実から、「卒業したと勘違いしていた」という市長の弁明は、社会通念上、信憑性が極めて低いことが明らかになりました。特に、知人による「以前から卒業していないと認識していた」という証言は、この主張の矛盾を決定づけています。 - 謎に包まれた「卒業証書らしきもの」の存在:

市長が所持し、議長らに「チラ見せ」したとされる「卒業証書らしきもの」の真偽は、最大のミステリーとして残りました。市長側は「本物と信じている」としながらも、その正体を明らかにせず、検察の捜査に委ねるという形で幕引きを図りました。この物証の真相解明が、今後の司法手続きにおける最大の焦点となります。 - 問われる法的・倫理的責任の重さ:

市長側は「選挙公報に記載していないため公職選挙法違反ではない」と主張しましたが、報道機関への経歴書提出などが「虚偽事項の公表」にあたるとして刑事告発されています。今後の司法の判断が待たれますが、法的な問題以前に、嘘や不誠実な対応で市政を大混乱させ、市民の信頼を著しく損なった政治家としての倫理的責任は、極めて重いと言わざるを得ません。

コメント