2025年7月6日、フジテレビは自社の構造的な問題を検証する特別番組「検証 フジテレビ問題 ~反省と再生・改革~」を放送しました。この番組は、元タレント・中居正広さんによる同局の元女性アナウンサーAさんへの人権侵害事案、いわゆる「中居問題」を発端とした一連の騒動を受け、その対応の過ちと企業風土の問題点を自ら白日の下に晒すという、極めて異例の内容となりました。

番組では、清水賢治社長が現体制のトップとして謝罪と改革への決意を述べたほか、港浩一元社長や大多亮元専務ら、問題発生当時の経営陣が次々と登場。彼らが「なぜ」初期対応を誤ったのか、その衝撃的な発言の数々が明かされました。さらに、被害女性に寄り添い続けた佐々木恭子アナウンサーの苦悩や、フジテレビに40年以上君臨した日枝久氏の強大な影響力、そして報道の顔であった反町理キャスターのハラスメント問題にも鋭く切り込んでいます。

この記事では、2025年7月6日に放送された検証番組の内容を徹底的に深掘りし、キーパーソンたちが何を語ったのか、その発言の背景と意味、そしてフジテレビが抱える根深い問題について、網羅的に解説していきます。

- フジテレビの検証番組で、具体的に何が語られたのか知りたい

- 清水賢治社長や港浩一元社長、大多亮元専務らが何と発言し、謝罪したのか詳細を知りたい

- 佐々木恭子アナが語った苦悩と後悔の内容を知りたい

- 「アナウンサーはキャバ嬢」という衝撃発言の真相が気になる

- フジテレビの旧態依然とした企業風土や、日枝久氏、反町理氏の問題について理解を深めたい

これらの疑問にすべてお答えできる内容となっています。フジテレビが自ら暴いた組織の闇と再生への道のりを、一緒に見届けていきましょう。

1. フジテレビ・中居正広問題の検証番組の内容とは?

2025年7月6日の日曜午前、フジテレビは通常の番組編成を休止し、1時間45分にわたる特別番組「検証 フジテレビ問題 ~反省と再生・改革~」を放送しました。これは、単なる不祥事報告番組ではありません。自社の存続をも揺るがした巨大スキャンダルに対し、報道機関としての矜持をかけて、その病巣を自ら切開手術するかのごとき前代未聞の自己検証番組でした。この放送は、元タレント・中居正広さんと元フジテレビアナウンサーAさんの間で起きた人権侵害事案への対応の失敗が、なぜこれほどまでに深刻な経営危機へと発展したのか、その構造的な問題を解き明かすことを目的としていました。

1-1. なぜ検証番組は放送されたのか?その背景にある社会的要請と経営危機

この検証番組が放送されるに至った直接的な引き金は、2025年3月31日に公表された第三者委員会の調査報告書です。この報告書は、フジテレビにとって「死刑宣告」にも等しい厳しい内容でした。報告書は、中居さんによる行為を単なる個人的なトラブルではなく、会社の業務と密接に関連した「業務の延長線上における性暴力」であると断罪。これは、被害女性Aさんが感じていた「仕事だから断れない」という心理的圧力を、会社が看過、あるいは助長していた可能性を指摘するものです。

さらに報告書は、問題発生後のフジテレビ経営陣の対応を「経営判断の体をなしていない」と一刀両断。事案を「プライベートな男女間のトラブル」と矮小化し、被害者であるAさんを救済するどころか、その訴えを事実上黙殺し、1年半以上も中居さんの番組出演を継続させたことを「二次加害」とまで厳しく批判しました。この背景には、ハラスメントに極めて寛容で、有力タレントに忖度する歪んだ企業風土と、形骸化したガバナンスの存在があると結論付けられました。

この報告書の公表後、社会からの批判は頂点に達し、トヨタ自動車や日本生命をはじめとする主要スポンサーが70社以上もCM出稿を取りやめるという異常事態に発展。フジテレビは深刻な経営危機に直面しました。もはや内々の処理で済まされる問題ではない、社会に対する説明責任を果たし、信頼を回復する以外に道はない――。こうした崖っぷちの状況が、今回の異例の検証番組放送へとつながったのです。番組は、過去のフジテレビと決別し、生まれ変わるという社会への誓いであり、その覚悟を問う場でもありました。

1-2. 検証された主要な問題点の概要

番組は、第三者委員会の報告書を道標としながら、複数の深刻な問題点を多角的に検証しました。その核心は、なぜ一つの人権侵害事案が、これほどまでに組織全体を揺るがす大問題へと発展したのか、という点にあります。

- 初期対応の致命的な過ち:経営トップがなぜ、事案を「プライベートな男女間のトラブル」と誤認したのか。その背景にある、タレントと社員の関係性に対する歪んだ認識が徹底的に問われました。

- 機能不全に陥った組織:被害申告がなぜコンプライアンス部門に共有されず、現場の管理職が孤立無援の状態で対応せざるを得なかったのか。情報伝達の欠如とセクショナリズムが、被害者救済の機会を奪った構図を明らかにしました。

- 忖度と隠蔽の文化:絶大な影響力を持つタレントである中居さんに対し、なぜ誰も「NO」と言えなかったのか。番組継続という経営判断の裏にあった、ビジネス優先の論理と忖度体質にメスを入れました。

- 根深いハラスメント体質:「アナウンサーはキャバ嬢」といった発言が許容される風土や、女性社員を接待要員として利用する「不適切な会合」の実態を、当事者の証言を交えて告発。これが単なる個人の問題ではなく、組織的な病理であることを示しました。

- 絶対的権力者「日枝久」氏の功罪:40年以上にわたりフジテレビに君臨した日枝久氏が、どのようにして強固な権力基盤を築き、その長期政権が結果としてどのような弊害を生んだのか。フジテレビの「負の歴史」そのものにも切り込みました。

これらの問題点を、当事者や関係者のインタビュー、膨大な資料分析を通じて立体的に描き出し、視聴者にフジテレビが抱える問題の根深さを突きつけました。

1-3. 出演者と番組構成のポイント

番組の進行役は、報道番組『Live News イット!』でキャスターを務める宮司愛海アナウンサーと木村拓也アナウンサーが担当しました。これは、自社の不祥事を自らの言葉で視聴者に伝えるという、フジテレビ報道局の覚悟の表れと言えるでしょう。スタジオには、冷静かつ客観的な視点を提供するために、外部の専門家としてノンフィクションライターの石戸諭氏と、企業のコンプライアンスや人権問題に詳しいオウルズコンサルティンググループ執行役員の矢守亜夕美氏が招かれました。

VTRでは、清水賢治現社長、港浩一元社長、大多亮元専務、遠藤龍之介元副会長、佐々木恭子アナウンス局次長といったキーパーソンたちが、厳しい問いかけに実名で顔を出して応じました。彼らの口から語られる「言い分」や「後悔の弁」は、時に自己弁護に聞こえつつも、組織が過ちを犯すに至るメカニズムを生々しく伝えていました。

一方で、フジテレビの“天皇”とまで呼ばれた日枝久氏や、事案への関与が指摘された元編成部長B氏(中嶋優一氏と報道)、そしてハラスメント問題が認定された反町理氏は取材を拒否。その「沈黙」自体が、フジテレビが抱える闇の深さを逆説的に物語っていました。番組は、彼らの不在をも含めて、問題の全体像をあぶり出そうと試みたのです。

2. 清水賢治社長の謝罪、何を言った?

検証番組の冒頭、フジテレビのスタジオに一人で立った清水賢治社長。彼の約2分間にわたる謝罪スピーチは、フジテレビが現体制としてこの未曾有の危機にどう向き合うのか、その覚悟を示す最初の重要なメッセージとなりました。彼の言葉は、単に頭を下げるだけの形式的なものではなく、第三者委員会の厳しい指摘を全面的に受け入れ、会社の責任を具体的に認める内容でした。そこからは、過去の経営陣とは一線を画し、徹底した改革を断行するという強い意志が感じられました。

2-1. 番組冒頭での全面謝罪の全文要約

清水社長は、静まり返ったスタジオでカメラをまっすぐに見つめ、謝罪の言葉を述べ始めました。その内容は、極めて具体的かつ包括的でした。

「ご覧いただいております皆様、フジテレビの清水です。この度の当社で発生した人権、コンプライアンスに関する問題により、ご迷惑とご心配をおかけしていますことを改めて深くお詫び申し上げます」

この一言に続き、彼は特に問題の核心部分について、言葉を選びながらも明確に謝罪しました。

- 会社の責任範囲の明確化:まず彼は、この人権侵害事案が「当社の業務の延長線上であると第三者委員会の調査報告書で指摘された状況で起きたこと」と述べ、会社として責任を負うべき事案であったことを unequivocally(明白に)認めました。これは、かつての経営陣が「プライベートなトラブル」として問題から距離を置こうとした姿勢を、真っ向から否定するものです。

- 被害者救済の失敗:次に、「Aさんからの被害申告があったにも関わらず、当社がAさんの人権を救済するために必要な対応を適切に行うことができなかったこと」を謝罪。被害者のSOSに対し、組織として機能不全に陥っていた事実を認めました。

- 二次被害の加害責任:さらに、「本事案発生後の当社の対外発信などによってもAさんに対して精神的苦痛を与えてしまったこと」に言及。閉鎖的な記者会見や、初期の関与否定のコメントなどが、被害者をさらに傷つけた「二次加害」であったことを会社として認め、謝罪したのです。

この三つのポイントは、第三者委員会が最も厳しく断罪したフジテレビの過ちそのものであり、清水社長はこれらを一切言い訳することなく、全面的に受け入れました。この姿勢こそが、信頼回復に向けた最低限の出発点であるという認識を示したと言えます。

2-2. 被害女性への直接謝罪と会社の責任

スピーチの中で特に印象的だったのは、被害女性Aさん個人に向けられた言葉でした。清水社長は、番組放送に先立ち、Aさんと直接面会し、謝罪した事実を明かしました。これは、単に公の場で謝罪するだけでなく、被害者本人と真摯に向き合うという具体的な行動を示した点で、極めて重要です。

「また、Aさんに対しては先日、私が直接謝罪する機会を設けてくださったことについても、改めて深く感謝いたします」

この「感謝」という言葉には、長期間にわたり会社から裏切られ続けたにも関わらず、対話の機会を設けてくれた被害者への深い敬意と、会社の犯した過ちの大きさが込められています。問題発覚当初、会社から切り離され、孤独な闘いを強いられたAさんの心情を思えば、この直接謝罪が実現するまでの道のりがいかに困難であったかは想像に難くありません。

さらに清水社長は、視聴者、広告主、取引先といったすべてのステークホルダーに対しても、「多くの皆様の信頼を失う結果となり、ご迷惑とご心配をおかけしましたことにつきましても、この場を借りて改めて深くお詫び申し上げます」と述べ、二度目の深い一礼をしました。これは、企業の社会的責任の重さを自覚し、信頼という無形の資産がいかに脆いものであるかを痛感していることの表れでした。

2-3. 企業風土改革への決意表明

謝罪に続いて、清水社長はフジテレビの未来像を力強く語りました。彼の言葉は、過去との決別と、未来への強いコミットメントを示すものでした。

「この問題の背景として第三者委員会の調査報告書に指摘されたような企業風土の問題についても、真摯に受け止め、人権を尊重する会社として新たに生まれ変わることをここにお約束します」

この「生まれ変わる」という強い表現は、小手先の改革ではなく、組織の根幹からの変革を目指すという覚悟を示しています。そのために、「悪しき慣習や文化を一掃し、あらゆる面で人権ファーストを徹底する改革案を作り上げました」と具体的なアクションプランの存在を明言。そして、その改革は「一切の聖域を許さず、覚悟をもって改革を進めている最中でございます」と、断固たる決意をもって実行されていることを強調しました。

最後に、清水社長は「どうか皆様、厳しい目で私たちの改革を見届けてください」と視聴者に呼びかけました。これは、改革のプロセスを透明化し、社会からの監視を受け入れるという、開かれた組織を目指す姿勢の表明です。フジテレビが今後、彼の言葉通りに行動し、真に「人権を尊重する会社」へと変貌を遂げることができるのか。その道のりは、この謝罪から始まったと言えるでしょう。

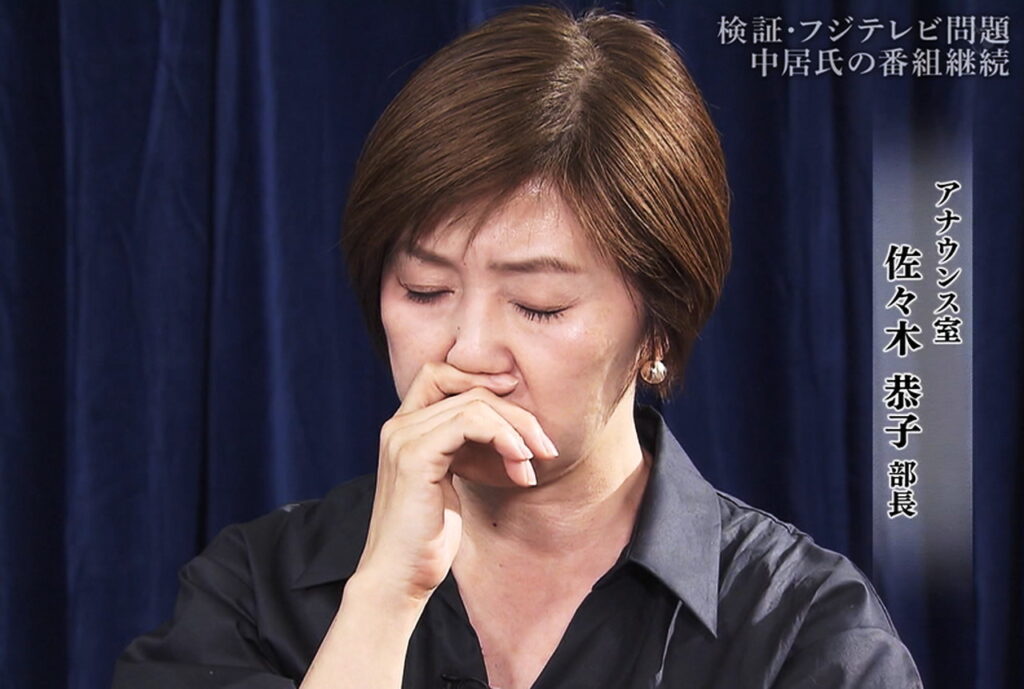

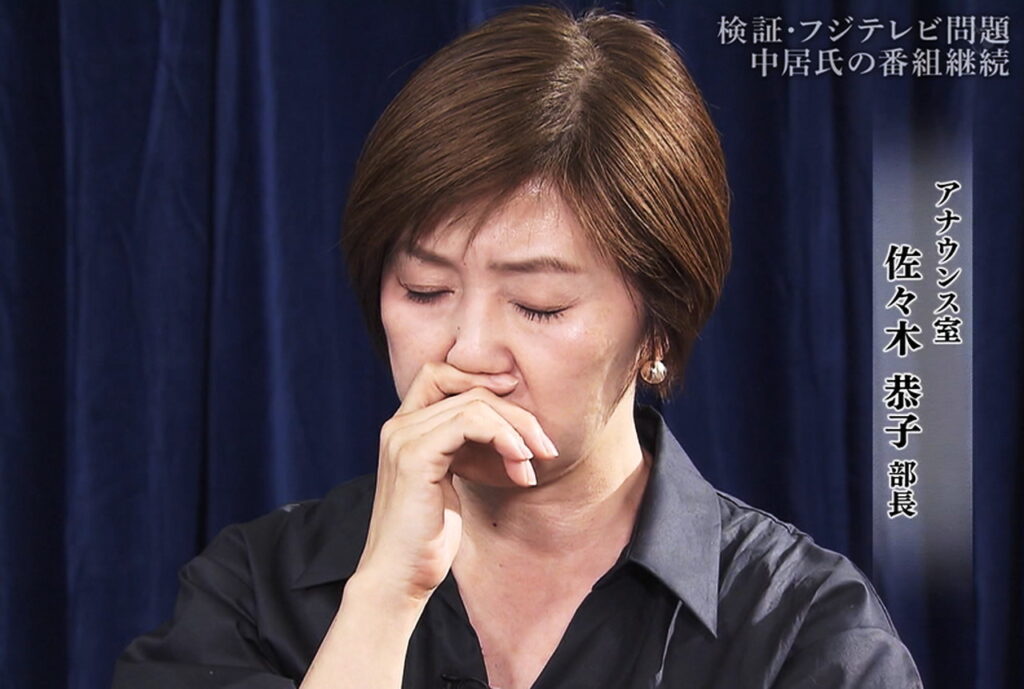

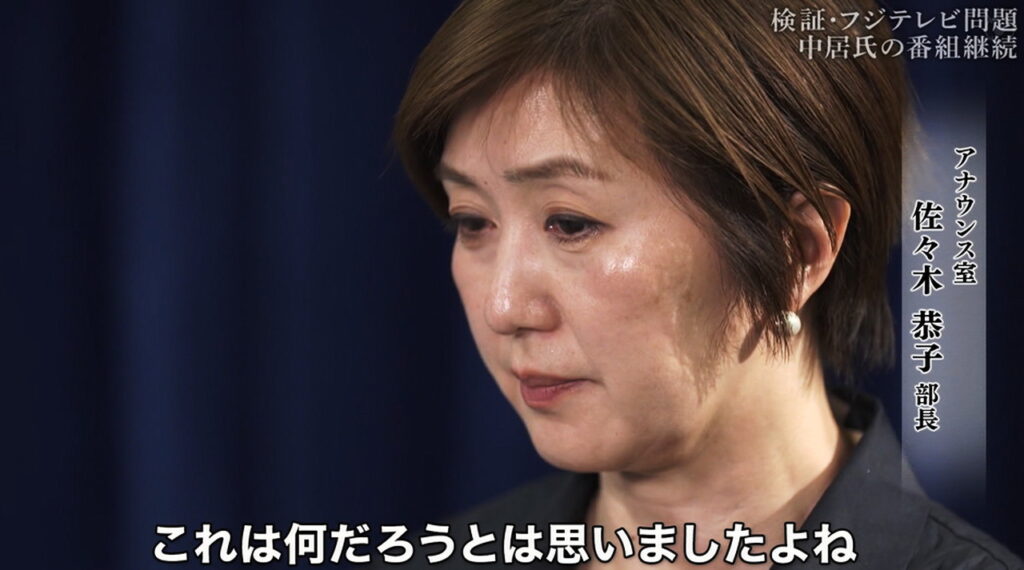

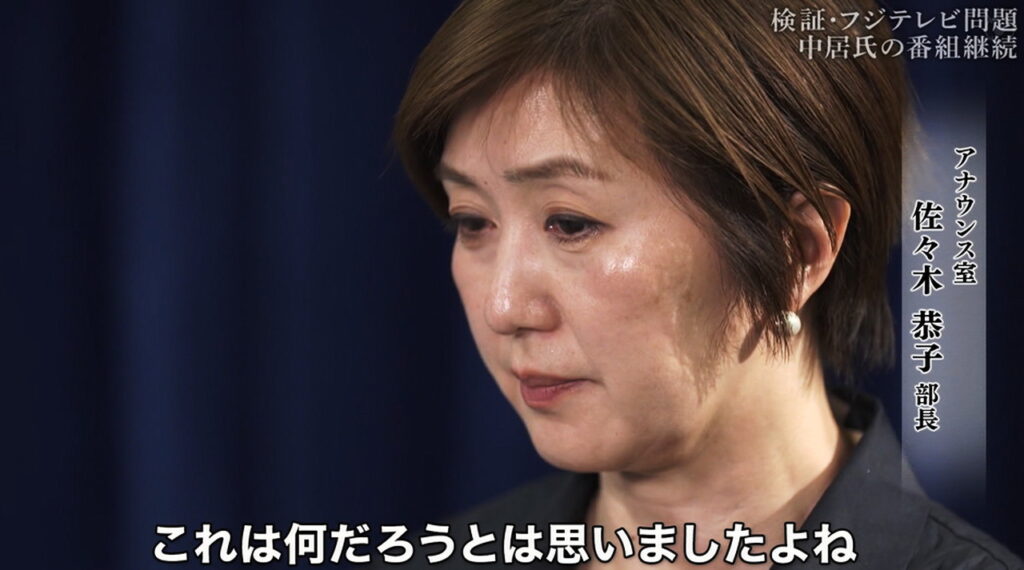

3. 佐々木恭子は何を言った?初期対応と後悔の念

フジテレビの検証番組において、視聴者の心に深く突き刺さったのが、当時アナウンス部長として被害女性Aさんの対応に直接あたった佐々木恭子アナウンサー(現・アナウンス局次長)のインタビューでした。彼女の言葉からは、一人の管理職として、傷ついた部下を必死に守ろうとしながらも、巨大な組織の壁とハラスメント事案への知見不足という現実に直面し、苦しみ抜いた葛藤が生々しく伝わってきました。彼女の証言は、この問題が単なる個人の資質の問題ではなく、組織全体の構造的欠陥であったことを浮き彫りにしました。

3-1. 被害申告を受けた際の初期対応の振り返り

番組ではまず、Aさんの異変に最初に気づいた当時のアナウンス室長が「もう明らかに様子が違っていて」「私の顔を見るなり、わーっと泣き始めて、あ、これはただごとじゃないなと」と、事態の深刻さを物語る初動を証言しました。その緊迫したバトンを受け取ったのが、部長である佐々木アナでした。

佐々木アナは、Aさんと面会し、彼女の「誰にも知られたくない」という切実な願いを最優先に考えました。その結果、情報共有の範囲をごく一部の医師に限定するという判断を下します。しかし、後にこの判断が最善ではなかったことを、佐々木アナは痛切な後悔とともに語ります。

「今思えば、本当に初動から専門家が関わってないと絶対に自分たちでできることじゃなかったと思います。そういう状況に陥った人が業務に復帰するにはどんな環境があれば戻れるのかってことの、あの、私たちにとっての思いの至らなさっていうことがあったんだと思いますよね」

この告白は、善意だけでは被害者を救えない現実と、深刻なトラウマケアに関する専門知識が現場に全くなかったというフジテレビの体制不備を露呈しています。守秘を優先するあまり、外部の専門家や法務・コンプライアンス部門といった、本来連携すべき組織の力を借りるという発想に至らなかったのです。これは佐々木アナ個人の問題というより、ハラスメント事案への対応フローが組織として確立されていなかったことの証左と言えるでしょう。

3-2. 連絡窓口一本化の重圧と葛藤

Aさんの体調が悪化し、入院を余儀なくされると、事態はさらに深刻化します。会社はAさんへの精神的負担を軽減するためとして、連絡窓口を佐々木アナ一人に一本化しました。同性であり、信頼関係のある上司という配慮からの決定でしたが、これは結果的に佐々木アナに過大な重圧を強いることになります。

第三者委員会の報告書は、この対応を「一管理職の職責を超えるものであり、会社の対応は不適切であった」と断じています。心に深い傷を負った部下のケアを、専門的な研修も受けていない一人の管理職に丸投げした形であり、組織としての責任放棄に他なりません。

佐々木アナは、この点について自らを責めるように語りました。

「私が、あの、『1人で窓口を務めるのはもう無理です』っていうことを言っていれば違ったサポートが組まれてたのかなってことを振り返ると思ったりするんですよね」

この言葉の裏には、「助けて」と言えなかった彼女の苦悩があります。中間管理職として、上層部の方針と部下の現実との間で板挟みになり、一人で抱え込んでしまったのです。フジテレビの風通しの悪さ、そして管理職をサポートする体制の欠如が、この痛切な後悔の言葉から透けて見えます。なお、会社側もこの点を重く受け止め、佐々木アナ自身は上長の指示に従っていたとして、懲戒処分の対象とはなりませんでした。

3-3. 被害女性の退職と「変わらない相手」への違和感

佐々木アナのインタビューで最も感情が揺さぶられたのは、Aさんが最終的に退職に至った経緯を語る場面でした。Aさんの番組降板を自ら伝えなければならなかった時の心境を、「なんとか自分がこのえ、辛い経験を乗り越えて生きていこうと思っている望みをプツンプツンって切っていくようなことをやらなくてはいけないのは本当にえーせざるを得ないのかっていうのが…」と、言葉を詰まらせながら振り返りました。

そして、Aさんを見送った日の光景は、彼女の心に深く刻まれています。

「1人の女性がま、尊厳を傷つけられて、で、復帰を目指していたけれどもま、ある種時間が経てば経つほど本当に絶望して辞めざるを得なかったんだっていうことを非常に重く受け止めています。ああ、このことがきっかけで1人の女性がま、好きな仕事を辞めなきゃいけないんだ。っていうのはすごく思いました」

ここで彼女は、個人としての強い憤りも露わにします。

「で、一方、え、相手は特に変わらないでいるわけです。で、これは何だろうってことはすごく思いましたよね」

被害者が夢を絶たれ、会社を去る一方で、加害者とされる中居さんの活動は平然と続いている。この理不尽な現実に対する「これは何だろう」という素朴な、しかし根源的な問い。この言葉こそ、当時のフジテレビが完全に見失っていた正義感であり、視聴者が最も聞きたかった現場の声だったのかもしれません。佐々木アナのこの魂の叫びは、組織の論理に埋もれかけた個人の良心を代弁するものでした。

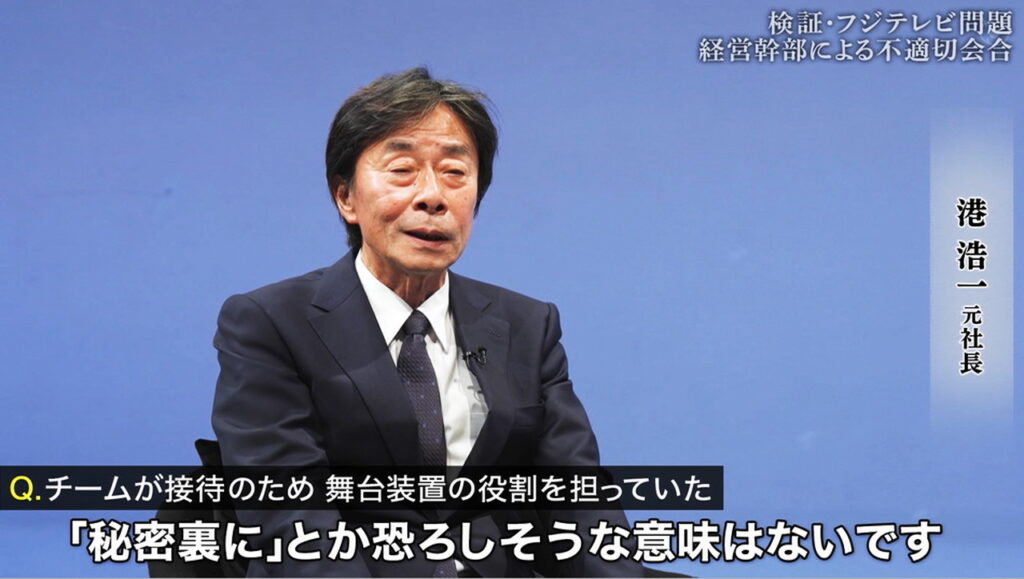

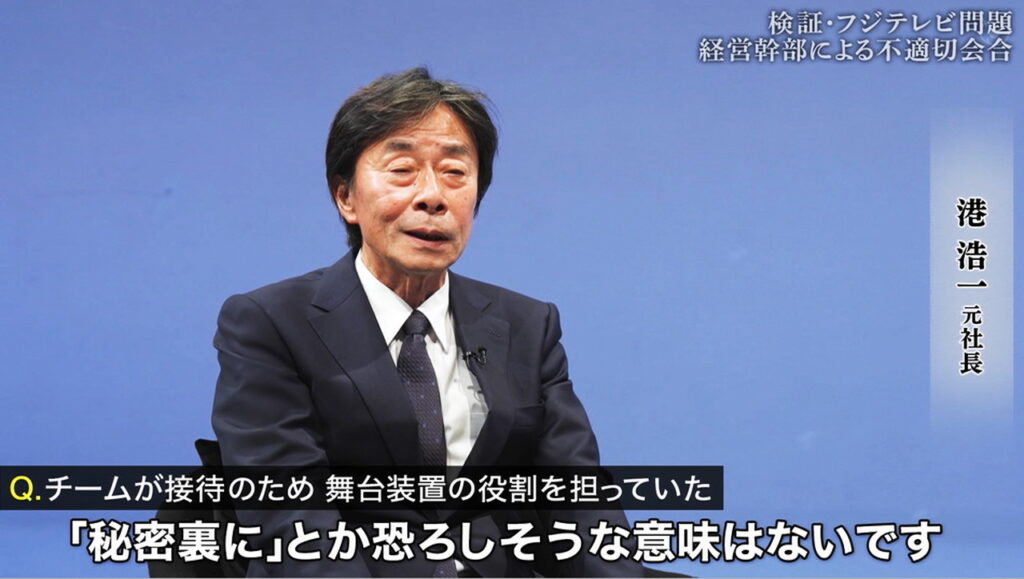

4. 港浩一は何を言った?プライベートな問題という誤認

検証番組において、問題発生当時にフジテレビの経営トップ、代表取締役社長の座にあった港浩一氏のインタビューは、組織のリーダーシップがいかにして機能不全に陥ったのかを解明する上で、極めて重要な意味を持ちました。彼の証言から浮かび上がってきたのは、事態の深刻さに対する驚くべき認識の欠如と、その後の一連の対応における判断ミスでした。特に、全ての過ちの起点となった「プライベートな問題」という誤認は、フジテレビの構造的な欠陥を象徴していました。

4-1. 事案の第一報をどう受け止めたのか

2023年8月、港氏をはじめとする経営幹部は、アナウンス室長からこの事案の第一報を受けました。その報告には、被害女性Aさんが中居さんから「今からお断りすると失礼にあたる」と感じて2人きりの会食の場へ向かわざるを得なかったという、業務上の力関係や心理的圧迫を示唆する重要な情報が含まれていました。

しかし、港氏はこの報告を、会社が介入すべき人権侵害事案としてではなく、あくまで当事者間の私的な問題として処理しようとしました。番組のインタビューで、当時の認識を問われた港氏は、あっさりとこう述べました。

「まあ女性と中居氏がプライベートな男女間のトラブルが起きていると、間に。」

この「プライベートな男女間のトラブル」というフレーズは、その後フジテレビが長きにわたってこの問題から目を背けるための「呪文」となります。なぜ、著名なタレントと若手社員という圧倒的な権力差のある関係性で起きた事案を、安易に「プライベート」と断定できたのか。その背景には、大多亮元専務が「仕事をしていれば(中略)連絡取り合って食事に行くようなことも当然ありますでしょうし」と語ったように、フジテレビの幹部たちの中に、業務と私的領域の境界を曖昧にし、タレントとの私的な交流を業務の延長として容認するカルチャーが根付いていたことがうかがえます。これが、事案の本質を見誤る根本的な原因でした。

4-2. 「カメラなし会見」の判断ミスを認める

社会からの批判が強まり、フジテレビが説明責任を問われる中で開催した2025年1月17日の最初の記者会見。この会見は、テレビカメラの撮影を認めず、参加メディアも記者クラブ所属社などに限定した、極めて閉鎖的なものでした。この対応は「密室会見」「国民をなめている」と大々的な批判を浴び、フジテレビの信頼をさらに失墜させました。

港氏は番組内で、この会見形式の決定について「テレビカメラを入れるとAさんに悪影響を与える恐れがある」という被害者への配慮を理由に挙げました。しかし、その一方で、結果的に大失敗であったことを率直に認めました。

「ま、紙芝居みたいに言われましたけども、あ、こうなってしまうのかっていうことを見た時に、あ、これはちょっと、あの判断ミスをしてしまったなという風に思いました」

この「判断ミス」という言葉は、単なる形式の失敗を指すものではありません。報道機関でありながら、自らの不祥事に対してオープンな説明責任を果たそうとせず、むしろ情報をコントロールしようとした姿勢そのものが問われたのです。スタジオゲストの石戸諭氏が「報道機関として、どう考えても理屈としておかしい」「人権を守るというものが、表向きの理由として使われている」と鋭く指摘した通り、この会見はフジテレビのメディアとしての倫理観の欠如を象徴する出来事でした。

4-3. 「中居氏を守ろうとしたわけではない」発言の真意

番組では、最もクリティカルな点、すなわち「なぜ中居さんの番組を継続させたのか」という問いが港氏に投げかけられました。世間では「フジテレビは被害者よりも大物タレントの中居氏を守った」という見方が大勢を占めていました。

これに対し、港氏は「中居氏の番組を守ろうという気持ちは1つもありませんでした」と明確に否定しました。その理由として「唐突に終わらせることで憶測を呼ぶ」ことを懸念したと説明します。しかし、その直後に彼の口から出たのは、組織の内部事情でした。

「ただ、もう時期的に10月改編というのはフィックスされていまして、10月改編というのはええ、現実的ではないという判断ですね。それはもうそのタイミングですと厳しかったですね」

この発言は、結局のところ、Aさんの心の痛みや人権よりも、すでに決定済みの番組編成やビジネス上の都合が優先されたことを自ら認めたに等しいものです。被害女性が番組を降板させられる一方で、加害者とされる人物の番組が「現実的ではない」という理由で継続される。この不条理な状況こそが、フジテレビの対応がいかに被害者の視点を欠いていたかを物語っています。

大多元専務が「そういう風に取られても仕方ないですよね」と語ったように、彼らの意図がどうであれ、その行動は結果として「中居氏を守り、被害者を切り捨てた」と受け取られても当然の、致命的な判断ミスだったのです。

5. 大多亮は何を言った?「アナウンサーはキャバ嬢」発言の衝撃

フジテレビの黄金期を築いたヒットメーカーとして、ドラマ部門で絶大な影響力を持っていた大多亮元専務。彼の検証番組でのインタビューは、港浩一元社長とはまた違う角度から、フジテレビという組織に深く根付いていた病理をえぐり出すものでした。特に、彼の口から語られたとされる「女性アナウンサーは上質なキャバ嬢だ」という言葉は、単なる個人の暴言では済まされない、組織全体の歪んだ価値観と深刻な人権意識の欠如を象徴するものとして、視聴者に強烈な衝撃を与えました。

5-1. なぜプライベートな事案と判断したのか

大多氏もまた、港氏と同様に、この重大な人権侵害事案の第一報を「プライベートな問題」と一蹴していました。番組内でその判断理由を問われた際、大多氏はしばし逡巡した後、こう答えました。

「プライベート…。ま、あの、仕事をしていれば仕事場で知り合うことはありますでしょうし、その先に連絡取り合って食事に行くようなことも当然ありますでしょうし、そういうことなのかなって思ったんですね。はい。」

この発言は、彼の頭の中では、絶大な知名度と影響力を持つタレントと、入社数年の若手女性アナウンサーとの間に存在する「圧倒的な権力格差」が全く認識されていなかったことを示しています。立場の強い者からの誘いを、若手が業務への影響を懸念して断れないという力学への想像力の欠如。「当然あること」として、そうしたアンバランスな関係性を容認してきた彼の感覚こそが、フジテレビのハラスメント体質の温床であったことを物語っています。被害者が「行かないと仕事に差し支える」と感じた心理的圧力を、経営幹部が全く理解できていなかったのです。

5-2. 「女性アナウンサーは上質なクラブの嬢」発言の真意と弁明

番組のハイライトの一つは、大多氏が過去に主催していた会合に参加した元女性アナウンサーによる、衝撃的な証言でした。彼女は、大多氏が日頃から女性アナウンサーについてどのように語っていたかを、次のように暴露しました。

「女性アナウンサーは上質なクラブの嬢だ。売れるアナウンサーがいいアナウンサーだ。というのをいつもおっしゃっていました。なのでそういう会で盛り上げれば盛り上げられる能力があるだけ、アナウンサーとしての評価も高いという評価に繋がって言っていたんですね。だから、一生懸命接待をみんな頑張ろうと必死になっていたんだと思います。」

この発言は、フジテレビのアナウンサーという専門職が、少なくとも一部の幹部によって、その職能ではなく、タレントや取引先をもてなす「接待要員」「キャバクラ嬢」としての能力で評価されていたという、おぞましい実態を告発するものでした。アナウンサーを目指す多くの女性たちの夢と誇りを根底から踏みにじる、断じて許されない発言です。

この重大な証言に対し、大多氏はインタビューでしどろもどろになりながら弁明を試みました。

「言葉の選び方が悪いてことです。私の。はい。あの、なんかそこだけ取り上げてえーうーん、言葉の選び方が悪いてことです。はい。そんな風に思って本当に思ってないですし、はい。」

「言葉の選び方が悪い」という矮小化は、問題の本質から目をそらす典型的な言い訳です。さらに、一度は「(言った)記憶はないです」と否定しながらも、「記憶されている方の方が絶対記憶されていると思うので、それは否定は全くしないです」と、事実上発言を認めざるを得ませんでした。この一連のやり取りは、彼が自身の発言の持つ深刻な差別性・蔑視について、いまだに深く理解していないことを示していました。

5-3. 若い女性アナウンサーとの会食の実態

番組では、大多氏が主催した会食の実態も明らかにされました。彼が女性アナウンサーに送ったとされる「若い子で性格の良さそうな子いませんか?」というメッセージは、アナウンサーを個人の人格としてではなく、単に若さや容姿、そして「接待」への適性で選別していたことを生々しく示しています。

参加基準が「基本的に若い女性のみ」「結婚者は呼ばれない」であったこと、そして参加者が「断ると仕事がなくなってしまうのではないかという恐怖」を感じていたという証言は、これらの会合が単なる懇親の場ではなく、拒否権のない、業務命令に近い性質を持っていたことを裏付けています。

大多氏はこれらの会合について「会を開いた人の責任としてきちんとやっていけばいいと思ってます」と、あくまで自身の管理下で適切に行われていたかのように語りました。しかし、その認識は、力関係によって従わざるを得なかった女性たちの感じていた恐怖や屈辱とは、あまりにもかけ離れていました。この深刻な認識のズレこそが、フジテレビという組織が抱える病の根深さを何よりも雄弁に物語っていたのです。

6. 若い女性アナウンサーのみの会合とは?港氏・大多氏が主催した接待の実態

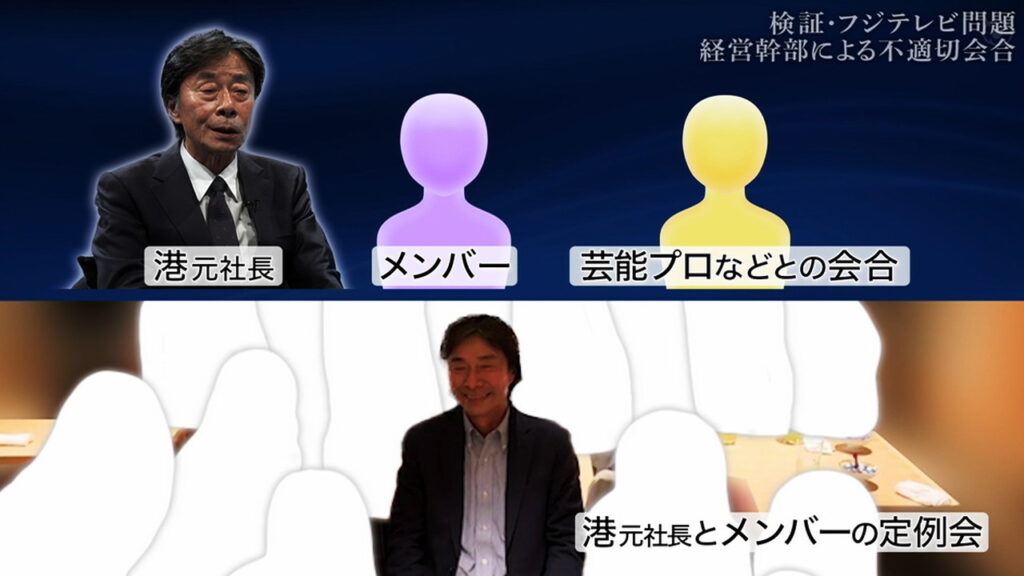

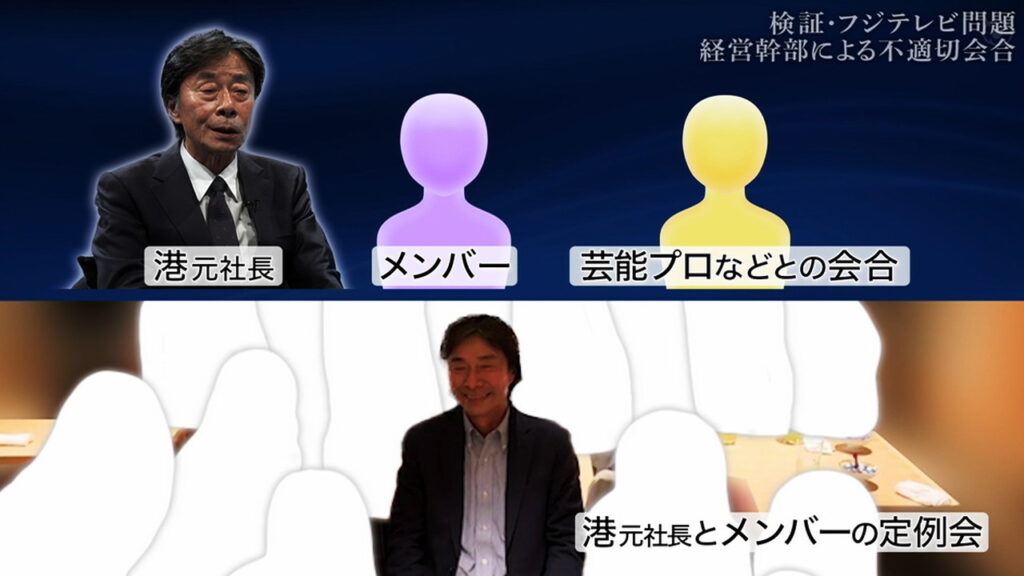

フジテレビの検証番組が暴き出した最も根深い問題の一つが、港浩一元社長や大多亮元専務といった経営幹部自らが主導していた、「若い女性社員・アナウンサーのみ」を集めた不適切な会合の存在です。第三者委員会が「性別、年齢、容姿などに着目した」接待文化が人権侵害のリスクを助長したと指摘した通り、これらの会合は単なる懇親会ではなく、会社の権力を背景とした、極めて歪んだ「上納システム」として機能していた実態が、元参加者の悲痛な証言によって明らかになりました。

6-1. 港浩一氏主催の「港会」とは?メンバー選抜の驚くべき方法

番組で紹介された港氏を複数の若手女性社員が囲む写真は、彼が主催していた通称「港会」の一場面でした。このチームは、港氏がバラエティ担当役員だった2010年頃に組織され、その主な目的は芸能プロダクションなど、会社の有力な取引先をもてなすことにありました。問題なのは、そのメンバーがどのように選ばれていたかです。

元メンバーの女性は、その驚愕の選抜プロセスをこう証言しました。

「私が説明を受けたのは入社式に港さんが来て、先輩のメンバーが並んでいる新入社員の中からあの子がいいよとか推薦があって、港さんが最終的に指名されているという風に聞きました。」

これは、新入社員が自らの能力や適性を評価される前に、容姿という一面的な基準で選別され、本人の意思とは関係なく「接待要員」としてチームに加えられていたことを意味します。入社したばかりの女性が「この会のメンバーに選ばれました」と祝福され、「ここの会はセーフな場所だから安心して」と説明されるという異常な状況は、この会合が会社公認の特別な存在であったことを示唆しています。

この異様なシステムについて、港氏は「大変でしょうと。それで、じゃあ、あの、もしもこういう会があった時のためにチームをね、作ったらいいんじゃないかというのがほっ(発端)で」と、あくまで女性社員を気遣ってのものだったと弁明。会の存在を他言しないよう釘を刺したことについても「冗談なんですけどね」と、深刻さを理解していない様子でした。しかし、参加した女性は「女性蔑視ですし、まあ女性社員は馬鹿にされてたいたんじゃないかなと思います。本当に異様な会だったなと思います」と、その認識の大きな隔たりを明確にしました。

6-2. 参加女性が語る接待の実態と精神的苦痛

「港会」の実態は、女性社員にとって心身ともに大きな負担を強いるものでした。港氏本人が不在の場であっても、プロデューサーなどから個別に接待に呼び出されることが常態化していたのです。

ある参加者は、「お開きの時間は夜中の1時、2時までかかったりすることもありましたし、隣でお世話するじゃないですけど、お酌したりっていうこともありました。体力も精神力もすごく使い切ったなって終わった後感じてました」と、長時間の拘束と精神的な消耗を伴う過酷な労働であったことを証言しています。

さらに深刻なのは、接待の場がセクシュアルハラスメントの温床となっていた点です。別の女性は、接待相手の大物タレントから個人的に関係を迫られた際の恐怖と葛藤を、次のように生々しく語りました。

「私が断ることでフジテレビのこと嫌いになってしまう、大好きな会社が不利益を被ると思うと、簡単に動けないなっていう風に思って、相談すればこの港さんを囲む会の存在がバレてしまうので、それを言えないっていうジレンマがかなり精神的には辛かったです。」

これは、会社の利益と個人の尊厳が天秤にかけられ、若手社員が沈黙を強いられるという典型的なパワーハラスメントの構図です。会社が作った「接待チーム」という枠組みそのものが、彼女たちを逃げ場のない状況に追い込んでいたのです。

6-3. 大多亮氏が主催した女性アナウンサーとの会食

大多亮元専務もまた、同様の不適切な会合を繰り返していました。彼の場合は、対象を「会社の女性アナウンサー」に絞り、より直接的に業務と関連付けながら行われていた点で悪質性が高いと言えます。

参加したアナウンサーは、「仕事がなければ拒めない」「会合が先に予定として入った場合、仕事のスケジュール上に入れるように」と証言しており、これが事実上の業務命令であったことは明らかです。参加メンバーの選考基準が「若い女性のみ」「基本的に結婚者はその会には呼ばれない」という、極めて差別的なものであったことも判明しています。

そして、この会合の性質を決定づけるのが、大多氏の「女性アナウンサーは上質なキャバ嬢だ」という発言です。この言葉は、彼が女性アナウンサーたちの専門性や人格を尊重せず、タレントや取引先を喜ばせるための「道具」や「商品」としてしか見ていなかったことを端的に示しています。

フジテレビの経営を担うトップたちが率先してこのような会合を行っていたという事実は、個人の資質の問題をはるかに超え、組織全体が人権意識の欠如という深刻な病に侵されていたことを証明しています。中居さんの事案は、こうした土壌があったからこそ起きた、必然的な事件だったと言えるでしょう。

7. 遠藤龍之介は何を言った?日枝氏への辞任勧告の舞台裏

フジテレビの検証番組において、一連の問題の根源にある旧態依然とした権力構造に、内部から反旗を翻す人物がいたことが明らかになりました。その人物こそ、作家・遠藤周作氏の子息であり、長年フジテレビの経営に携わってきた遠藤龍之介元副会長です。日枝久氏の長年の側近と見なされてきた彼が、直接日枝氏に辞任を迫ったという事実は、フジテレビ内部の葛藤と、自浄作用が働き始める瞬間の緊迫感を伝えるものでした。

7-1. 日枝氏との長年の関係性

遠藤氏がなぜ「日枝氏に物申せる」数少ない人物だったのかを理解するためには、二人の長年にわたる関係性を知る必要があります。遠藤氏は、日枝氏がフジテレビの黄金時代を築き始めた1980年代からの直属の部下であり、その辣腕ぶりを最も間近で見てきた一人です。

番組内で遠藤氏は、若き日の日枝氏を「豪放磊落(ごうほうらいらく)」という言葉で表現し、「本当に何か頼りになるチームリーダー」であったと、そのカリスマ性を回顧しました。特に、視聴率三冠王を達成した際、当時のグループトップからの呼び出しに対し、「あなたがいるのは銀座ではなくてここに来るべきです」と言い放ち、実際にトップを自宅に呼びつけたというエピソードは、日枝氏のリーダーシップを象徴するものとして、遠藤氏の脳裏に強く焼き付いていました。

このような、いわば「戦友」とも言える関係性が、長年の忠誠心を超えて、会社を憂うが故の「直言」へと遠藤氏を突き動かしたのです。彼の行動は、単なる裏切りではなく、フジテレビの未来を真に案じた上での、苦渋の決断だったと言えるでしょう。

7-2. なぜ日枝氏に辞任を迫ったのか?

遠藤氏が行動を起こしたのは、フジテレビが世間の厳しい批判に晒され、10時間を超える「やり直し会見」を開くことを決めた、その前日のことでした。彼は日枝氏と直接面会し、ストレートに辞任を求めます。

「あの、あなたがやめていただかないと収束しないんじゃないかということを思っていて」

この進言の背景には、日枝氏の長期政権がもたらした弊害に対する、遠藤氏自身の強い問題意識がありました。彼は、フジテレビが陥っていた深刻な病状を、日枝氏本人に突きつけます。

「日枝さんに関心を得ようとしているうーん、役員局長の動きが若い人間のモチベーションを極端に下げてるのがうーん、非常に良くないことの1つだと思うんですよみたいなことを話しましたね。」

この言葉は、日枝氏という絶対的な権力者の顔色をうかがうことだけが評価基準となり、自由闊達な意見交換や挑戦が失われ、組織全体が活力を失っているという、的確な診断でした。コンプライアンスや人権意識の欠如も、すべてはこの歪んだ権力構造と無縁ではない。遠藤氏は、日枝氏自身の退任こそが、この負の連鎖を断ち切る唯一の道だと考えたのです。

7-3. 日枝氏からの「お前は戦わないのか」という反論

しかし、40年近くフジテレビに君臨してきた“天皇”は、この側近からの悲痛な訴えを容易には受け入れませんでした。日枝氏の反応は、反省や内省ではなく、自己保身と抵抗でした。

「いや、だからやめない。うん。で、お前は戦わないでやめるのかみたいなこと言われました。はい。」

この「戦わないのか」という一言は、日枝氏がこの危機的状況を、自らが犯した過ちに対する社会的責任を問われる場としてではなく、自身の権力に対する外部からの「攻撃」としか捉えていなかったことを示しています。彼は、自らが作り上げたフジテレビという城を守るための「籠城戦」の最中にいると認識していたのです。

遠藤氏が指摘した「役員たちの忖度」についても、「失礼だろうと。その役員たちにみたいなことを言いましたね」と、問題の本質から目をそらし、論点をすり替える姿勢に終始しました。約40分間に及んだという説得も、日枝氏の固い心を溶かすことはできませんでした。このエピソードは、絶対的な権力がいかにしてトップを裸の王様にし、組織から自浄作用を奪い去ってしまうのかを、鮮烈に物語るものでした。

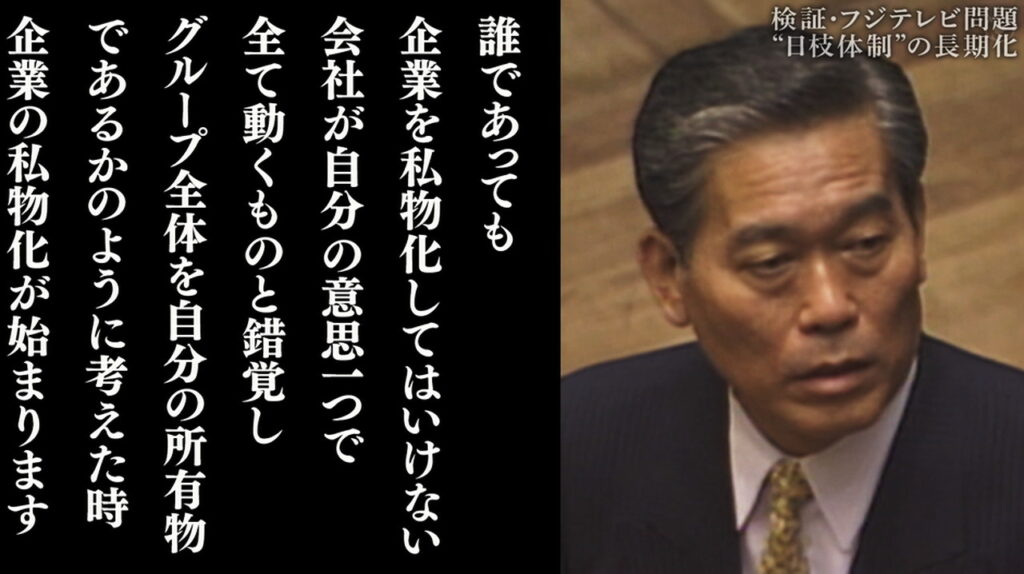

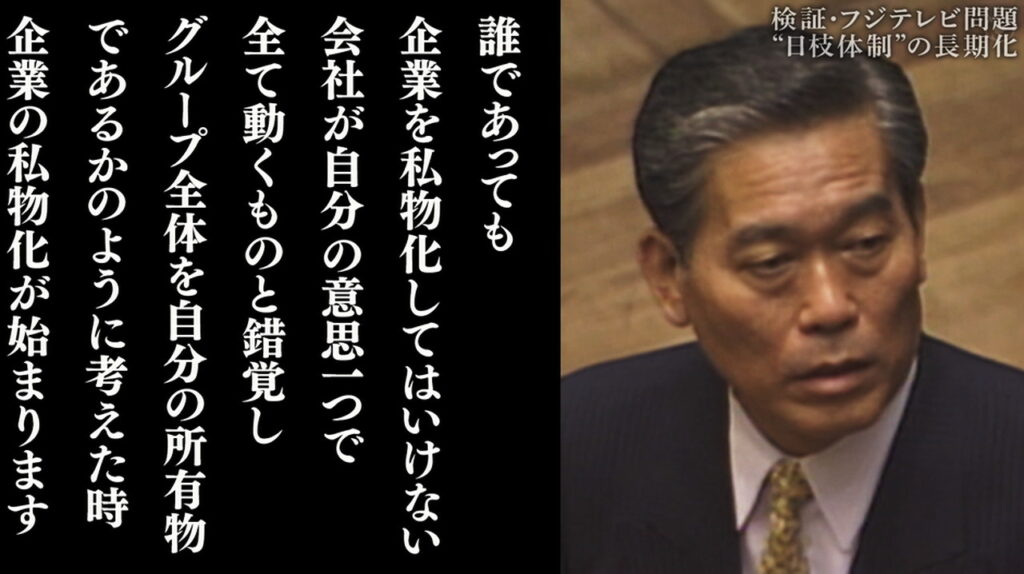

8. 日枝久はどのように変貌していった?フジテレビの“天皇”と呼ばれた男

今回の検証番組が最終的にたどり着いたフジテレビ問題の根源、それは約40年という異例の長きにわたりフジサンケイグループのトップに君臨し、「フジの天皇」とまで呼ばれた日枝久氏の存在でした。かつて「楽しくなければテレビじゃない」を合言葉に一つの時代を築いた功労者は、いかにして組織を蝕む絶対的権力者へと変貌していったのか。番組で語られた複数の証言は、その光と影、そして長期政権がもたらした深刻な弊害を浮き彫りにしました。

8-1. 「楽しくなければテレビじゃない」時代の寵児

1961年に入社した日枝氏が、その名をフジテレビの歴史に刻んだのは、編成局長として数々のヒット番組を世に送り出した1980年代です。遠藤龍之介元副会長が「頼りになるチームリーダー」と評したように、当時の日枝氏は現場の士気を高め、新しい挑戦を恐れないリーダーシップで局を牽引しました。その象徴が、視聴率三冠王という輝かしい金字塔です。

1988年に50歳の若さで社長に就任すると、1992年には創業家である鹿内一族を経営から追放するクーデターを成功させ、フジテレビの全権を掌握します。その際、彼は社員を前に「誰であっても企業を私物化してはいけない」と高らかに宣言しました。この言葉は、未来のフジテレビへの誓いであると同時に、皮肉にも彼自身の未来を予言するものとなりました。

8-2. 人事権を掌握し、独裁体制を築いた過程

日枝氏が絶対的な権力を確立した最大の源泉は、完全に掌握した「人事権」でした。側近であった遠藤氏も「人事の天才」と認める一方で、その影響力が徐々に組織を歪めていった過程を証言しています。

豊田幸元社長が書面で「当時は役員の指名も報酬の決定も日枝氏が行っており、今で言う役員指名ガバナンスも役員報酬ガバナンスも機能していなかった」と回答したように、日枝体制下では社長人事すら彼の意のまま。自らにとって都合の良い人物を要職に就け、意に沿わない人物は容赦なく排除する。この「人事による恐怖」が、社内に強力な忖度文化を醸成しました。

「この人に逆らったら大変なことになってしまうんじゃないかなという背面との恐怖。そういうことで言うと、その全てを持っている方だったと思いますね」という遠藤氏の言葉は、日枝氏がアメとムチを巧みに使い分け、誰もが彼の顔色をうかがう「恐怖政治」を敷いていたことを物語っています。代表権のない取締役相談役に退いた後でさえ、その影響力は絶大であり、フジテレビは事実上、日枝氏の「個人商店」と化していました。

8-3. 40年続いた長期政権がもたらした弊害

いかなる天才経営者であれ、40年という長期政権は必ず組織に深刻な弊害をもたらします。番組で指摘された弊害は、主に以下の三点です。

- 経営判断の誤り:豊田元社長が「権力に思ねる取り巻き、茶坊主が増殖する。結果権力者には耳に心地よい話しか入らなくなり、経営判断を誤る時がある」と指摘した通り、裸の王様となった日枝氏には、多様な意見や耳の痛い情報が届かなくなりました。これにより、時代の変化に対応できず、組織全体の硬直化を招きました。

- 人事の硬直化と時代感覚のズレ:遠藤氏が「だんだん日枝が年を取ってくると、役員や局長候補との年の差がこう開いてくじゃないですか。そうすると、本当にその人たちのことを分かっているんだろうかな」と懸念したように、日枝氏の価値観に基づいた人事が続くことで、世間の感覚からかけ離れた人材が登用されるようになりました。ハラスメント気質の人物が昇進を続けたのは、その典型例です。

- 若手社員のモチベーション低下:遠藤氏が日枝氏に直言した「日枝さんの歓心を得ようとしている役員、局長の動きが若い人間のモチベーションを極端に下げてる」という言葉が、最大の弊害を物語っています。公正な評価ではなく、トップへの「忖度」が出世の鍵となる組織では、若く才能ある社員ほど意欲を失い、組織の未来は閉ざされていきます。

第三者委員会も「組織風土の醸成に与えた影響も大きかった」と日枝氏の責任に言及しました。番組が彼に3度にわたり取材を申し込んだものの、一切応じなかったという事実。その沈黙こそが、自らが作り上げたフジテレビという巨大組織の病理から、最後まで目を背け続けた彼の姿を象言しているのかもしれません。

9. 反町理のハラスメント問題とは?何があった?

フジテレビの検証番組は、中居正広さんの事案を深く掘り下げるだけでなく、社内に蔓延するハラスメント体質を象徴するもう一つの重要なケースとして、BSフジ『プライムニュース』で長年キャスターを務めた反町理氏の事案にも光を当てました。この問題が深刻なのは、単なる一個人のハラスメント行為に留まらず、その後の会社の対応が「ハラスメントを訴えても無駄だ」という絶望感を社内に広げ、組織の自浄作用を完全に麻痺させてしまった点にあります。

9-1. 10年以上前のハラスメント疑惑の再燃

この問題が最初に公になったのは2018年の週刊誌報道ですが、ハラスメント行為自体は、そこからさらに10年以上前の2006年から2008年にかけて行われていました。当時、報道局で優越的な地位にあった反町氏は、後輩の女性社員2名に対し、以下のような執拗な行為を繰り返していたと第三者委員会によって認定されています。

- 個人的な関係の強要:業務とは関係なく、一対一での食事や休日のドライブデートに繰り返し誘う。

- プライバシーの侵害:休日に何をしているか、プライベートな写真を送るよう要求する。

- 報復的なパワハラ:これらの誘いを断られると、業務上必要な情報の共有を停止したり、部署内の全員が見る一斉メールで「原稿が遅い」などと不当に叱責したり、電話で怒鳴りつけたりするなどの報復行為を行う。

これらは、典型的なセクシュアルハラスメントとパワーハラスメントの複合事案であり、被害者にとってはキャリアを脅かされかねない深刻な人権侵害でした。当時、被害女性の一人が上司に相談したことで、反町氏は口頭注意を受けましたが、その事実は被害者には共有されず、問題は闇に葬られました。

9-2. 会社側が「ハラスメントとは認定せず」とした対応の問題点

真に問題が深刻化したのは、2018年にこの疑惑が週刊誌で報じられた後の会社の対応でした。当時、反町氏は夕方のニュース番組のメインキャスターへの就任が決まっており、会社側はスキャンダルを鎮静化させることを最優先しました。

当時社長だった宮内正喜氏は、番組を守りたいという気持ちがあったことを認めており、報道局内からの反対を押し切って反町氏の起用を強行しました。反町氏は被害女性がいない場で形だけの謝罪を行いましたが、会社は公式に「ハラスメント事案とは認定するに至らず落着している」と発表。事実上、被害者の訴えを否定し、反町氏に「お墨付き」を与えたのです。

この対応は、フジテレビが個人の尊厳よりも組織の体面や有力社員のキャリアを優先するという、歪んだ価値観を持っていることを明確に示しました。被害を訴えた女性社員を守るどころか、その訴えをなかったことにしようとする会社の姿勢は、まさに二次加害そのものでした。

9-3. 被害申告が黙殺されたフジテレビの企業風土

反町氏が何ら責任を問われることなく、その後も報道番組の顔として出演を続け、さらにはフジテレビの取締役へと昇進していったという事実は、他の社員たちに深刻な影響を与えました。第三者委員会の報告書に記された社員たちの声は、その絶望感を物語っています。

- 「反町氏の上の人がなぜ女性社員の件を取り上げなかったのかは、まさに企業風土である。」

- 「そのまま反町氏も昇進していったし、会社に行ったところでそういう解決にしかならないよなと思った。」

「訴えても無駄」「むしろ自分が不利益を被る」。こうした諦めの空気が蔓延すれば、ハラスメントは隠蔽され、さらに深刻化していきます。反町氏の事案は、フジテレビのコンプライアンス意識がいかに低く、ハラスメントを許容する土壌がいかにして形成されていったかを示す、動かぬ証拠として番組内で提示されました。中居さんの事案で経営陣が初動を誤ったのも、こうした「ハラスメントはたいした問題ではない」という感覚が組織のDNAにまで染み付いていたからに他なりません。

記事が見つかりませんでした。

10. まとめ:フジテレビ検証番組から見えた問題点と今後の課題

2025年7月6日に放送されたフジテレビの検証番組「検証 フジテレビ問題 ~反省と再生・改革~」は、自社の存亡をかけて、その病巣を社会に開示した前代未聞の放送となりました。番組を通じて、元タレントの中居正広さんと元女性アナウンサーAさんの間で起きた人権侵害事案が、単なる一個人の逸脱行為ではなく、フジテレビという巨大組織の構造的な問題、すなわち企業統治の欠如、歪んだ企業文化、そして深刻な人権意識の欠如から生じた必然的な帰結であったことが、痛烈に示されました。

本記事で詳細に分析してきた、番組で浮き彫りになった核心的な問題点を以下に集約します。

- 経営トップの責任と致命的な認識不足:港浩一元社長や大多亮元専務をはじめとする当時の経営陣は、圧倒的な権力差がある中で起きた深刻な人権侵害を「プライベートな男女間のトラブル」と矮小化しました。この致命的な誤認は、被害者救済の視点を完全に欠落させ、その後のすべての対応を誤らせる元凶となりました。

- 歪んだ企業風土と常態化したハラスメント:大多亮元専務の「アナウンサーは上質なキャバ嬢だ」という発言は、フジテレビの一部に、女性社員を業務の道具としてしか見ない深刻な人権軽視の思想が根付いていたことを象徴しています。港氏らが主催した「若い女性アナウンサーのみの会合」という名の接待システムは、こうした歪んだ文化の産物であり、ハラスメントの温床そのものでした。

- ガバナンス不全と絶対的権力者の弊害:約40年にわたる日枝久氏の長期支配は、人事権の私物化と忖度文化を蔓延させ、組織から健全な議論と自浄作用を奪いました。彼の「戦わないのか」という反論は、自らを客観視できない絶対的権力者の末路を物語っています。

- 機能不全のコンプライアンスと黙殺された声:反町理氏のハラスメント事案で示されたように、被害者が勇気を出して声を上げても、それが組織の論理によって黙殺され、加害者が不問に付される。このような「訴えても無駄」という絶望感が、フジテレビの隠蔽体質をさらに強化していきました。

- 組織の狭間で苦悩する現場:被害者に寄り添おうとした佐々木恭子アナが、専門知識もサポート体制もない中で一人苦悩し、後悔の念を語った姿は、現場の管理職が組織の歪みの犠牲者でもあったという、問題の複雑な側面を映し出していました。

コメント